陶寺遺址力證:堯、舜、禹文明的實際存在(組圖)

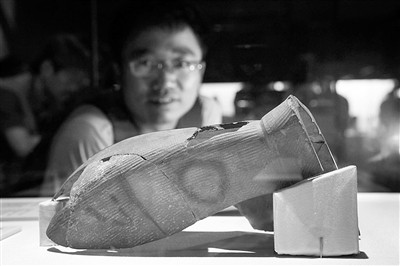

日期:2016/12/15 15:12:12 編輯:古代建築最早瓦片說明當時已有宮廷生活

陶盤“暴露”主人帝王身份

當時文字比甲骨文提前七八百年

扁壺側面的神秘文字至今沒有定論,但考古專家傾向於是早於甲骨文的文字

堯、舜、禹文明的實際存在,終於從考古學意義上得到了證實。

今天,首都博物館與中國社會科學院考古研究所聯手推出大型考古專題展覽——“考古中華”。在展出的400多件珍貴文物中,山西陶寺遺址出土的文物,首次展出。這些文物從考古學意義上證明了我國第一個朝代夏朝之前的文明的存在。

據了解,以往考古界認為,中華文明形成於河南二裡頭遺址文化時期,距今3700多年。1959年,考古學家們在那裡發現了中國最早的都城遺址夏朝遺址。而關於夏禹前的歷史一直只是傳說,從未被考古證實過。海外學者對這段歷史多持懷疑態度。

然而,距今4200年—4500年的山西襄汾陶寺遺址的考古發現,至少將文明時代形成的起點向前推進了500年。陶寺遺址第一次從考古學意義上證明了堯、舜、禹文明的實際存在。

證據1

最早瓦片突破“秦磚漢瓦”

陶寺遺址位於臨汾市西南22公裡,臨汾古為平陽。這座古城的城牆東西有130米左右,年代為距今4200年—4500年。這一時期正好處於傳說中堯、舜、禹的時期,這座古城就是當時重要建築的所在地。

社科院考古所學部委員劉慶柱說,陶寺遺址歷史年代上與堯舜時期存在一致性。

我國著名歷史學家、清華大學教授李學勤也曾在《舜廟遺址與堯舜傳說》一文中指出:“考古研究已經使我們窺見相當於傳說中堯、舜時代的社會、文化的真相。已有不少報道的山西襄汾陶寺遺址,其年代上限在公元前2500年至公元前2400年間,下限不晚於公元前2000年,正好與堯舜傳說的時代大致相當。”

在這座古城內,考古學家發現了宮殿區,其中最大的宮殿有1萬平方米的建築基址,還發現了世界上最早的陶制瓦。

社科院考古研究所信息中心主任朱乃誠表示,有了瓦,意味著有了屋頂。這也打破了“秦磚漢瓦”的說法。有關考古人士笑稱,這或許應該稱作“堯瓦”。

本次展出中,陶寺遺址出土的一塊瓦片,“洩露”了堯舜當年的生活信息。

這件板瓦出自宮殿區,背面有泥,周邊有白灰邊勾縫跡象,因此考古專家判斷其為宮殿屋頂上的板瓦,陶板瓦解決了建築屋頂外裝修技術上的漏雨問題,開創了古代歷史上建築用瓦的先河,不過也有專家認為它是磚。

證據2

最早龍紋陶盤“暴露”主人身份

在本次展出的陶寺文化中,產於陶寺文化早期的彩繪龍紋陶盤可以說是迄今為止最早的彩繪龍紋陶盤。

中國社科院考古所工作人員介紹,在陶寺遺址內,發現了280萬平方米的大型城址。並出土了規模大、隨葬品豐富的“王”墓。

本次展覽中展出的兩個珍貴的彩繪龍紋陶盤就出自遺址的大墓當中。直徑大約50厘米的彩繪盤,內飾盤龍,龍的口中叼一根松枝。

中國社科院考古專家分析,這象征著墓主的身份和等級,說明墓主是城中的統治者。當時的等級劃分已經形成。

考古界推測,該龍盤可能是當時王室使用的禮儀用品,從陶寺的龍紋陶盤開始,我國的龍形象開始演變發展,一直延續至今。

證據3

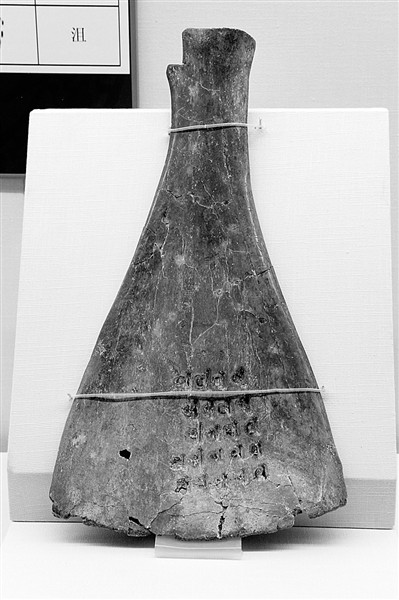

最早的文字早於甲骨文七八百年

1984年,一種類似甲骨文的神秘文字——扁壺毛筆朱書,在山西襄汾陶寺遺址被發現。

在陶寺城址的晚期居址中所出土的一件陶扁壺上有用紅色毛筆書寫的字符——“文”字,“文”字的寫法與後代甲骨文、金文中“文”字的寫法非常相似。這改變了人們最早的文字是甲骨文的認識。

許多專家認為,這是早於甲骨文的成熟文字系統,距今4000年左右。毛筆朱書比商代的甲骨文早至少七八百年。

文字扁壺為殘器,而在扁壺平直背面另有同樣用毛筆蘸紅顏色書寫的字符。

這個字體尚未被確認,為上下結構,上為圓角方框,似乎象征著城;中為一橫線,似乎象征著地平線;下部形似一個人做跪拜樣,另外還沿扁壺殘器斷茬邊緣塗紅色一周。說明是在扁壺殘破後描繪與書寫的。

人們對這個奇怪字符至今仍爭論不休,甚至究竟是一個字還是兩個字,都沒法確認,目前存在很多種解釋,如命、易、堯、邑、唐等,爭論很多,但是考古專家認為,無論哪一個字是正確的,都與“唐堯”、“夏雨”、“夏啟”有關。

中國社科院考古所考古專家何努表示,以前國外考古界一直認為堯舜只是傳說,沒有足夠的考古證據,如果這個扁壺的背面是一個“堯”字,那麼基本可以表明最早的文字提前了七八百年,也可以對堯舜文明進行進一步的佐證。

考古是一門嚴謹的學科,由於文字不在正規的載體上,所以考古界尚不能明確肯定,但是很多考古專家是傾向於這個文字早於甲骨文這一認識。

其他考古發現

世界最早稻谷產自中國

在這次展覽以前,或許從來沒有人相信世界上最早的稻谷產自中國的江西萬年縣,時間大約在12000年前。

7月28日中國社會科學院考古研究所的考古論壇上,植物考古學家趙志軍做的一場題為《中國農業起源的新資料和新思考》的演講中,對此有所提及。

在首博的展覽中,並沒有出現12000年前的稻谷,而是對一萬年前的稻谷進行了展出,展出的稻谷產自浙江省浦江縣。

記者在展覽現場發現,這些稻谷呈咖啡色,在很袖珍的器皿中存放著,需要放大鏡的輔助來觀測。據工作人員介紹,這些稻谷已經碳化,用手觸摸很堅硬。

上山遺址坐落在浙江省浦江縣黃宅鎮渠南村,是中國迄今為止發現的年代最早的新石器時代遺址之一。

遺址的年代距今約1萬年。當初河姆渡遺址出土7000年前人工栽培的水稻,曾將世界稻作農業起源的研究熱點引到長江下游地區,而上山遺址又將這一記錄提前了約3000年。

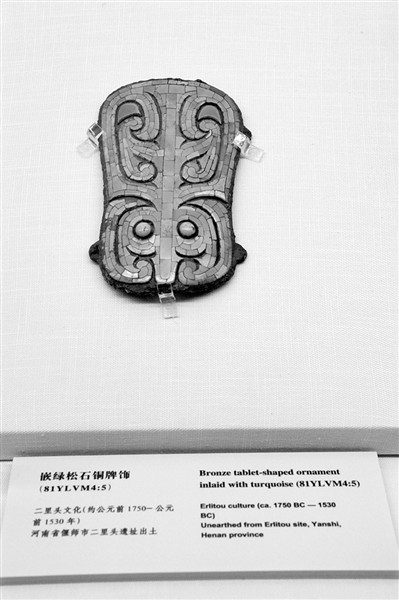

夏朝已經用綠松石做飾品

被稱為夏都遺址的河南省偃師市二裡頭遺址曾出土幾件綠松石銅牌飾。

綠松石銅牌飾平面呈長圓形,中間兩側呈弧狀束腰,兩側各有穿孔鈕。在銅牌的凸面(正面)上由許多不同形狀的綠松石片粘嵌排列成獸面紋,凹面(反面)附著有麻布紋。

商晚期已經開始“卜卦”

河南省安陽市殷墟出土的刻辭卜骨,屬商晚期文物。主要內容是卜問為攘除眾人、牧(一種人的身份)的災殃而祭祀祖先,並卜問祭祀時所用祭牲的類別。

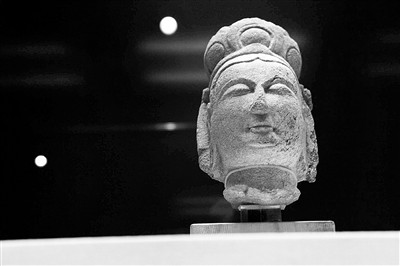

北齊時期佛教文化盛行

北齊菩薩頭像。發現於山西省太原市龍山童子寺遺址。

童子寺是北齊隋唐時期著名的佛教寺院。童子寺遺址內現存有北齊大佛、中國現存最早的燃燈石塔(全國重點文物保護單位),因此,該寺院遺址的發掘對於研究這一時期寺院的形制布局以及佛教史都具有重要意義。