山西襄汾陶寺遺址3件寶 前推中華文明500年(圖)

日期:2016/12/15 15:12:19 編輯:古代建築

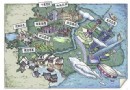

7月29日上午,由首都博物館與中國社科院考古研究所推出的大型考古展將開幕,涉及全國32個省市的出土文物和一系列重點發掘項目。其中,山西襄汾陶寺遺址考古發現是最受關注的焦點——因為這一考古發現“改寫了歷史”,使中華文明起點由原先的“距今3700年左右”,推前到“距今4200年左右”,陶寺遺址也因此被稱為“中華文明的肇始”“雛形的中國”。

早在1979年,陶寺遺址就開始了第一輪發掘工作。在此之前,考古界認為,中國最早的都城為河南偃師二裡頭遺址,中華文明起源於距今3700年左右的夏商時期,而我省襄汾陶寺遺址的考古發現將此定論推翻。7月28日,中國社科院山西考古隊隊長何驽接受記者采訪時說,陶寺遺址宮殿區的一系列發現,“至少將文明時代形成的起點向前推進了500年”。

何驽隊長介紹,文明形成的核心標志,體現在考古上,是證明國都的存在。國都應當具備宮殿區、王陵區、城牆、大型禮制建築區、官營手工業作坊區、普通居民區、王權控制的大型倉儲區等,“山西陶寺遺址具備了上述所有功能區劃要素。在4200年前的陶寺,社會組織已經進入到國家階段。”何驽告訴記者,文字、金屬器、宮殿都是文明生活方式的精神或物質表象,“是文明的構成要素。”他重點介紹了陶寺遺址出土的三件寶貝,“這三大證據,在證明中華文明前推500年中極具代表意義”。

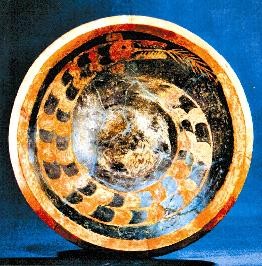

寶貝一:“王者之器”彩繪龍盤

陶寺遺址的6座早期大墓中,有5座各出土一件彩繪龍盤,此次展覽展出了兩件。

這些龍盤於1984年出土,距今4300--4100年,可能是當時“王室”使用的禮儀用品。早期大墓長且寬,規模宏大,隨葬品在100件以上,包括石罄、鼍鼓、陶鼓、玉钺等。而同時期同墓地的小墓僅容一人,幾乎沒有任何隨葬品,因此有學者認為這表明等級甚至是階級已經出現。陶寺貴族和王墓出土的玉器、彩繪陶器、禮樂器組合成比較完備的喪葬禮儀制度,體現了王權的至高無上和社會內部的等級制度,如龍盤、鼍鼓、陶鼓、彩繪大陶盆、玉獸面等,都是王者之器。

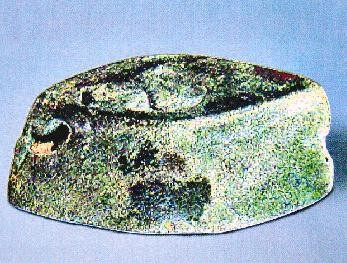

寶貝二:“技術之光”紅銅鈴

此次展出的一件精巧的紅銅鑄件銅鈴,表明陶寺文化已經掌握了比較復雜的復合模范鑄造金屬工藝。別看只有七八厘米長,滿是銅綠,它表明在4000年前,陶寺先民不僅可以鑄造環、刀、镞等裝飾品、工具、兵器,還會利用內外模具組合鑄造比較結構復雜的器物,而此手法正是後來中國青銅文明的技術基礎。

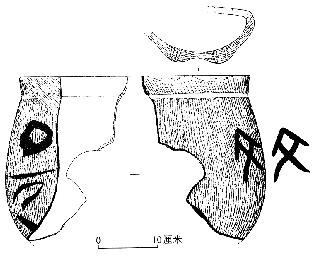

寶貝三:“文字之光”朱書扁壺

備受關注的朱書扁壺不能不談,因為上面書寫的文字,“是迄今發現的中國最早的文字。”

這是一件陶制殘扁壺,朱書顏料為朱砂,仔細觀察,文字筆跡是有毛筆筆鋒道的,可知是用毛筆所書。此壺所處的時代為陶寺文化晚期(距今4000年左右),比甲骨文還早五百多年。

扁壺上書有兩個字符,一個字符確實形態酷似甲骨文和金文中的“文”字,多數學者認定為“文”字,沒有太多異議。而在扁壺背面還有一個紅色的字符,爭議就比較多,被認為是命、堯、邑、唐等。何驽則認為此字形體上接近甲骨文的“堯”字。