港口歷史的回眸 海絲文化的支點

日期:2016/12/15 8:17:17 編輯:古建築保護

中國港口博物館全景

2014年10月16日,歷經六年建設,建築面積40978平方米,位於浙江省寧波市北侖區春曉濱海新城的中國港口博物館正式落成開放。中國港口博物館以港口文化為主題,集展示、教育、收藏、科研、旅游、交流等功能於一體,體現國際性、專業性、互動性,是目前我國規模最大的港口專題博物館。遠遠望去,中國港口博物館建築就像兩枚巨大的海螺,極具現代氣息的流線造型,體現科技感的金屬材質,都在告知參觀者這是一個“現代”博物館。港口博物館展廳總面積近1萬平方米,由“港通天下”中國港口歷史陳列、“創新之路”現代港口知識陳列、港口科學探索館、數字海洋體驗館、“水下考古在中國”專題陳列等六部分組成。

“港通天下”作為港口博物館的基本陳列之一,是國內第一個以港口為題材的專題陳列,完美展現和诠釋了中國港口歷史的發展足跡和港口文化的博大精深。整個展覽歷史與現實交融、知識與趣味並存,於大氣磅礴中彰顯出精妙的構思,於大膽探索中表現出不拘一格的突破與創新。

緣起:切合歷史,把握現實

以“港口歷史”為主題的時代選題

從獨木舟到萬噸巨輪,從新石器時代的立柱成港到改革開放後大型現代化多功能港口群的崛起,從原始的肩挑背扛到橋吊、龍門吊等大型現代機械的使用,中國港口的發展經歷了一段興衰榮辱相交織的不同尋常的歷史。寧波港是歷史上海上絲綢之路重要始發港之一,在兩千年的歷史中,寧波港在跨越古代、近代和現代連續的發展過程中完成了從內河港、河口港到深水海港的演變,其本身的歷史積澱、歷史的完整性和當前發展的地位,都堪稱中國港口的經典個例,是一個濃縮的“中國港口”。

2012年中共十八大提出建設海洋強國的戰略。港口是海洋與陸地連接的紐帶和橋梁,是海洋經濟和陸地經濟的交點。在經濟全球化趨勢增強、科技革命迅猛發展、產業結構調整加快、經濟合作與競爭共存的新形勢下,港口無疑將扮演一個重要的、不可或缺的角色。2013年,國家主席習近平提出共建“一帶一路”的時代命題,將港口功能強大、輻射區位優越的經濟中心城市推向了重要樞紐節點的前沿位置。由此選址寧波建設中國港口博物館,策劃中國港口歷史陳列具有充分的歷史背景,也符合時代的需要。

以“港城互動”為思路的設計理念

港口,一個陸地與江海河湖的交結點,它是人類邁向水域,尋求與開拓更廣闊生存空間的起點;它是物流與貿易樞紐,富民強國夢開始的地方。要深刻、准確、生動地表現它,就必須對“港口歷史就是港口設施技術的發展史”這種舊觀念有所突破。因此,中國港口歷史陳列以港口技術本身演變為主線,旁及港口發展所引起的政治、經濟、軍事和文化的發展。以史為鑒,以古鑒今,無論是古代還是現代,港口發展是港口城市發展的內在動力,這一客觀規律一脈相傳。例如南宋時曾設沿海制置司駐節明州港(今寧波),其權力可以節制兩浙和福建的沿海地區,使明州城的行政等級上升到歷史上的最高點。今天寧波著力進行港口建設,推進港口國際化,大力發展臨港產業,港口與城市有機互動,促進寧波在全國開放發展中的戰略地位迅速提升。

因此,注重港口與城市、社會的互動,把港口從單純靜態的物升華到動態的文化現象來展示,成為此展覽的核心設計理念。從而揭示港口在加強內部聯系、維系國家統一、推動文明交流、培育民族品格、支撐國家經濟發展、塑造國家形象等方面發揮的巨大作用。

實施:港口主題,個性設計

內容科學選擇,明確主題

“港通天下”的展陳對象和展陳理念決定了在展陳設計中必須存在宏觀和微觀兩個體系。宏觀上表現港口和社會的互動,但因為這種互動是長期和緩慢的,所以主要通過時間跨度較長的部分劃分和單元設定的手段來實現,通過觀眾的比較來認知。“港通天下”中國港口歷史陳列分為古代的港口、近代的港口、現當代的港口三部分。其中古代部分設五個單元,展示我國古代港口從木舟系泊點起步,逐步發展、榮衰更替的歷史過程,重點表現港口促進地區經濟發展、不同文化交流的作用;近代部分設四個單元,展示在與列強侵略、控制、掠奪的抗爭中,我國近代港口曲折的發展過程,突出強調在港口近代化影響下港口城市和中國社會的轉型;現代部分設三個單元,展示新中國成立後,尤其是改革開放以來我國港口不斷發展壯大並成為世界港口大國的發展過程,著重展示港口在引領改革開放、支撐國家經濟發展和塑造國家形象方面的巨大作用。同時為了更深刻表現港口與社會的互動,又將與港口有密切關聯,同樣形成緩慢但又不歸屬於哪個具體港口的港口文化獨立成章,具體表現。

部分的劃分和單元的設定解決了宏觀上港口的表現問題,具有高度的概括性,但尚不能表現港口與社會的具體互動形式和過程,這只有在陳列中通過對各單元具體展示港口的選定來實現,通過對具體港口與所在地區、城市的互動的細節來表現。因此,選定港口時在尊重事實的基礎上,充分考慮時代特色及所在部分和單元的展示主題,以及所選港口所在區域的特征。例如隋唐五代時期港口發展的特點是碼頭修造技術有顯著提高,大運河的開通、海上絲綢之路的興盛促進海港和運河港的全面發展。為了更好地表現這一內容,在具體港口的選取上注重港口位置和類型的平衡,既有位於國家中部的運河港洛陽,又有沿海的北方登州港、南方廣州港和中部的揚州港。洛陽港著重表現其做為運河中樞港和連接海、陸絲路中心港的重要作用;廣州港重點突出市舶使(專門的港口管理機構)的建立;登州港重點展示其對日、朝交流通道的作用;揚州港的選擇意義在於既表現了其在港口影響下商業、手工業的發展和由此帶來的城市布局的變化,又表現了在社會影響下港口建築技術的進步,以及揚州在對外文化交往中的重大作用。

由此可見,通過具體港口的選取和各有側重的內容表現突出單元主題,從而達到陳列內容宏觀、微觀的和諧統一。

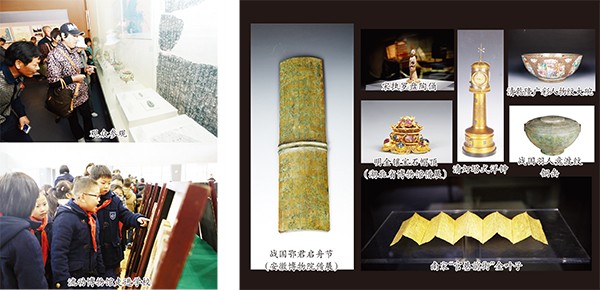

展品巧妙組合,突出主題

博物館要“以物說史”。籌展期間,文物征集小組在全國范圍開展文物征集。按照既符合主題內容又最具典型意義的標准遴選館藏,並在各地征集、借展了大量的稀缺展品,共計陳列文物展品1685件,涉及陶、瓷、青銅、玉、石、牙、骨、木、紙等不同類別。又圍繞烘托主題和適度使用的原則,采用場景復原、模型、繪畫、雕塑、視頻、動畫、互動游戲等多種形式輔助展品710件。

港口發展歷史是漫長的,其影響是多面的,設計時注意把握“突出優勢”的原則,不追求面面俱到,重要的是要把最核心、最有影響力的內容展現出來。圍繞各歷史階段中國港口發生的具有斷代性、標志性、裡程碑意義的重要史實、典型事件,從中篩選確有必要、適合展覽的相關素材作為展陳內容。充分運用館藏文物、歷史照片,全面系統展示港口發展的基本情況;充分利用最新考古發現和學術研究成果,設計展覽的邏輯結構和故事情節,從而確定展品組合。例如用原始社會漁獵工具、水生動植物標本和原始港點復原場景配合展示,突出原始港點促進濱水聚落的發展;用外來宗教石刻和外貿陶瓷展品組合展示,突出宋元時期泉州港發達的對外貿易和高度的中外文化融合;用鄭和下西洋的史實為線索穿起海運倉、寶船廠遺址文物,再現明代中國已具有港、倉、船廠配套的完備的港口體系;用近代舶來品和近代上海街道大型沉浸式綜合場景相結合,體現港口發展對近代港城發展的影響,突出近代社會在港口影響下的轉型;用改革開放港口建設成就沙盤和圖片實物配合展示,反映改革開放後港口建設的巨大成就和對經濟發展的巨大貢獻。總之力爭文物與歷史照片、圖表、繪畫、雕塑、場景、視頻、互動展項等輔助展項合理搭配,達到信息傳播的特定化和最大化。

形式創新設計,烘托主題

采用“融入式”的設計理念和簡約、樸實、和諧的藝術風格,尊重建築空間設計布局。在形式設計中,揚長避短,巧妙利用其圓弧的內部結構、空間錯落等特點,在保持原有建築格局的同時,通過空間重構、信息組團、分層分類等手段,把握了展陳空間的節奏韻律,自然流暢、重點突出、亮點不斷,使展陳形式與館捨建築完美結合。整個展線猶如蜿蜒的歷史長河,兩側展牆通過多種藝術方式將港口的技術變遷和時代影響展示給參觀者。同時合理組合使用各類節能環保、安全可靠的專業照明設備,確定適宜位置、角度、亮值來選用照明燈具,達到照明功能與藝術氛圍的相輔相成。以內容為中心,設計展板風格和圖片圖表的樣式,實現了形式與內容的和諧。簡約的版式安排、巧妙的色彩設計,實現了展覽內容與展覽環境渾然一體的完美效果。

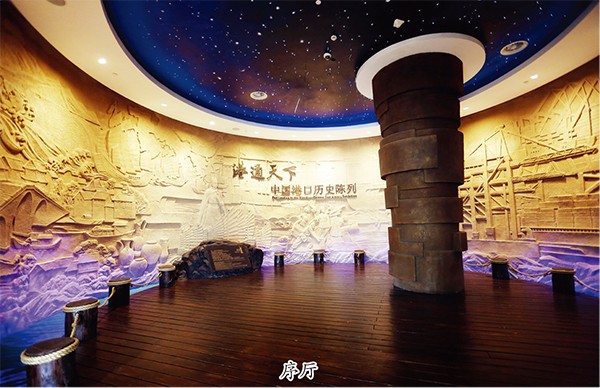

堅持形式設計服從文物展示的原則,強調文物在陳列中的不可替代作用。提取海洋、港口、碼頭等設計元素創新藝術形式,其中序廳環抱式浮雕牆體現港口發展和變遷,結構柱以抽象的造型寓意定海神針,兩者的結合體現海定波寧,港通天下的設計主題;利用廢棄集裝箱改造成展牆,與大型橋吊模型和數字投影沙盤結合,使空間充滿現代工業感。

為使觀眾真正走進展覽,充分體驗在港口博物館的求知樂趣。陳列還設置了《清明上河圖》動畫游戲、現代京劇《海港》音頻、《七子之歌》、重要港口展示滑軌電視等眾多科技互動項目,使觀眾在虛實互為、動靜結合的狀態下了解展示內容,在寓教於樂的互動中學習歷史、展望未來。

服務:以人為本,因人而為

以貼近實際、貼近生活、貼近群眾為出發點,為觀眾提供多樣化優質服務。館內設有6個培訓教室以及報告廳、互動體驗廳、圖書館、電子閱覽區、休息區、茶餐廳、文化商店、戶外文化活動區等公共服務設施,使參觀者在博物館內享有一站式的綜合休閒文化服務。標識引導系統精心設計、齊全醒目,殘疾人無障礙通道、輪椅、嬰兒車、休息座椅、自動飲料售賣機、存包櫃、免費WIFI等服務設施完善可靠。為了深入挖掘與陳展有關的文物內涵,結合市場動態和觀眾消費需求,設計開發出了富有港口、海洋文化元素和館藏文物元素的文化產品,如藏品系列書簽、明信片、現代文具、船模、T恤、茶具、手機殼等,滿足觀眾將博物館“帶回家”的願望。

“港通天下”中國港口歷史陳列免費對外開放,並針對不同類型觀眾准備不同的接待方案。成立了高水平、高素質的專職講解員隊伍和志願者服務隊伍,提供雙語講解。服務大廳設有意見箱,通過定期發放觀眾調查問卷、利用智能導覽設備和微信平台等方式聽取觀眾意見。同時利用中國港口博物館官方網站,官方微博、微信公眾號和LiveApp,以現代化的網絡社交公共平台構築大眾與博物館陳列展覽之間溝通的橋梁,推動展覽的宣傳推廣和博物館教育傳播功能的實現。廣泛采用最新科技手段,通過RFID智能導覽、數字博物館、微信導覽構建網上虛擬展館,線上線下開展多種主題教育活動,多形式服務觀眾,在社會各界引起強烈反響。打造“流動博物館”“港博講壇”和“我與港博同成長”青少年社教體驗活動等一批優質品牌項目,深化觀眾對展覽的理解,達到春風化雨入人心的效果。

中國港口博物館建成開放和“港通天下”中國港口歷史陳列開展至今5個月,共接待參觀者26萬余人次,其中青少年觀眾9萬多人次,國內外博物館同行、研究機構專家學者46批次。各級媒體新聞報道286篇,在社會各界引起了良好的反響。港口博物館及“港通天下”中國港口歷史陳列已成為挖掘港口歷史、傳承港口文化、傳播海洋文明的重要基地,成為新世紀海上絲綢之路的重要文化支點。

結 語

港口是我國經濟社會發展的重要戰略資源,是維護海洋權益、保障海洋經濟發展的重要設施。因循中國港口博物館傳播、發揚港口文化,以物說史,彰顯古代中國開放的文化品格和不朽的文明成果,多層面、立體地向世人展示海上絲綢之路的歷史文化與燦爛成就,以史為鑒,提倡人類平等、包容、交流、互鑒的共同發展理念的建設初衷。讓我們走進“港通天下”中國港口歷史陳列,去追溯和感知中國港口變遷的故事,讓我們從港口出發,為實現偉大中國夢而揚帆起航。

供稿:中國港口博物館