跨越千年的敦煌藝術傳承

日期:2016/12/14 13:28:44 編輯:古代建築有哪些

20世紀40年代初,一些美術家開始造訪莫高窟,其中最早的是河南人李丁隴,但引起人們注意的還是張大千的敦煌之行。1941年,張大千帶人前往敦煌,在莫高窟住了一年多,他先是用自制的透明紙蒙在壁畫上過稿,再拷貝到宣紙上描線塗色,一年多下來,臨摹了200余幅。在蘭州、成都、重慶連續舉辦臨本展時,參觀者眾多,並引起了文化界和政界的注意。雖然張大千的臨本有些地方根據自己的愛好進行了改動,有些色彩不夠准確,渲染層次也不夠,但總體上反映了敦煌壁畫的框架結構,線描也很流暢,效果還是不錯的。

通過觀看張大千的展覽,人們對敦煌造型藝術有了初步印象,紛紛向敦煌投去了關注的目光。在學者和藝術家的呼吁下,在國民黨元老於右任等人的推動下,1944年,國立敦煌藝術研究所成立,由從法國留學歸來的油畫家常書鴻擔任所長。一起到敦煌的還有常書鴻的夫人陳芝秀及女兒常沙娜、畫家董希文、潘潔茲、李浴等,大家主要開展壁畫的臨摹工作。但次年研究所撤銷,工作人員紛紛東歸或南下。

1946年,國立敦煌藝術研究所又得以恢復,常書鴻一家返回莫高窟,先前的大部分人並沒有一起回來,但增添了一些新的志願者,如段文傑、霍熙亮、郭世清等,大多是重慶國立藝專的畢業生。1947年、1948年,歐陽琳、孫儒澗、李承仙、史葦湘又先後來到敦煌。大家廢寢忘食,爭分奪秒,總想多臨摹一些。敦煌壁畫臨摹不是案頭小畫的臨摹,根據洞窟的結構和空間變化,有些壁畫幅面大,得搭架工作,有的窟頂壁畫和藻井圖案得躺在架子上仰面觀察勾摹,有的壁畫離地面低,要斜躺在地上研畫,有些拐角處的壁畫,還得斜蹲著觀察臨摹。為了保護壁畫,美術組廢止了前面畫家用透明紙蒙在原壁畫上過稿的辦法,小幅和局部采用寫生式臨摹,大幅作品則用幻燈放稿來勾稿,減少對牆上壁畫的損傷。大家克服了生活和工作中難以想象的種種困難,每個人都臨摹了數量不等的一批作品。

1948年,常書鴻帶著大家的臨摹作品到南京舉辦了一次敦煌壁畫展,觀眾通過臨本對敦煌石窟壁畫藝術有了一定的感性認識。

二

新中國成立後,1950年,西北軍政委員會文化部代表中央文化部接收了敦煌藝術研究所,並改名為敦煌文物研究所,納入國家文物局的領導和管理。在20世紀50年代前期的社會主義建設高潮中,美術組又增添了一些生力軍,工作人員熱情高漲,干勁十足。

20世紀50年代前期,國家文物局要求敦煌文物研究所多臨摹一些壁畫,要在國內一些大城市展覽,同時還要到國外展出,宣傳介紹中華民族的傳統藝術。為了比較全面地反映敦煌壁畫的面貌,段文傑和美術組成員根據以前壁畫臨摹的經驗,研究出三種臨摹方式:一種是復原臨摹,就是把壁畫中殘破缺損的地方有根有據地填補起來,恢復原作未變色時清晰完整、色彩絢爛的本來面貌;第二種是客觀臨摹,就是按照壁間現存殘破變色狀態如實地復制下來;第三種是舊色完整臨摹,把壁畫的結構、形象、色彩等都依照現存狀況進行復制,但殘破模糊之處在有科學依據的情況下,有意識令其完整清楚。

不管哪一種臨摹方式,大家都付出了艱辛的努力,通過多方面的研究,做到成竹在胸,還要不低於原作的熟練技巧,這樣才能真實表達出原作的精神。段文傑1956年發表在“文物參考資料”上名為“談臨摹敦煌壁畫的一點體會”的一篇文章中就指出,“臨摹的過程就是進行研究的過程”“是一項嚴肅細致的藝術勞動”。

三

1950年到1957年這一階段,敦煌文物研究所又調來李其瓊、關友惠、孫紀元、馮仲年、萬庚育等美術工作者,臨摹團隊從以前個人興趣出發來選擇臨摹對象,進入有計劃地確定臨摹項目和有組織地合作臨摹一些巨幅壁畫及整窟壁畫階段。這樣,就使展出的臨本既有系統性又更具代表性。而且通過大家在臨摹過程中共同切磋、互相交流,取長補短,促進了臨摹水平的提高。

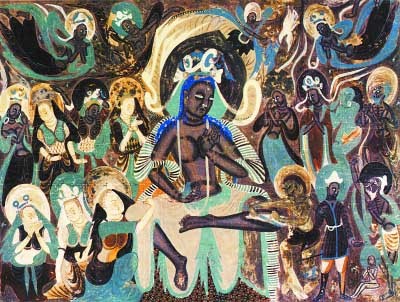

上世紀50年代,在常書鴻的支持下,段文傑具體組織實施,臨摹工作取得了重大成就。在個人臨摹與合作臨摹相結合的基礎上,完成了一系列內容重要而又畫幅巨大的優秀作品。如249窟西魏窟頂壁畫“摩尼寶珠、阿修羅、東王公、西王母”;285窟西魏窟頂壁畫“天宮諸神、伏羲女娲”……這批在1957年之前七八年間臨摹的一批精品,無論從精准度、完整度、氣韻神態、渲染線描都達到前所未有的高峰,作品在國內外展出後,受到熱烈歡迎。

- 上一頁:扇存香存:沉香扇的收藏價值

- 下一頁:中國古建築流派之——徽派建築