遺落在崇山峻嶺中的京西古村落

日期:2016/12/14 13:22:24 編輯:古代建築有哪些

京西門頭溝區的深山裡,一座座古村有如一顆顆明珠散落在崇山峻嶺中。在門頭溝區現有的54個風貌完好的古村落中,葦子水算得上最不起眼的一個。她幽居太行山深處,毗鄰大名鼎鼎的爨底下、與其同根,卻很少為人所知。老屋、水道、石橋、老人、千年古樹……滿眼古樸、氣質獨特,卻也暮色重重。日前,天津大學馮骥才文學藝術研究院的吉德老師和來自天津師范大學的大學生志願者王寧接受記者專訪,聊起了他們一起在葦子水村進行田野調研的那些事兒。

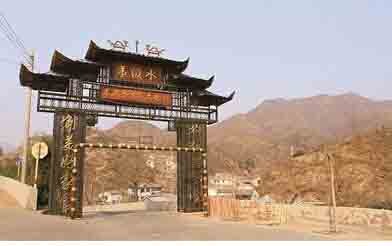

“葦滋水”沒了水葦子水村位於北京門頭溝區燕翅鎮,距北京城55公裡,聚落沿山谷呈矩形分布。這裡景色秀美,山上山花、野菜、野生中草藥俯拾皆是。歷史上,這裡水源豐富,河溝上端及兩側蘆葦很多,村民也因此稱之為“葦滋水”。村民稱村子所處之地為“九梁八岔”,即九條山梁匯聚於一個山谷,被視為“九龍戲金盆”的風水寶地。可惜,如今水溝干涸了,蘆葦也沒了,村名也演變成“葦子水”。

葦子水村始建年代不詳,相傳遠在漢代這裡就已經有人居住,明代時已建村。明《宛署雜記》上有記載,村子的歷史可追溯至明萬歷二十年,即1592年,由此可見該村已有超過600年的歷史了。村民相傳,葦子水村民的先祖本是山西洪洞縣的移民,最初落戶於雁翅。有高氏兄弟二人,高自筆、高自墨從雁翅遷居至此,開始住在現在村裡的一塊大石頭地下,後繁衍成村。目前,該村村民除了外來的媳婦,全都姓高,百戶同宗,無其他雜姓混入,幾十代人輩輩傳衍。

加了保溫層的古建歲月悠悠,先人們給葦子水留下了豐富的文物古跡遺址。村裡原有一座五道廟和兩座龍王廟,但由於歷史原因,都已經不存在了。據說當年龍王廟裡供著青龍、白龍、黃龍、黑龍四個龍王泥塑坐像,村民在此殺豬宰羊祈求風調雨順。如今龍王廟已不見當年風貌,只有廟門口的那棵千年古槐樹依然伫立。

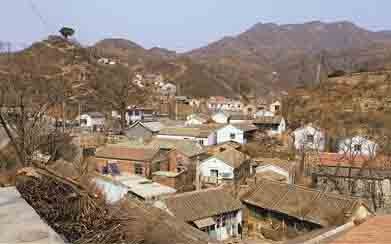

村裡的四合院也算是歷史文物了,計有四合院46座,僅剩5座基本保存完好,其余已經不同程度破損。早在抗日戰爭時期四合院比這還多,當時被日寇燒毀的就有500多間。所有四合院都有照壁,其中一座房屋臨街後山牆上有字,據傳已有100多年了,但字跡已經不清楚了。“前幾年,當地政府出資對村裡古建築的牆體加了保溫層,安裝了新的窗戶。”吉德說,刷完以後,遠遠看去,整個牆都是白的,一定程度上破壞了古建築的原始風貌。“已經看不出來是一個古村落了,看著它就跟現代的房子一樣,但是房子內部仍很破舊。”村裡有幾處古宅甚至常年無人居住。

此外,在村西還保留著一段完好的古道,一條小河自東向西從村中穿過,河上有8座古老的石橋,一般就地取材,或平或拱,或寬或窄。王寧介紹說,因為之前有人曾在橋上落水,幾年前,政府對橋進行了改造,加裝了護欄。村裡還有4棵一級古柏,令人稱其的是,通過GPS定位測試,居然千百年來,它們一直剛毅地站在一條線上。

年輕人都不會的秧歌戲俗話說,葦子水的姑奶奶會唱戲,不會也能唱兩句。每到正月,出門子的姑奶奶都惦記著回家聽戲。早些年,村中有香會(民間花會),一共四檔,有幡會、號佛、秧歌和音樂班(村民稱其為“老道”)。逢年過節搭台唱秧歌戲,正月十五擺燈陣,四月初一四檔會一起出動,去田莊娘娘廟走會。村中至今還保留著比較完整的傳統婚俗和喪俗,在田莊地區具有代表性。此外,還有許多生產民俗和生活民俗。值得一提的是,葦子水村秧歌戲號稱為“大秧歌”。也叫“本調”,始於明末清初,已有四百多年歷史,是海澱溫泉一位號稱“秧歌王”的老先生所傳。現在戲班子中共有十二三個人,老的90多歲,年輕的也50多了,葦子水秧歌戲生旦淨末丑行當齊全,強調板式多樣,號稱“九腔十八調”,非本地人很難學會,伴奏也很有特色,只用打擊樂器伴奏,不用絲弦,俗稱“干咬”,劇目以《三國》《水浒》為主。

葦子水的秧歌戲歷來是師徒間口傳心授,內容改變不大,並無文字劇本留下,保留至今400多年殊為不易,堪稱文化化石,已經列入北京市非物質文化遺產保護名錄。“全部都是老人在唱秧歌戲,年輕人都不會。”當時,王寧為拍攝村民唱戲的場景,想組織幾個人,拍幾個鏡頭,但是沒組織起來,“沒人,就叫來了兩個人。”

窮的連鳥來了都得餓死由於地處山區,經濟發展緩慢、老齡化嚴重,葦子水村是一個北京市級貧困村。“連農家樂都沒有,全村大多數人靠每月幾百塊的低保維持生計。”吉德進村以後,對村裡的最深刻印象就是“窮”,“由於干旱,很多果樹已死。村裡沒有收入來源,年青一代都進城奔生活了。”吉德聽村裡人介紹,前幾年村裡建了兩個農家樂,卻沒發展起來。在葦子水,當地人都說他們村窮的連鳥來了都得餓死,全村就一個商店。兩名年輕的田野調查者住在村委會一個會議室的沙發上,晚飯時,去村委會借來鍋煮了方面便。“這裡的自來水口的水很小,三天來一次,就得拿盆存點水。”吉德在村裡住的兩三天時間裡,基本沒洗過臉。穿村而過的靈泉河溝哺育了葦子水世世代代村民,如今已干涸,有四口古井仍未干枯,住在地勢較低的村民都來此擔水洗衣做飯。

“可能與經濟落後有關系,村民對村子的保護意識並不太強。”吉德進村後還發現,與其他傳統村落中常見的保存完好的石碾不同,葦子水村裡有些碾子已經被埋到地下或砌在牆裡,“村民看到一個碾子就拿來砌牆了,我們就時常看到半個碾子在外露著。”吉德歎道:如果找不到有效的解決辦法讓這個村子“活”過來,可以預測,再過幾十年,這個歷史悠久的古村落,很有可能會消失。

- 上一頁:靈真觀遺址

- 下一頁:傳統古村冷泉 賞歷史古建築