乾隆宮廷洋畫師畫的八駿圖亮相

日期:2016/12/14 13:11:39 編輯:古代建築有哪些

八駿圖上的馬與真馬一樣大小。

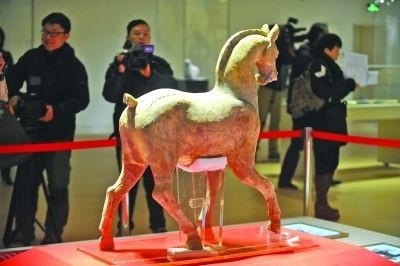

漢代陶馬“同手同腳”。

石雕馬上還能看出馬鞍。

東漢的陶馬穿越1800年的歲月,嘶鳴奔騰而來;乾隆宮廷洋畫師繪制的實物大小“八駿圖”融匯了中西方繪畫技巧。今天,南京博物院繼續推出一年一度的保留節目——“生肖展”,55件與馬相關的文物將在特展館與市民游客見面,展位位於“金色中國”展的前廳位置。“馬展”將一直持續到今年3月中旬。

最“逼真”的馬

八匹駿馬與真馬同大,畫法中西合璧

走進展覽館,您一定會被牆上的八幅駿馬圖所吸引,每幅圖軸巨大,氣勢恢宏,作者是清乾隆時期的宮廷畫家艾啟蒙。艾啟蒙是波西米亞(今捷克)人,乾隆十年來到中國,師從另一位宮廷畫師郎世寧學畫,後入清廷如意館成為御用畫師,是當時的“四洋畫家”之一。其繪畫風格與郎世寧一樣,都是將西洋畫法融入傳統中國工筆繪畫之中,也對當時宮廷繪畫的風格產生了深遠影響。艾啟蒙擅長寫生、工筆畫動物花卉,但最著名的還是畫馬,這八幅駿馬圖即為艾啟蒙的代表作之一。

中亞各國是傳說中“汗血寶馬”的產地,歷代都向中國皇帝進貢馬匹,被珍視為宮廷御馬。當時的乾隆讓艾啟蒙將這些寶馬畫下來,這八幅駿馬圖就來源於此。圖中之馬,均以真馬大小按1:1比例呈現,因為是進貢的馬,所以體格基本一致,都是高五六尺、長八尺的絕世寶馬。而所畫駿馬圖用的筆墨、畫絹均為中國繪畫工具,但不同於中國傳統“寫意”的繪畫風格,艾啟蒙在作畫時采用的是西洋畫中的“焦點透視方法”,將駿馬的鬃毛、肌肉線條都清晰地展現了出來,畫面細膩逼真,這種“中西合璧”的畫法在清朝眾多繪畫作品中也是獨具一格。

這些西域進貢的罕見名馬神形各異,各有各的特點,乾隆皇帝非常喜歡,還親自為這些駿馬取了名字,根據毛色與形態,有如炯星骝、蒼艾骐、曦馭黃、掣電等極具特色的“馬名”。這些名字都附在每幅駿馬圖上,每幅圖上還有乾隆皇帝欣賞過後蓋下的御印,以及朝廷大臣劉墉、王傑和曹文埴的題贊。這八幅駿馬圖尺幅之巨大,在中國眾多繪畫作品中實為罕見,而且八幅圖既可單獨成畫,也可以合在一起組成大型聯畫。據南京博物院陳列藝術研究所副研究員袁榮介紹,此八駿圖原來一直是清宮藏品,後因故宮文物“南遷”,就存放在了南京,現為南京博物院的館藏文物。“在南博以前的展覽中,只有兩三幅被展出過,這次展覽是首次將八幅駿馬圖集中展出。”

最“優雅”的馬

東漢陶馬“同手同腳”,如同盛裝舞步

常見於奧運賽場、歐陸范兒十足的盛裝舞步,展現了駿馬的步伐姿態之美。而在漢代,戰馬也有一套獨特的步調——類似“同手同腳”的對側步。在院藏馬文物精品展上,一匹1800多年前的東漢陶馬,就邁著這樣的對側步,向觀眾奔馳而來。

陶馬高約1.2米,中間是空心的。在展燈照射下,周身泛著青幽古光。馬首稍稍左偏,張口嘶鳴,雙目圓睜、微微颔首,風姿矯健,傲然凌人。它的四蹄,邁著“對側步”,也就是同一側的前後兩肢,一起前邁、拖後。奔跑時,同側兩蹄一齊離地和落地,左右兩側交替進行。袁榮告訴記者,邁著對側步的馬匹,跑起來不減速,人騎著更加平穩,在漢代騎兵部隊中廣泛使用。

這是整個“馬展”文物中,年代最久遠的一件,出土於四川彭山的漢代崖墓群中。1941年,南京博物院吳金鼎、曾昭燏等考古大家,組織了“川康古跡考察團”,在四川發掘了近80座崖墓,這件陶馬就是這次考古行動的一大收獲。“當時在每一座崖墓中,都有一匹陶馬,但這一件是最大的,出土後一直藏於南京博物院。”袁榮說。

最“賣萌”的馬

馬兒會打滾,還學小狗抬後蹄撓癢

一向高大威猛的馬,也是能搞怪、賣萌的。所展的清末著名畫家任薰所作《八駿圖》中,一匹駿馬竟然“模仿”起小狗的動作,抬起後蹄,伸到脖子處撓癢。看它歪著腦袋的樣子,想必是非常過瘾。“八駿”中還有一匹“耍賴馬”。它四仰八叉地躺在地上,兩只後蹄微微彎曲,靠在肚皮上,兩只前蹄耷拉在身體一側,張口嘶鳴,一副“我就是不起來”的神態。

袁榮告訴記者,這是任薰作品的特點。“這位畫家飛禽走獸樣樣精通,各種動物的神態融會貫通,你看‘八駿’中,還有一匹好像借用了牛身。”

馬能否做出這個動作?紅山動物園的飼養人員表示,馬其實會在地上打滾,也會用後腿撓癢癢,都是正常的情況。“但非常少見,游客是一般注意不到的。”

最具考古價值的馬

南北朝石雕馬,記錄了馬鞍的誕生

良將配寶刀,好馬配好鞍。原始社會人們在馴服了馬後,卻遲遲沒有出現適用的馬鞍。這一問題到了南北朝時期才被解決。本次展覽就有一對發掘於丹陽境內的小型石刻馬,其身披馬鞍,神態安詳,呈昂首站立姿態。與東漢時期陶馬精細的表現手法不同,這兩匹“馬”刻畫手法略微粗犷,也因為年代久遠,這種石刻馬已經是風化的狀態。不過,馬鞍形狀清晰可見。

據考證,這一對馬是南北朝時期的石雕作品,根據目前的考古發掘,大部分學者認為,南北朝就是馬鞍最早出現的年代。

- 上一頁:大唐遺韻佛光寺

- 下一頁:岳陽君山島朗吟亭修復開放