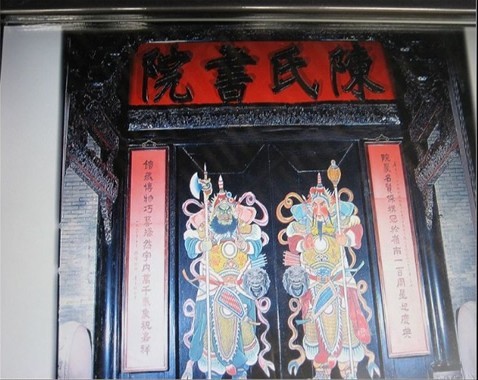

廣州陳家祠堂

日期:2016/12/14 12:42:52 編輯:古代建築有哪些

陳家祠堂始建於清光緒十六年(1890),建成於光緒二十年(1894),占地面積萬平方米。主體建築為五座三進、九堂六院,建築面積6400平方米。以大門、聚賢堂和後座為中軸線,通過青雲巷、廊、庑、庭院,由大小19座建築組成建築群體,各個單體建築之間既獨立又互相聯系。聚賢堂位於書院主體建築的中心,堂宇軒昂,庭院寬敞。梁架雕镂精細,堂中橫列的巨大屏風,玲珑剔透,為木刻精品。屋頂上的陶塑瓦脊長27米,全高4.2米,是清代廣東石灣陶塑名家文如璧的作品。堂前有白石露台,石雕欄桿嵌以鐵鑄的花卉等圖幅。

在陳家祠堂各廳堂、廊、院、門、窗、欄桿、屋脊、磚牆、梁架、神龛等處,隨處可見木雕、石雕、磚雕、陶塑、灰塑等傳統建築裝飾以及鐵鑄工藝,琳琅滿目。陶塑工藝集中在9座廳堂屋頂上的瓦脊;磚雕以東、西倒座外牆的最具規模;灰塑集中在瓦脊及廊院上,是南海灰塑藝人所作;木雕除梁架與大門及聚賢堂的屏風外,後座的11座雙層透雕神龛,體型高大,有“光緒十六年”、“回瀾橋劉德昌造”、“源昌街時泰造”等題款。祠堂中的各種裝飾,豐富多彩,題材廣泛。

陳家祠堂的建築裝飾工藝早在20世紀20年代已為國內外建築專家和學者所重視,德國和日本的建築藝術專著中已有專題介紹。1959年辟建為廣東民間工藝館。1980年國家撥專款再次重修。

陳氏書院俗稱陳家祠,,以"三雕(石雕、木雕、磚雕)、三塑(陶塑、灰塑、彩塑)、一鑄鐵"著稱。在建築構建上,最精彩的部分是其題材廣泛造型生動,色彩豐富,技藝精湛,巧奪天工。1959年陳氏書院被辟為廣東民間工藝博物館,館內陳列了以廣東地區為主以及全國各地歷代民間工藝品,包括陶瓷、刺繡、雕刻等數十種類珍貴文物和反映嶺南民俗風情的民間工藝品,具有極高的研究價值和藝術享受。

推薦閱讀:

廣東廣雅書院舊址

135件殷墟秘寶亮相蘇州博物館

汕頭:南澳1號沉船引發的貓鼠大戰

中國長白山地區首次發現1億年前恐龍化石

熱門文章