保護土樓擦亮滄海遺珠

日期:2016/12/14 13:12:05 編輯:古代建築有哪些

南安金淘聚奎樓

泉州也有土樓,而且同樣人文底蘊深厚。市文管所經過20多年考證,已發現泉州有土樓63座,大多建於明清時期,洛江區、泉港區、南安市、安溪縣、永春縣和德化縣都有分布。

然而,這些曾在泉州大地上蔚為壯觀的建築,已容顏不再。63座土樓中,被列為縣(區)級、市級、省級文物保護單位的屈指可數,保護得較好的更是少之又少。許多土樓獨自面對風雨蠶食,或大面積坍塌,或構件被偷,令人惋惜。作為中國首個“東亞文化之都”,泉州的歷史文化積澱之深厚有目共睹,而土樓就像是泉州歷史文化滄海中的一顆遺珠,等待著人們的保護和挖掘。本報記者王蕾彭斌實習生董文傑通訊員寇婉瓊劉伯怡

土樓循跡

同龍巖永定、漳州南靖的土樓相比,泉州的土樓建築風格獨具特色。前者主要是圓形結構,為典型的客家建築風格,而泉州的土樓主要是方形結構,為典型的閩南建築風格。但兩者在功用上卻有異曲同工之妙,同樣兼具居住、防御功能,且冬暖夏涼、能攻能守,其建築之巧妙為人贊歎。

最早土樓建於明洪武五年

安溪西坪鎮赤石村的聚斯樓始建於明朝洪武五年,至今已有600多年歷史,是我省目前發現的年代最早的、保存也最為完好的土樓。聚斯樓全土木結構,坐北朝南,整體建築由主體建築、“虎牙”、池亭(丹池)、蜈蚣須護翼組成,總占地面積約為9048平方米,主體建築呈方形。土樓外牆為生質夯土,土牆內為回形三層建築,穿斗式木構架,屋面為單檐歇山頂。現存夯土牆為明洪武五年建造,其內木構架經多次維修,還保留有清中期的風格。

建築工藝精巧講究

泉州有土樓60多座。走訪中記者發現,泉州現存的土樓多為二三層結構,底層多由大塊條石或鵝卵石砌成,之後再用混合有紅糖、白石灰、紅土、碎瓦等的夯土砌成外牆,堅固無比,其中包含許多精巧的建築工藝。

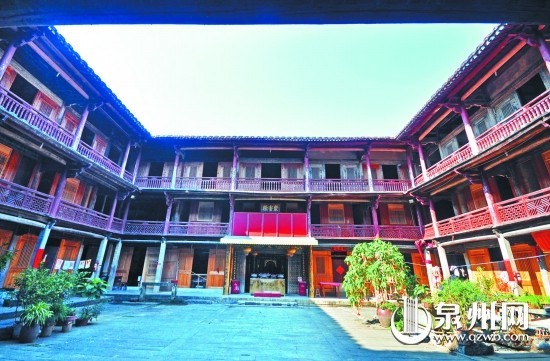

永春縣城五裡街仰賢社區的巽來莊土樓建於清朝乾隆四十二年,坐北朝南,占地面積3696平方米,共有兩層,保存較為完好。巽來莊從外部看是一座土樓,其實內部還“藏”有一座閩南古厝,平面呈繁體“囬”字形。正廳為懸山頂、抬梁、穿斗式混合構架,廊柱配以精雕細刻的輝綠巖鼓形柱基。其木構建築精致講究,柱枋飾有精美的人物故事和花鳥走獸雕刻,如三國演義、民間傳說等。

本身具防御功能

令人稱奇的還有土樓本身具有的防御功能。南安市金淘鎮朵橋村的聚奎樓建造於乾隆年間,共有東、南、北方向的木門三座。據土樓建造者傅方升第九世孫傅均壹介紹,每個門上都設計有石槽,槽孔位於二樓、木門正上方。“修建石槽能起到消防作用,一旦有人用火攻門,只需要從井裡打水,倒入二樓的槽孔中,水就流到門上將火澆滅了。”傅均壹說道。這座土樓的奇妙之處還在於,二層、三層的梁柱是共用的,這些梁柱是一根根完整的杉木,長度都在7.5米左右。

洛江區馬甲鎮就南村的謝氏土樓則是一座能攻能守的土樓。土樓前外牆上除了有窗戶,還有不少小孔。“小孔具有裝飾、瞭望、通風透氣的作用。”洛江區馬甲鎮文化站站長杜築成告訴記者,“更重要的是它還能架設火铳。”小孔看上去直徑只有三四厘米,其實暗藏玄機,記者在謝氏土樓二層看到了小孔的真正“面目”—越往內孔的直徑越大,整個孔呈斜放的圓錐狀,這樣瞄准時人的視線就不會被遮擋。

坍塌被盜亟待保護

隨著時代變遷,年輕人逐漸搬離土樓,只留下年邁的老人還眷戀地住在土樓裡。目前德化縣的大興堡、永春的巽來莊還有老人居住,南安市的聚奎樓則作為老人會活動場所,其他土樓都已是人去樓空。就在去年,巽來莊的一些木雕飾件被盜。大部分土樓都面臨著坍塌、構件被盜的現實,亟待保護。洛江區馬甲鎮的謝氏土樓和曾氏土樓都建於清朝乾隆年間,2001年被列為市級文物保護單位,土樓裡的木結構欄桿、木板門、房間隔牆及橫梁上的雕刻都已腐朽。

南安市碼頭鎮鋪前村的雷氏土樓為畲族雷氏祖先所建。這座土樓的石門雕刻精美,但上門闌的1個石構建在“破四舊”時已被敲掉。暫時負責管理土樓的雷春木說道,“以前做小學使用時,土樓有稍微修補,日常也有人打掃。三四年沒人住了,現在二層的地面已出現塌陷,木隔板也腐朽了。”

南安市大霞美鎮杏埔村的洪氏土樓命運則更加悲慘。土樓的屋頂基本已坍塌,留下殘垣斷壁,人們幾乎看不出整座樓的原有構造。

他山之石

永定構建四級保護管理網絡

龍巖市永定縣把“福建土樓”世界文化遺產作為第一旅游資源,將土樓與民宿、參觀旅游相結合,並完善土樓保護制度。永定縣先後投入2億元用於世界文化遺產“三群兩樓”土樓的維修保護、環境整治和配套設施建設,並構建縣、鄉(鎮)、村、樓四級保護管理網絡、建立土樓保護管理信息系統及保護動態監督機制,同時合理分配土樓門票受益,將其中的8%分配給景區村民,17%劃歸土樓保護管理基金。

南靖義務消防隊保護土樓

漳州南靖對非“世遺”土樓的保護,除了翻新樓內老化線路,美化環境外,還成立了義務消防隊保護土樓。在部分土樓外規劃建設步行商業街,供樓內原來的居民經營。南靖縣對非“世遺”土樓的保護首先從群眾的利益出發,優先考慮土樓群眾的後續發展問題,景區員工優先錄用本地人,錄用率達96%;景區在編的59名導游,全部為本地人。

各方建議

今年年初公布的第八批省級文物保護單位名單中,安溪縣感德鎮龍通村的崇墉永峙樓、西坪鎮南巖村的南巖泰山樓榜上有名。像這種擁有省級文物保護單位“身份”的土樓,我市畢竟為數不多。對於這些散落在泉州各地的土樓,保護已迫在眉睫。

力爭成為“世遺”擴展項目

“福建土樓”於2008年被正式列入《世界遺產名錄》。市博物館館長陳建中建議,泉州土樓作為其一個支流,有關部門應邀請古建築專家對泉州土樓的價值進行評定,推動泉州土樓盡快納入“福建土樓”遺產范疇。

牽手特色產業打造集貿中心

陳建中認為可以把土樓的開發和當地的特色產業,如安溪茶葉、德化陶瓷、永春香等相結合,打造成較具規模的現代集貿中心。“首先挑選部分區位和交通較好的土樓進行修復,並將土樓內的居住人群外遷。然後在土樓四周100米處建立護樓。”陳建中表示,土樓可做成泉州活態文化的展示區,比如安排專門的工作人員展示茶道、制陶和制香等工藝。同時,在護樓內打造一間間小店鋪,集中銷售當地特色產品;並借助土樓文化遺產的品牌效應,提升產品文化附加值,推動當地經濟社會發展。

把土樓旅游融入鄉村文化旅游

華僑大學旅游學院黃安民教授認為,土樓的開發和利用要和休閒農業、鄉村旅游相結合,把土樓的文化元素融入旅游中去,打包發展鄉村文化旅游,“既有生態的東西,又有文化的元素,一舉兩得。”

“可以考慮將部分原有土樓改造成民宿來滿足城市游客求新、求異的需要。”市文管所文博研究員黃真真認為,還可以在土樓內打造“農家樂”區域,讓游客感受到當地原汁原味的吃住“味道”。土樓的開發還可以和閩南民俗活動結合,讓游客參與其中。

建設土樓博物館

泉州一中歷史教師李曉偉建議建設土樓博物館,土樓改造只需根據“修舊如舊”的原則進行少量修復性建設,避免破壞原有的建築風格。同時,收集整理當地遺存的各類物品,在博物館內建設民俗文化展區,展現當地民俗生活的真實場景。

- 上一頁:安順文廟石雕藝術的殿堂

- 下一頁:山西永樂宮元代壁畫省博“復活