福安文化名村隆坪村

日期:2016/12/14 12:57:35 編輯:古代建築有哪些

牌坊工藝精巧

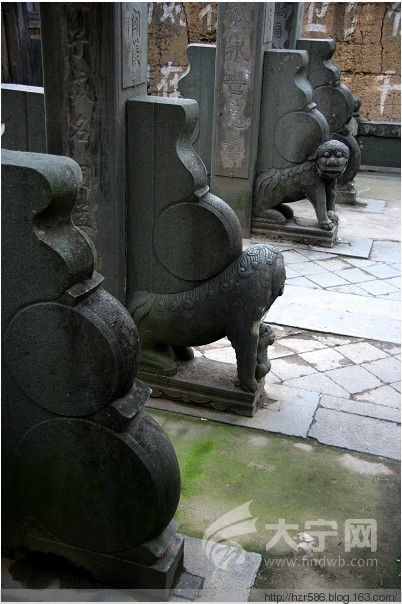

獅子抱鼓石

雙龍“聖旨”匾

隆坪村人文景觀

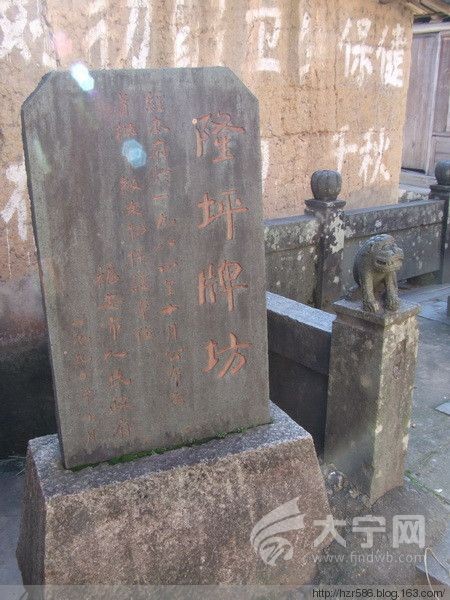

隆坪牌坊於1984年10月被福安人民政府公布為縣級文物保護單位

隆坪村地處穆雲山區,村民雖以務農為主,但民風淳樸,一向具有好學、尊師重教、重知識的好傳統。據《林氏宗譜.建宗祠志》載:“邑西二十裡有鄉曰‘隆坪’,林族居焉。環繞皆山,有文峰,有帶水,有靈龜把口,有雙蛇趕水勝景也。實勝地俗醇厚,人質樸。”林姓隆坪始祖文盛父子自宋紹熙年遷徙此地,以“上大夫”和“孝廉”身份歸隱山林,沿襲至今已有27代800多年歷史,同時長久以來,還有黃、郭、陳等姓氏及少數民族聚居於此,他們和睦相處共度桑榆。歷史上隆坪村各姓氏脫穎而出的“學成天性”、“富紳商賈”也不乏其數。相傳宋時,朱熹涉足此地曾留下:“銅蛇趕蛤到溪邊,雙鳳朝陽拱中央。雙龍戲珠鎖水口,五百年後有閒人。”的詩句。

每10人有1名是教師

隆坪村文化發達,是福安市西部的一個文化名村,這個只有300多戶人家、1000多人口的村莊,曾經在近百年時間裡培養出208位教師,現還有110多名教師活躍在閩東各縣(市、區)中、小學校講台上,平均每10人中就有一名教師。他們中有三代從教的教育世家,有一戶五六人從教的教師之家,至於父子教師、兄弟教師、姐妹教師、夫妻教師更是平凡,被人們譽為畲鄉山溝溝裡的教師村。然而近年來,因教育政策的變化,及村裡人口大量外遷,曾經作為“教師村”搖籃,在異地重建的擁有面積7畝多、建築面積達600多平方米的新校捨———隆坪小學也已經荒廢……

近百年來,該村秉承“知識改變命運”的理念,從解放前的“隆坪先生”到現在的“隆坪老師”,不斷為社會培養出大批教育人才。解放前,村裡就有過私塾先生和國立學堂。抗日戰爭爆發前期,寧德唯一一所中學———省立三都中學校長就是出自隆坪村的陳艈棋。抗戰爆發後,他帶領學生退到福安,後任福安一中校長,期間他做出多項教學改革,而後被人評為福安一中建校後十大最有貢獻校長之一。

解放後,隆坪村民率先讓出祠堂辦學校,於是隆坪村也有了“國立學校”。在重教之風的熏陶下,隆坪村誕生了一批又一批文化人,其中尤以傳授知識的老師為多。村民在教育孩子時,常常以教師家庭為榜樣。即使不蓋房子,吃穿上差點,也要供孩子上學。一個家庭中,兄弟姐妹間,互幫互學,都爭著報考師范院校。村民對教育很重視,經常會到教室外頭旁聽老師講課,台上老師講得不好,他們還會指出來。

村支書林茂華說,隆坪村有三代從教的教育世家,有一戶五六人從教的教師之家。隆坪村群眾對師范院校的情有獨鐘是有理由的,其中師范院校學費低、補貼高、包分配、遷戶口等因素對他們的誘惑最大。

2000年退休的隆坪籍老師黃映芳,1965年從福安師范畢業後,分配到穆雲偏遠山區留洋村任教,此後在這一呆就是35年,這期間他把在別處代課的愛人也調到留洋村任教。他認為農村裡長大的孩子,教書是改變命運的一種途徑,在他的熏陶下,膝下的兩個孩子也都成為老師,一家6口全是教師。曾在穆雲中心小學任過教,現已招聘到福州的郭雪琴老師告訴筆者,她家裡叔叔、伯伯、舅舅等人都是當老師的,受到家裡的熏陶,1995年她初中畢業後,自然而然也就選擇了福安師范。畢業後,就分配在穆雲中心小學。

隆坪牌坊彤管流芳

隆坪村現尚珍藏有遠近聞名的“節孝坊”,俗稱“隆坪牌坊”,據史料記載:該“節孝坊”乃在清光緒二十二年(1896)六月,為該村陳承昌之妻缪金鳳所建。坊坐西向東。石構,四柱、三間、三樓,面闊6.20米,高6.10米,五脊頂。正樓四角翹角雕卷草,正脊中間置火球,兩端翹角雕龍。樓單向翹脊,正脊角雕鳳,有脊翹角雕魚吻。正間鑲雙龍“聖旨”匾,左右有天官像。柱間額坊用弓粱。正間坊匾正面刻楷書“金石齊貞”,上款:“布政司理問銜浙江錢塘縣丞陳承昌原配缪安人節孝之坊”,下款:“知福安縣事川東劉玉璋書”,背面刻“彤管流芳”四個大字,兩次間置建文告字牌。中柱前後置獅子抱鼓石,柱前、後、外三向置雙鼓抱鼓石。中柱柱聯:“苦節歷四十年來真可見所天於泉壤,褒典從九重寵錫允堪樹當世之阃儀”,款識“乙未科進士選用知縣侍生郭兆祿頓首拜”。坊上的弓梁、頂脊、匾、牌均雕飾花卉、鳥獸紋。坊外圍欄,深向立柱施三欄板,橫向前後設門,十二根欄柱柱頭分別雕獅子、尖頂圓球、楞紋圓球,欄桿柱立在條石上,地面鋪設石板。1984年10月被公布為縣級文物保護單位。它是隆坪村文化發達的一個見證,且陳承昌舊居現尚存,可是一處難得的好風景。

隆興寺勝景古跡隨處可見

該村現還有清順治年間建造的隆興寺,寺中開辟塔林,集全國書法名字石刻於一體。供奉如比干、孔子、文昌帝、關羽、岳飛、林則徐、薛念、林亘、虎馬將軍等聖人聖賢、民族英雄、民間英雄等,實乃人們旅游參觀瞻仰的好去處。尤其是隆興寺本身更是一處難得的瞻仰景點:據說,在該村的後門山,有一塊難得風水寶地,在前清順治時當地群眾在此建起了一庵,名曰施濟堂,當時亦頗為壯觀,瓦棟連雲,華壁映日。歷史經久,經風摧雨濕,蟲雕蟻蝕,慢慢地棟壞梁傾,逐漸凋殘,四處破壞如斯。但卻始終未見蛛網牽掛檐下,堂的四周皆是大林,卻又不見一片紅葉飄積瓦面。人們深感驚奇,就有善人設鸾於大殿,並有高僧發心再興緣工,在十方善士、仁人君子慷慨解囊之下,重建該寺。名因地稱,遂改喚為隆興寺。如今該寺已初成規模,雄偉壯觀,並開辟擴充為了佛學院,僧眾及佛學院讀經學生多達百余人,每天念經讀書做功德。且新建的寺院整個棟面清潔光滑,果真不落一片殘葉,四周空氣清新,實乃一奇觀。每天到此朝拜者亦絡繹不絕,尤其是每遇佛節,來者不可勝數。寺中有詩贊曰:“業林深處有隆興,三面環山鉤月形,踞虎盤龍安勝勢,晨鐘幕鼓兆升平,蛛絲不掛屋檐淨,紅葉無飄瓦棟新,日遇聖僧成正果,繼傳衣缽有來人。”人們在隆坪村瞻仰勝景的同時,到隆興寺裡看古跡、讀古詩、吃素齋可真是別有一番天地。

- 上一頁:陳金城故居

- 下一頁:濱州百年古建築:惠民王家店子教堂