經典川南民居 栗峰山莊

日期:2016/12/14 13:13:22 編輯:古代建築有哪些

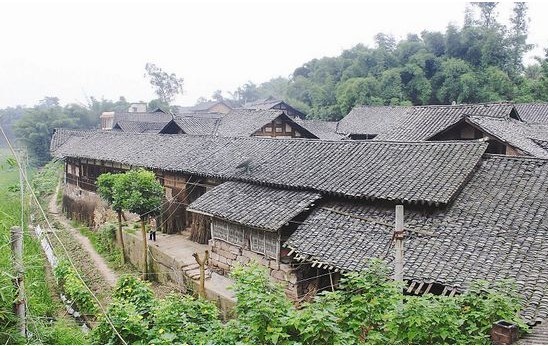

栗峰山莊位於李莊鎮西南處,小地名“板栗坳”,占地面積10000平方米,建築面積8000平方米,是一座規模宏大而典型的川南民居大宅院,梁思成就將栗峰山莊收入了自己的扛鼎之作《中國建築史》一書中,並盛贊其為“川南民居的精品經典之作”!

抗戰時期,中央研究院歷史語言研究所和人類體質研究所及為保護這二所所藏上千箱文物安全的一連軍隊皆駐於此處,長達六年之久。

這座始建於清朝乾隆年間的宏偉建築,如今又是怎樣一番風貌,其中又埋藏著怎樣一些故事?近日,記者前往栗峰山莊一探究竟。

擁有108道門的宏大建築群

下了鹽李路,沿著蜿蜒的鄉間村道一路盤旋前行,大約5公裡左右的路程,進入李莊鎮永勝村,栗峰山莊已近在眼前。

栗峰山莊是一座典型的川南古民居建築群,據同行的工作人員介紹,山莊是明末一張姓人家從湖北移民來川落戶李莊後修建而成。山莊由山門牌坊、正堂大院、東邊大院、西邊大院(即戲院)、東西朝門、內外圍牆、炮樓等建築物組成。整個山莊規模宏大、布局合理、富麗堂皇,而張家人以耕讀傳家,待人誠樸,堪稱李莊大戶人家。其山門牌坊楹聯上刻寫的字跡雖風化嚴重,依舊可以辨別字跡:“古栗樹芳名,仰先公孝友傳家,百忍兩宗鳳兩銘;曲江延世系,欣此日林泉托跡,青山綠水賦閒。”牌額上則是“清高門第”四個大字,距今已140年歷史。

站在永勝村村頭,只見一組組建築規整的四合院落整齊地羅列在一片綠色之中,房屋由低向高延伸,七處自成一體、又彼此相通。

張家友今年61歲,是張家的後人,從出生到現在就一直住在栗峰山莊。“張家有七兄弟,每個兄弟都擁有一組自己的四合院,並且以各自院落的特點、建築時間等各賦其名:‘牌坊頭’、‘田邊上’、‘坡高頭’、‘桂花坳’、‘朝門口’、‘新房子’、‘老房子’,其間,還建了一個戲樓院,供張家人娛樂所用。”張家友告訴記者,小時候,父親總是拉著他們兄弟二人,唠叨張家宅子以前的面貌,還有張家家中那幾十台轎子,幾十頂官頂等等。

張家友引著記者,一邊參觀一邊介紹,栗峰山莊共有108道門,其中暗合著三十六天罡之數,以及七十二地煞星之數,與其一沖之隔的南北兩處,還分別建有遙相呼應的兩座院落,北面的便是“桂花坳”,南面則是“新房子”。“父親說,當年為了防土匪盜賊的騷擾,張家還專門在山莊周圍建了內、外兩道磚石構成的厚圍牆,那時的山莊俨然一個龐大的圍城,很是壯觀。山莊內還建有打造槍炮的烘爐作坊,圍牆四周都修有數個炮樓,並日夜有人守護著山莊安全……”

舊家高門曾是峨峨學府

1940年10月,國立中央研究院的歷史語言研究所、人類體質學研究所帶著所藏的上千箱文物及數十萬冊圖書和保護其安全的一連軍隊由南京到長沙、至桂林、再到昆明、最後輾轉入川,來到李莊栗峰山莊。

同行的工作人員告訴記者,歷史語言研究所的人最多,住在山莊的正堂大院,除圖書館外,部分職員的宿捨也在此院。圖書館的書籍是最豐富、最完備的,有中文書籍十三多萬冊、外文書籍一萬多冊、中外雜志兩萬余冊。圖書館每月都有報表存查,不僅提供本院圖書借閱,還要滿足同時遷來李莊的其他單位機構比如社會科學研究所、中國營造學社、中央博物院等查閱。當時還有東北大學、四川大學、南開大學等大學畢業生,都會來所裡借住讀書、整理資料,完成他們各自的著作。

而人類體質學研究所的人員不算多,住在栗峰山莊東邊大院,也就是“新房子”裡,與歷史和文學的校注、校訂機構同院。該所主要研究人類化石及骨骼結構等內容。

對於當時的狀況,據李莊鎮政府提供的《張氏宗譜》記載:“當時學者專家名流荟萃於斯,他們得以優游治學於其間,與我張氏深明大義顧全抗戰大局,騰出住房自身偏居一隅而又熱情接待,大力支持,提供方便分不開的。因而,賓主間結下了廣泛的深厚的友誼。”六年後,抗戰勝利,研究院東遷,還立下了“留別李莊栗峰碑銘”,銘曰:“江山毓靈,人文舒粹。舊家高門,芳風光地。滄海驚濤,九州煎灼,懷我好音,爰來爰托。朝堂振滯,燈火鉤沉。安居求志,五年至今。皇皇中興,泱泱雄武。郁郁名京,峨峨學府。我東曰歸,我情依遲。英辭未擬,惜此離思。”

山莊右邊的四合院名為“田邊上”,它曾是後方當時最大的文史圖書館,各類書籍整整齊齊放了七間大房子。這眾多書籍雖經數萬裡輾轉搬運,仍舊完整如初,很令史語所驕傲。在抗戰烽火之中,這座建在“田邊上”的圖書館,分明就是一座取之不盡、用之不竭的精神糧倉,是抗戰文化的“武器庫”。1940年,時任史語所所長的傅斯年來到栗峰山莊,他就曾對北大研究生李孝定說:“如果你願意上課,就去昆明,如果你願意自修,現在史語所搬到四川李莊,那兒的參考書及第一手資料最為豐富,你就到那兒看書好了!”

李莊人眼裡的史語所所長

山莊北面的四合院名為“桂花坳”,如今外觀尚好,可走進屋內,裡面的院落、木質構架已是破舊不堪。這裡曾經住著史語所所長傅斯年一家人,而如今,這裡是張家友的家——永勝村六組53號。

“傅斯年的行藏起居在大部分鄉下人眼裡是很神秘的,也只有個別近距離接觸過的人,才略微知道傅斯年的為人。而我的父親,就是當時傅斯年的轎夫。”張家友回憶,從板栗坳上街有七八裡的距離,而李莊鎮又是在長江邊,來來去去都要經過一個很大的陡坡,路不好走,滑竿成了當時傅斯年出入最主要的交通工具。

滑竿就是兩根硬黃竹做抬竿,兩端分別綁一塊堅厚橫竹,作肩扛之用。以數十塊二指寬的結實竹片串系兩竿之間,坐臥皆可。“父親曾經告訴我,傅所長胖得很,恐怕有一百七八十斤,換了好幾個轎夫都抬不穩,後來就只有父親和一位姓劉的才抬得起來。”提起傅斯年,張家友滿是感激:傅所長經常去鎮上辦事情,或者從李莊碼頭乘船上南溪下重慶。從板栗坳到李莊,抬滑竿的只要折一下,他馬上就喊停,自己下來走一段路,他是怕父親和另一位轎夫累著了。抬一趟,是一毛錢,中間傅所長去辦事,還會給父親一毛,讓他們去喝茶,這一趟下來的錢,在當時可以買7、8升大米。”

張家友說:“傅所長待父親他們很好。到李莊,經常有請客吃飯的,飯碗擺好,傅所長一坐下來,剛捏起筷子他又刷地站起來,看轎夫桌子上的菜一樣不一樣。要是不一樣,他馬上站起來喊著父親幾人就走。”

“傅斯年平日不大出門,他懂得雀鳥說話。”張家友聽父親講,有一回,傅斯年說學樂殿(旋螺殿)有兩塊田的早谷子黃了,他說他是聽麻雀說的。大伙兒都不信,第二天,跑去學樂殿一瞧,果然看見有兩塊谷田,麻雀多得很。

居民期望山莊得到更好保護

中央研究院遷走後,山莊房屋繼續由張家人管理使用。解放後,政府沒收山莊並拆掉圍牆,把房屋分配給當地村民居住。至此,栗峰山莊依舊住有當地農戶約六、七十家。

栗峰山莊現存山門牌坊、正堂大院地基、西朝門、戲院房屋、東邊大院部分木質穿斗瓦房等古民居建築物。而一些石欄、石梯、石墩則散落於院內部分農戶家中。

家住永勝村六組40號的何素芬今年72歲,她在栗峰山莊已居住快50年,何素芬向記者展示了“流落”於自家的一些石墩和木質桌椅,“這些現在都算是文物了,我們都很珍惜,也希望能夠保護好,可那些腐蝕嚴重的窗檐、木質閣樓,看著它們越來越殘破,覺得可惜得很。”

“這座川南古民居,雖然現在木質房屋及設施損毀嚴重,但山門牌坊、正堂大院地基、基本輪廓尚在,其山莊整個平面結構為組合院式,縱深三進,大門、正廳、正房依次置於同一中軸線上,其他房屋在其左右錯落有致地建在兩側,這一獨具特色的建築格局還被古建築學家梁思成收入了《中國建築史》書中。此外,中央研究院遷住栗峰山莊長達6年之久,也為栗峰山莊積澱了厚重的歷史文化。它的價值,無可估量。”同行的工作人員告訴記者,讓山莊得到更好的保護,這樣既可以有效保護好現存的山莊文物,又增添了古鎮李莊的文化氛圍,這是大家共同的期望。

推薦閱讀:

六大民居派別之嶺南建築

山西古建——同樣的路不同的風景(一)

山東沁縣石刻 佛教藝術之瑰寶

頤和園長廊的人物彩畫

- 上一頁:中國最大“八卦”土樓——道韻樓

- 下一頁:六大民居派別之嶺南建築