漳州埭尾村座座古厝相似

日期:2016/12/14 13:23:01 編輯:古代建築有哪些

五百多年前,漳州龍海埭尾村的祖先們,早早用一紙規劃定下了埭尾村的格局。此後世世代代,村民都恪守古訓,遵循先祖陳淳的理學思想,按照先祖的規劃,建設自己的家園。不論多富有,建房都由族裡統一規劃,後代子孫禁改建築格局。

座座古厝皆相似游村猶如逛迷宮

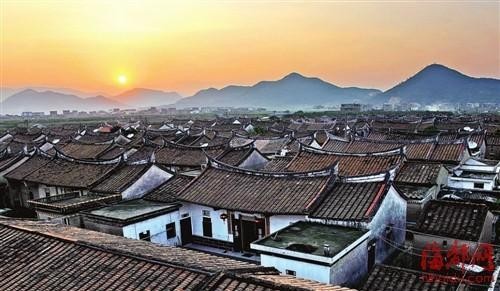

走進埭尾村,你會發現,這裡的每一棟古厝都驚人地相似,形態、大小、格局、朝向近乎一致。若沒有村民帶路,就仿佛進入了迷宮,讓人難分東西。

埭尾村理事會理事長陳訓生告訴記者,這些古厝多為四合院布局,村裡有傳統風貌建築276間,其中明清時期保存至今的有49座,其余均為50年代以後仿明清古厝風格。明清的一律朝北,新建的一律朝南。49座明清古厝按照“九宮”格局排列:即前排橫向建造9座古厝,後排再對准前排依次向後建造。新建的民居則多為“兩伸手”布局,即三合院,每棟房子規劃的土地面積為13米×13米,每家每戶都必須要按照規劃的面積建房。

更為奇特的是,由於家家戶戶都按照規劃建房,因此,在埭尾村,還形成了一條隱秘的小道。每棟古厝邊門對著邊門,前門對著後門,當所有邊門都打開時,一條東西方向由村頭連到村尾的快捷通道就形成了。

蜿蜒河水環抱映襯閩南水鄉之景

埭尾村旁環繞著一條護村河,將古厝群緊緊擁在懷裡。泛舟河上,近看古民居,另有一番韻味。遠眺不遠處的雞籠山、大帽山、鵝蛋山,古厝群映襯在青山綠水之中,顯得尤為優雅自然。

據說,在明清時,埭尾村水上運輸發達,來往碼頭的船只絡繹不絕。其中,頭前河古碼頭遺址、南溪碼頭遺址是當時水運發達的歷史見證。陳訓生說,那個時候,埭尾村村民通過頭前河古碼頭把大米、草席等農副產品通過內河,運送到九龍江南溪碼頭,再通過大船運送到台灣、廈門、上海等地,也是以漳州月港為中心的“海上絲綢之路”的一個重要節點。

埭尾有五六棵數百年的古榕樹,其中最為壯觀的是跨河古榕,又稱“臥龍(榕)”,樹齡超過360年。據說,埭尾村古時候遇到發洪水時,木板橋常被沖走,古榕就被村民當成橋梁使用,所以被稱作“功勞古榕”。陳訓生說,這棵古樹,數百年來,時時刻刻都保佑著村裡平安、興旺。