湖北宜昌現古道遺址

日期:2016/12/14 13:09:15 編輯:古代建築有哪些

兩河口位於宜昌市夷陵區黃花鎮黃柏河東西支交匯處,地勢險要,黃柏河水深不見底,進霧渡河、興山,出宜昌被兩河口天險橫生阻斷。兩河口義渡位於兩河口宜興公路的對岸,黃柏河東支岸邊,這裡便成了宜興古道的必經之路,沿著懸崖河邊便是兩河口義渡、古道。

渡口擺放著一些規則的石凳,方便過渡人休息等船。渡口左側是現在人工修建的鋼筋結構的懸空棧道,在棧道左側不到500米的地方,是一個古老的土地廟。

從渡口往右是一條人工開鑿出來的棧道,寬約3米,巖壁上的炮眼還依稀可見,左邊是峭壁,右邊是懸崖,懸崖下就是奔騰的黃柏河水,義渡、古道便成了宜興古道的必經之路。

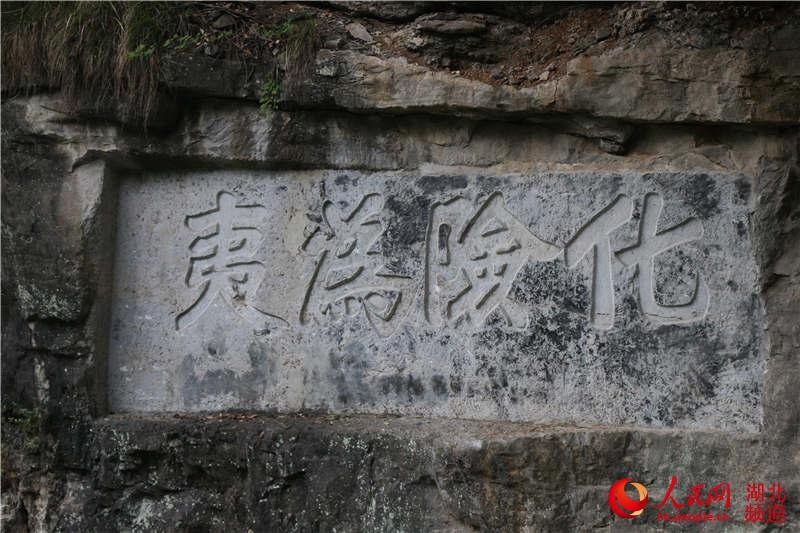

沿著驚險的古棧道步行一公裡左右,有一幅崖刻,上面刻著“化險為夷”4個大字,為楷書陰刻,崖刻高1.5米,寬4米,每個字約0.8平方米,氣勢恢宏,蒼勁有力,四個大字的右邊,書有“夏歷甲子年(1924年)路工告竣”,左邊落款是“來鳳吳寶炬題並書”字樣。在“夷”字上還有兩處明顯的彈痕,據說,當年日本鬼子來到這裡沒有船過不了兩河口,只能望河興歎,一氣之下,就朝著這方崖刻開了兩槍。

在崖刻旁邊豎著一塊功德記事碑,也已經斷成了三塊,密密麻麻地刻滿了字,在“功德無量”的大字下,刻著“民國拾肆年夏歷已丑春告竣”(即1925年)、“發起知事吳寶炬,領銜紳士“、“收支帳項”等。在這通碑的碑文中詳細地敘述了此棧道重修的緣由及經過。

根據功德碑上記載,“經兩河口等處夫灘之凶有如虎齒,路之險有如羊腸,巖壁斗懸,山泓暴漲,觸目興懷。....每當春夏之交,其墜於巖者不知凡幾,其溺於水者不知凡幾,可聞心酸”,於是時任宜昌縣知事的來鳳縣人吳寶炬便“發此宏願,捐廉提倡”,帶頭捐款,組織老百姓重修了這條古道。

在功德碑旁,散落了幾塊殘缺方形石柱,石柱上“策馬”、“思危”字樣清晰可見。

歷史價值豐富,值得考究

據《黃花鄉志(1840-2005)》記載,兩河口古道是秭歸、興山及原宜昌縣部分地方到宜昌市(東湖縣)的古驿路,歷史上是人財物的集散地,從興山、霧渡河到宜昌的必經之路,解放後,隨著宜興公路的修建兩河口義渡、古道便隨之退出歷史的舞台了。但是這對於研究宜昌三峽地區的交通史提供了最好的素材。

2015年是世界反法西斯戰爭勝利及中國人民抗日戰爭勝利70周年,在抗日戰爭中,宜昌具有極為重要的戰略地位。在艱苦卓絕的抗日戰爭中,宜昌人民付出了18萬多人的傷亡,物資財產損失不計其數,用鮮血和生命打敗了日本侵略者,為中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的最後勝利作出了重要貢獻。在夷陵區黃花鎮,就駐防有陸軍第三十二軍一四一師和陸軍第七十五軍預四師,再加上兩河口天險的存在,成為了阻擊日軍進犯四川的天然屏障,為爭取整個宜昌抗戰的勝利發揮了巨大作用。同時,借助兩河口義渡古道,宜昌人民群眾給後方抗日武裝力量運送糧食藥品,功不可沒。

據悉,兩河口古道已經申報為宜昌市級文物保護單位。在世界反法西斯戰爭勝利及中國人民抗日戰爭勝利70周年之際,夷陵區南邊抗日將士烈士陵園將重建,通過文物陳列,事跡展示,把夷陵抗戰歷史、日軍侵華罪行展示給世人。

義渡已經荒廢,古道也是雜草叢生,靜靜地躺在懸崖邊,不驚擾世人。但是鐵證猶在,她在和平的年代裡告訴人們,珍愛和平,不忘歷史。

- 上一頁:龍道古民居

- 下一頁:濮陽戚城龍山時代城址