官太尉河上的古橋遺韻(二)

日期:2016/12/14 13:08:47 編輯:古代建築有哪些

望星橋始建於南宋紹定二年(1229),溝通十梓街東段。橋東原稱天賜莊(蘇大本部西門附近),橋西原稱嚴衙前(蘇大附一醫院附近),橋兩堍南側皆塘岸。歷史上為城東水陸交通中心。舊時橋旁是外來客船集中之所,異鄉旅人常在此盼望家信,故名望信橋。民國16年改今名為“忘星橋”,原為石級拱橋,民國24年改建鋼筋水泥現澆板梁平橋,橋頭柱分嵌青石碑,刻有橋名及“中華民國二十四年六月吳縣建設局重建”字樣。

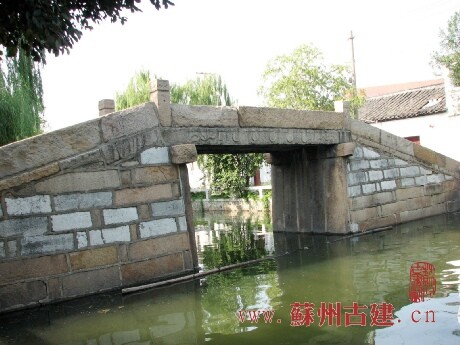

忠信橋東出同名塘岸,西出盛家帶。始建於清代,同治時稱中信橋,民國初改今名。板梁側面正中刻著“重建忠信橋”大楷,兩側各雕小龍一條。

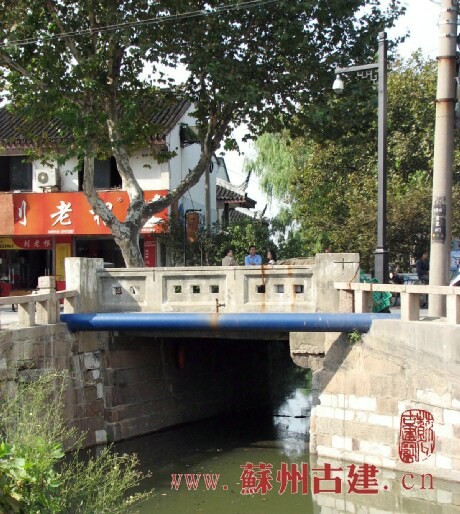

望門橋東堍出忠信橋(塘岸)對蘇州大學邊門,西堍北接盛家帶,南連百步街。宋平江圖即稱之為望門橋,以葑門可望也。清同治時曾作望璊橋,璊音同門,玉之紅色者。乾隆五十四年(1789)曾重建。原為石級單孔拱橋,1957年蘇州大學在東堍辟邊門,為車輛出入方便改建鋼筋水泥板梁單孔平橋,橋寬5米,跨度5.9米,水泥桿橋欄,橋下設河閘。1985年由蘇州大學、區市政、雙塔街道三單位共建,橋上建鋼管綠化棚架。

蘇州這座東方的威尼斯,自古以來就以橋梁之盛聞名。唐代詩人白居易在蘇州任刺史時,就以詩句“綠浪東西南北水,紅欄三百九十橋”來贊歎蘇州橋梁之多,迄於清末,蘇州城內有橋300余座。但受歷史和人為等多方面因素的影響,蘇州古橋的數量劇減,且現狀也不容樂觀。有的湮沒無聞,有的名存實亡,有的面目全非,有的殘破不堪,保存下來最古為宋代的橋,其他大多數為明、清兩代的。因此,古橋的保護已到了刻不容緩的地步。我們在保護古城的同時,也只有做到小橋流水依舊,蘇州這座婉麗的水墨風景畫,才算是完整的保留了下來。

- 上一頁:賞析北海的亭式建築

- 下一頁:官太尉河上的古橋遺韻(一)

※相關文章

熱門文章