山西古交舊石器時代遺址

日期:2016/12/14 12:41:18 編輯:古代建築有哪些

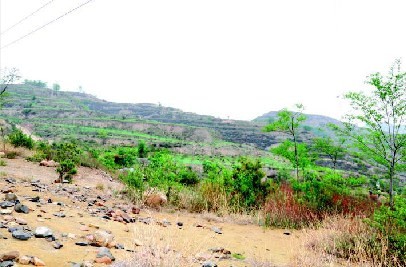

古交遺址位於古交市大川河、原平河和屯蘭河與汾河的交匯地帶,由王家溝、後梁、古鋼(古交鋼廠)、長峪溝、鳳凰崖等舊石器時代遺址組成。這些遺址最早可到舊石器時代早期,最晚可到舊石器時代晚期。這一帶為汾河流經區域,石器分布在高出汾河水面約50米的階地上。先後采到石制品700余件,原料有角頁巖、砂巖、脈石英、石英巖等,種類有石核、石片、砍砸器、刮削器、尖狀器和石錘等。2013年3月被國務院公布為全國重點文物保護單位。

古交遺址的考古調查始於1959年12月。王擇義、王建等學者首先在古交鋼廠發現兩處舊石器遺址,由此拉開了太原及古交舊石器考古調查的帷幕。此後,山西省考古研究所、太原市文物管理委員會、古交文管所等單位和王向前、陳哲英等考古工作者,多次在古交進行舊石器文化的調查,又先後在古交後梁北坡、王家溝、鳳凰巖等地發現了規模較大、內容豐富的舊石器時期遺址。

王家溝舊石器地點為古交遺址中時代最早的,其地質時代為更新世早期,相當於舊石器時代早期。

後梁舊石器地點是古交遺址中經過考古發掘的石器遺址。地質時代為中更新世晚期至晚更新世早期之間,其文化時代相當於舊石器時代早期的偏晚階段。後梁石器以砍砸器和刮削器為主體,礫石砍砸器為其典型器物。

古交鋼廠舊石器地點是古交市最早發現的舊石器時代遺址。在這裡采集到的大型尖狀器是我國目前發現最大的尖狀器。它是用巨厚的石片制成,長24厘米、寬13.5厘米、厚7厘米,重2530克。這件石器的輪廓呈棗葉形,在背面還保存著一大片天然石面。尖部加工很少,只在一側邊緣略略修打了幾下,就成為一個銳利的三稜尖。但在與尖端相對的一頭及兩側,為了便於手握,從台面的中間各向背面和劈裂面做了很多修整,使台面周緣的鋒稜避免了割手的危險。這件石器,雖然和丁村大三稜尖狀器在制作上不盡相同,但按其性質――三稜尖狀來說,應把它們當成同一類型的石器。古交鋼廠附近的舊石器時代遺址,雖然沒有發現動物化石,但從其出產石器的地貌部位和沉積物的性質上看,其地質時代大致相當於中更新世晚期。

長峪溝舊石器地點是太原地區唯一一處舊石器時代中期文化遺存。發現三稜大尖狀器1件,長210毫米、寬100毫米、厚85毫米,除一側面遺有部分礫石面外,余均為石片疤覆蓋,器身橫斷面為正三角形,三條邊稜的修理以單向加工為主。該標本與丁村及古交鋼廠的三稜大尖狀器非常相似。

鳳凰崖石器制造場位於古交市大川河、原平河和屯蘭河與汾河的交匯地帶,是我省目前發現的三處舊石器時代石器制造場之一。石制品散落於山坡之上,大部分石制品稜角銳利,顯然是取材於山頂礫石層,就地打制的結果,有少數標本被黃土覆蓋。也有一部分石制品在外力的作用下,被搬運到沖溝之中。這裡的石器分布面積較大、數量豐富,各個地點石器性質基本一致,可歸為同一文化之中。石制品器形普遍碩大,打制風格粗糙。最大石核重21500千克,最大石片重4200千克,在山西舊石器遺址中極為少見,它的時代為舊石器時代晚期。從遺址中石核、石片豐富、石器比例甚小,大量石制品自打制以後散落於地表,少經搬運的現象看,其性質應是一處大型的舊石器時代晚期石器制造場。

古交的舊石器時代文化遺址群,大部分分布在汾河南側東西長5公裡、南北寬1公裡濱河地帶的台地上。古交遺址是汾河流域除丁村遺址外的又一個大型舊石器時代遺址群。遺址群既有如王家溝等以大型砍砸器為主的舊石器時代早期遺存,也有古鋼、長峪溝等以三稜大尖狀器為代表的舊石器時代中期文化遺存,既有以石千峰為代表的細石器文化遺址,還有以鳳凰崖為中心的舊石器時代晚期石器制造場。古交舊石器遺址群,對研究以大石片砍砸器-三稜大尖狀器為特點的“匼河-丁村系”文化系統的形成、傳播有著重要意義。

- 上一頁:耀州文廟獲批國家2A級旅游景區

- 下一頁:明代古戲台“會源堂”毀於火災