官太尉河上的古橋遺韻(一)

日期:2016/12/14 13:08:48 編輯:古代建築有哪些

官太尉河是蘇州古城三橫四直水系中第四直河的東南段,這條流淌了千年的小河,歷經了歲月的洗練,見證了歷代更替的滄桑風雨。河道兩旁的民居古建在舊城改造中早已拆得面目全非,但兩岸殘存的古民居樸素依舊,新建的中式別墅、住宅區也並沒有與兩岸美景格格不入,河水依舊靜緩、不止息地流淌著,陽光依然燦爛的照耀,兩岸無限的蒼翠依如矩形地延續。

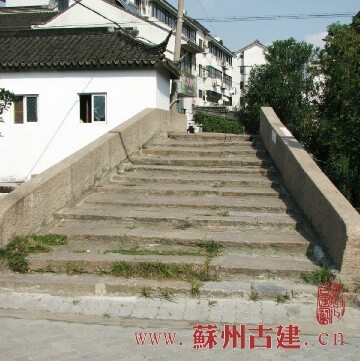

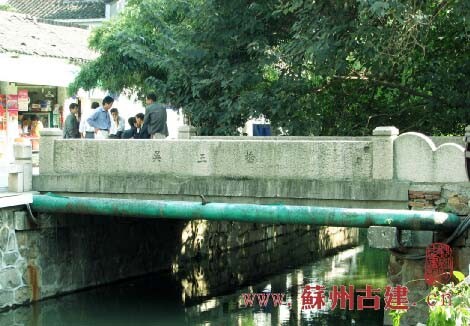

河畔枕河人家的生活方式早已改變,昔日的繁華之景也難以再現,但令人欣喜的是,僅數千米的河段上仍有數座的古橋橫跨於此,它們雖歷經風雨飄搖、面目全非,但它們那斷壁頹垣的身軀依然屹立不倒,仿佛在給人們講述著一段段早已被人遺忘的姑蘇掌故。

河畔枕河人家的生活方式早已改變,昔日的繁華之景也難以再現,但令人欣喜的是,僅數千米的河段上仍有數座的古橋橫跨於此,它們雖歷經風雨飄搖、面目全非,但它們那斷壁頹垣的身軀依然屹立不倒,仿佛在給人們講述著一段段早已被人遺忘的姑蘇掌故。

壽星橋東堍塘岸名望星橋北堍,西堍塘岸名葉家弄,宋淳熙五年(1178)建,《平江圖》中名營橋。明《水得全書》插圖稱延壽橋,相傳因浚河時於橋下得瓷壽星而改名。清代更今名。明、清兩代皆曾修建。現存單孔拱橋用武康石砌築,石色紫褐,失修頗有損缺。1965年將附近被拆除的百獅子橋之欄板3塊移置此橋北側,兩面各有浮雕舞獅16頭。此橋原殘存橋欄3塊集中置於南側,兩面各有浮雕花鹿16頭,因年代久遠,僅具物形,拱頂側刻“重建壽星橋”字樣。

- 上一頁:官太尉河上的古橋遺韻(二)

- 下一頁:竭山堆塑

※相關文章

熱門文章