山西古代建築精華之湯廟謎團

日期:2016/12/14 13:04:26 編輯:古代建築有哪些

8月10日至11日,由中國先秦史學會、陽城縣政府主辦的全國首屆商湯文化學術研討會在陽城舉行,來自中國社科院、清華、北大等國內科研院所和高校及晉城當地學者200多人,分別前往陽城境內分布甚廣的湯帝廟古建群及其歷史遺存實地考察,最終得出結論:陽城縣析城山地區,是3600多年前商湯禱雨的地方,是全國商湯文化傳承、傳播的中心。

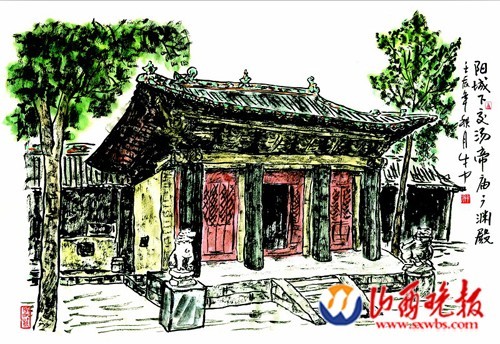

在眾多的湯廟中,位於析城山下悟神嶺的下交村湯帝廟,自然引人注目。這座於2006年被評為“國保”的寺廟,也是陽城眾多單體湯廟中惟一成為“國保”的湯帝廟。10月20日,記者趕往陽城進行探訪。

國內最大湯廟

近年來,中國先秦史學會會長宋鎮豪頻繁來陽城,越來越好奇:“全國各地很多地方有湯廟,但不像陽城分布這麼集中、這麼多。”甚至附近的澤州、高平也都有湯廟,“這些湯廟呈現出的大體是圍繞析城山地區逐步向外擴展的格局。”從各種方志、史書記載中發現,歷史上的陽城縣,有湯廟380余處,現存的120多處,“這說明湯廟在陽城縣的分布范圍很廣,且很集中,這是全國絕無僅有的一個現象。”

帝王崇拜古而有之,但陽城人如此崇拜湯王,不禁讓人感到好奇。

“二十四年,大旱,王禱於桑林,雨。”《竹書紀年》中寥寥數語的記載,給後人留下無窮無盡的探究空間。3600年來,商湯以己為牲為民禱雨的故事,一直流傳於民間。在中國歷史上,湯因此被尊為先賢、聖賢。商湯之所以被社會公祭,主要還是因為他為民禱雨的事跡。晉城市博物館館長張廣善認為,祭祀商湯的主廟應該就在桑林水之源的析城山。

析城山位於陽城縣城西南約30公裡處,主峰海拔1889.5米。山頂開闊平坦,方圓20余公裡,也就是先秦學者們認定的“3600多年前商湯禱雨的地方”。修建在析城山下悟神嶺土崗上的下交湯帝廟尤為引人注目。

下交湯帝廟占地面積2134余平方米,現存建築19座80間,其中正殿廣淵殿、拜殿,創建於宋元佑元年(公元1086年),而位於拜殿南側的舞樓,則創建於金大安二年(公元1210年),其他為元明清時期建築。雖經明清兩代增建、重修,但廣淵殿、拜殿及舞樓至今仍保持宋金時期遺構。

據廟內現存明嘉靖十五年的《重修正殿廊庑之記》碑刻記載:“湯廟乃遼大安二年所建,實宋哲宗元佑元年也。”雖說現存建築為宋金及明清遺構,但可以說它是析城山下最古老的湯廟,為證明《穆天子傳》以來,關於“桑林禱雨”之說的種種猜測,提供了不可多得的證據。可以說,下交湯帝廟是商湯禱雨的歷史見證,更是我國目前現存最早、規模最大的湯帝廟。

民間護廟功臣

61歲的許嘉舜,以前在陽城三中當過老師,陽城三中舊址,就設在下交湯帝廟。“如果去年初來,湯帝廟還不是如今的樣子。”提起湯帝廟,許嘉舜沉浸在回憶中。2000年,陽城三中搬遷後,湯帝廟基本上是鐵鎖看門,由於年久失修,正殿、拜殿、舞樓等建築全部漏雨,檐角塌毀,金代石柱發生傾斜,岌岌可危。2002年,下交村的原七寬、原小家、原光龍、原印、許春元及許嘉舜等,在設法保護維修的同時,又自籌資金,收集資料,書寫材料,申報國保,提議成立文管所。

2006年,經長達3年的奔走呼號,湯帝廟被國家認定成為“國保”,2010年,經國家文物局批復,撥款400多萬元對湯帝廟進行修繕。“2010年3月16日動工,歷經一年多艱辛的修繕,去年5月10日竣工。”許嘉舜說:“就在修繕竣工前夕,不到70歲的原小家卻離開了人世。”原小家也是陽城三中教師,是村裡申報湯帝廟為“國保”的核心人物。在對湯帝廟修繕期間,已生病的原小家仍天天上工地檢查,就在修繕接近尾聲之時,他卻因過度勞累,舊病復發與世長辭。“他積德護廟,無私奉獻,名揚鄉裡,流芳後世。”許嘉舜這樣評價原小家。

推薦閱讀:

山西古代建築精華之永樂奇觀

文昌數百年古宅“九牧堂”

陝西米脂窯洞古城 千年風華雄姿猶在

紹興書聖歸隱地 華堂村

奇特的布局

在許嘉舜的講解中,記者來到下交村東的一處土崗前,湯帝廟的位置處在析城山北麓的悟神嶺下,環顧四周,群峰屏繞,風光極為秀麗。

“湯帝廟總體布局是一線、二層、三行,東西對稱。”許嘉舜說:“南北中軸線,是指由南向北為山門、馬王殿、舞樓、獻殿、廣淵殿;"二層"是指山門、舞樓、正殿間依地勢逐漸上升分為二層,二進院落;與中軸線十字交叉、東西一字排列的稱為"行",廟院南端為第一行,山門居中,兩側各建耳房六間。第二行是馬背舞樓居中,東西華門相連,兩側文昌、魁星閣各三間高懸。第三行正殿居中,兩側建配殿各六間。”當年湯帝廟申報“國寶”時,許多文字材料都出自許嘉舜之手,說起湯帝廟來,自然順口成章。

面闊三間的山門高聳於石砌台基之上,懸山式屋頂,前檐設廊,上為木質門額,“桑林遺澤”四字,向世人昭示其在諸多湯帝廟中的尊崇地位。

廣淵殿、拜殿是廟內主要建築。創建於宋元佑元年的廣淵殿,明成化、嘉靖兩次重修,由懸山式改為歇山頂建築。雖然後來清代進行過4次重修和修補,但從其用料規格上看,與金代建築拜殿極為相似。台明兩端分置雌雄石獅,為明嘉靖年雕造,面闊三間,進深六棟。正殿廊柱四根,周身線刻明代化生童子、儒士、神話故事及龍鳳花鳥圖案,刀法洗練,制法精細,為建殿時原物。

在廣淵殿南面的拜殿,與正殿為同一時期修建,金大安二年重修後,清代又5次進行重修和改建。與其他98根柱子相比,拜殿的4根石柱很是異類,柱子平面正方形抹角,收分明顯,無柱礎,石柱直接矗立在柱基石上。在金大安二年重修拜殿時,在廟的南側又增修了舞樓,比北側的拜殿高出約1米。如今的舞樓面闊三間,進深三間四椽,歇山式建築。前檐及兩山前側柱上設大額枋,均為明清遺構。

山門位於中軸線最南端,雖與舞樓同時修建,但現存的建築卻是清代重修的。屋面覆灰筒板瓦,勾頭滴水、垂脊鸱吻,正脊有三塊黑綠琉璃,與其他琉璃顯然不同。許嘉舜說:“廟內只有這一種琉璃,非常珍貴。”

解不開的謎團

在拜殿東西兩側的廊檐之下,立有12通規格不一的石碑,另外廟內還有21通牆碑。仔細觀瞧石碑落款,不乏古代的陽城籍名人:明代大司徒、都察院副都御使、吏部左侍郎李瀚,浙江按察使楊繼宗,刑部郎中王瑄及清康熙年間都察院左副都御使兼光祿寺正卿田從典,監察御史田嘉谷等。

這些石碑內容多為記載著維修、重修的歷史及籌款記錄,是研究商湯禱雨桑林及明清時期當地風俗的寶貴資料。“廟內有石柱20根,牆碑、石碑、石刻計93通,壁畫16幅,線刻40余平方米。”這些數字,給許嘉舜帶來無窮無盡的疑惑和遐想。在他眼裡,廟中的建築、碑刻、線刻圖案、壁畫甚至每根石柱,都有段離奇的故事。

廣淵殿前廊的4根石柱,周身刻有16幅石雕線刻圖案。在東面的一個廊柱上,一幅龍頭鳳身魚尾巴的圖案令人不解,與其他廊柱上的化生童子、儒士及龍鳳花鳥圖案迥異。許嘉舜說,有人認為這是武則天的化身,“這是明代重修時一個叫李全的人捐獻的。他為什麼要設計這樣奇特的圖案呢?”

據廟內碑文記載,原來的拜殿是靠四角之石柱,四根粗大木相連,是四面無牆的無梁殿宇。清代重修時,卻無法恢復原樣。為保證安全,只好在殿頂加了一根大梁,下面又多加了兩根石柱,6根木柱。許嘉舜說,古廟宇中很少出現斷梁斷柱,而拜殿南面的舞樓大額枋,不知為何分為三截,“為何將本是整體的大額枋搞斷再續接起來,真讓人費解。”

廣淵殿的兩根金梁,為小頭直徑0.62米、長約9米的荊木大梁。廣淵殿、拜殿及舞樓共用石柱20根。在晉城境內,許多地方修建廟宇所用石柱就地取材,多為砂石柱材質,而下交湯帝廟的石柱均為青石。“這些石柱高超過3米,周粗1.67米,每根石柱重得上千斤。”許嘉舜感到疑惑:“荊木大梁、青石來源何處?這些龐然大物是如何搬運、加工、安裝?”“聽說過一座廟宇裡有兩座舞樓的嗎?”許嘉舜的話讓人摸不著頭腦。原來,除斷梁斷柱的舞樓外,現在的拜殿其實是座“舞廳”。

據晉城市博物館館長張廣善解釋:晉城現存的明清時期廟宇中,拜殿一般都建在正殿之前或緊挨正殿的位置,距離很近。下交湯帝廟拜殿居於廟宇中央,位置很尴尬,“建得有些不合情理。”張廣善從拜殿的現狀與材料的使用、位置和形制等方面考察分析後做出推斷:這座拜殿原來應當是用於祭祀、表演樂舞的“舞廳”,只不過是後來的建造者,把原來只供神看的表演場所,移到了院子的中間,直至後來演變為拜殿,於是,下交湯帝廟就出現了一高一低兩座舞樓。

推薦閱讀:

山西古代建築精華之永樂奇觀

文昌數百年古宅“九牧堂”

陝西米脂窯洞古城 千年風華雄姿猶在

紹興書聖歸隱地 華堂村

- 上一頁:許昌關帝廟的文物價值

- 下一頁:山西古代建築精華之永樂奇觀