即將消失的“瓦窯”

日期:2016/12/14 13:12:50 編輯:古代建築有哪些

燒制過程要持續20多天

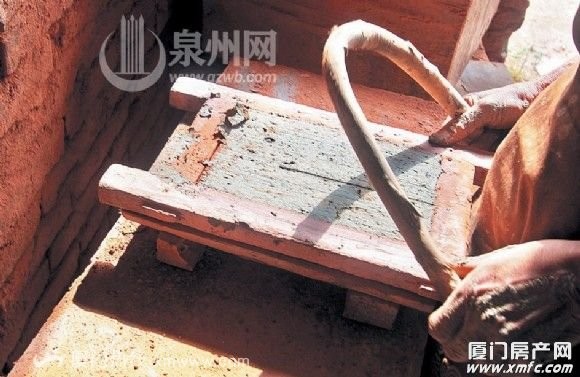

使用“小弓”和磨具制出磚的雛形

原材料要精挑細選

用大弓將泥土攪碎

“井”字框、大弓、土括……這些老式的器件,隨著瓦片、排樓磚一起,慢慢遠離人們的視線了。昨日,記者來到惠安塗寨,探訪仍保留著些傳統工具和這項沿襲幾百年乃至上千年工藝的傳統制瓦窯。

瓦窯坐落在惠東公路塗寨路段旁,主體是6米多高的窯,兩個煙囪高聳,周圍用磚頭砌成低矮的棚屋,屋頂全部由瓦片鋪就。屋前的空地上堆放著制瓦的黑土、赤土,燒窯用的木材和一摞摞燒制好的瓦片。

瓦窯的老板曾榮忠告訴記者,這個瓦窯從上一代人傳到他的手上,已經有幾十年的歷史。瓦窯主要是燒制舊式瓦片、排樓磚、清水磚,用於古建築、寺廟、古厝的修築,還有些私人買來砌自家爐灶。

今年60歲的王師傅正忙著制作排樓磚。排樓磚比普通的磚頭更平更薄,為主由海、塘、工地淤泥中的黑土制成,土要沉入水坑浸泡沉澱一天,撈出後發酵兩天才能使用。從事制磚瓦已有40余年的他,每天的工作就是將不成形的泥土壓制成形。只見他先從旁邊一堆研磨得很細的礦土粉裡抓起一把,細細地灑在制磚的模具上,這可以防止泥土黏在模具上。模具呈“井”字形,下面墊著一塊厚實的木板。然後從和好的一堆黑土裡,用“小弓”削挖出一小塊泥土放進模具中,將露出模具外的泥土削刮干淨,再將成形的磚塊從模具中倒出。這樣,一塊磚的雛形就出來了。從一團泥土到成形磚塊,每一塊需要將近1分鐘的時間,王師傅一天可以制成300多塊磚。

在室外晾干磚後,接下來是一道抹平、美化工序。71歲的陳清火師傅,干這行有55年。一張簡易長條形木桌,就是他的“工作陣地”。木桌上,曬干的磚塊整齊地排成一長列,陳師傅先用土括拍打磚塊表面,使其平整,用手摳出表面的沙子等雜質。磚塊表面經反復拍打變得平整,接著,就是填補磚塊縫隙的工作了。用大竹片在磚塊表面糊上一層和好的泥,反復刮平,補上空隙,稱為“補空”。這是為了保證燒制出來的磚塊質量。補空後的磚塊,要塗上一層紅土,此為“漆面”。塗上紅土,能有效防止磚塊分離時磚面裂開的情況,也更為美觀。修光兩遍後,用竹片在磚面漆一遍柴油,陳師傅的工作就完成了。“這樣一列是25塊磚,我這手腳速度一天能漆個四五百塊。”陳師傅說。加工後的磚塊,被一排排摞起來,放在通風處陰干。

陰干一個月左右,磚塊就可以進窯燒制了,一窯大約可燒3萬至4萬塊磚頭,燒制過程要持續20多天。據曾榮忠介紹,燒磚是個技術活,不是老師傅還真燒不出好磚。先是用小火燒制十七八天,每天燒10個鐘頭,集中在白天;然後用大火燒制八九天,日夜不間斷,溫度達到1000℃以上。燒好的磚塊,還要晾上10天,到溫度適宜時,才搬下來。

據介紹,在惠安的螺陽、塗寨、東嶺等鄉鎮,早些年,老百姓蓋的房子都是土坯房、瓦片房、排磚房,那時的瓦窯很吃香,曾榮忠的瓦窯周邊一帶,興盛時有幾十家。

“願意干的年輕人找不到了,從事這項工作的人都上了年紀。”在曾榮忠看來,現代建築都是鋼筋水泥了,瓦窯制瓦、制磚利薄又辛苦,早已成為“夕陽產業”了。

推薦閱讀:

山東德日侵華時期建築群(二)

山東德日侵華時期建築群(一)

吳氏文化及故居的學術研究

嶺南古村落——潮汕古民居

- 上一頁:晚清浙南古民居建築代表 鮑田朱正鈞宅

- 下一頁:山東德日侵華時期建築群(二)