武略昭千古 將軍鎮七方

日期:2016/12/14 12:56:57 編輯:古代建築有哪些

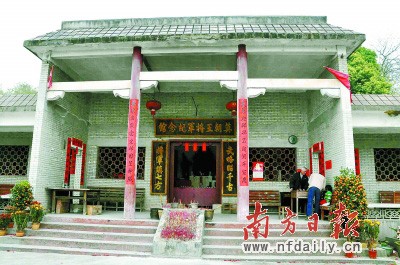

莫朝玉將軍紀念館。

羅耀輝

莫朝玉,字翠峰,宜善肖村人。秉姿穎異,博學多才。嘉靖六年,流寇為患,程山官兵不振(程山,舊邑名,即今司城)。玉奮勇倡鄉團,龍南、英梅、鲩魚嶺諸賊次第剿平。總兵官聞於朝,授武略將軍,俾捍闾裡。命甫下無疾而逝。鄉人感其功德,立廟程山,至今祀焉。

—摘自民國《廣東連山縣志·莫朝玉傳》

動蕩瑤鄉出英豪

莫朝玉,系唐大中五年(851)狀元莫宣卿的後裔。祖父安卿,生父郭顯自開建莫羅寨徙居連山司城,以承耕土地營生。明正德五年(1510)十月二十三日,莫朝玉從這個勤耕農家來到世上。

連山地處僻遠,山峻人稀,自建縣後一直較為安定,堪稱遠離社會劫波的“世外桃源”。但入明以後縣境世道大變,長期動亂不息。史載洪武十六年(1380),瑤民“倡亂”,南雄侯趙庸和申國公鄭鎮先後出兵征討;洪武二十四年(1391),廣西壯民“擾亂”連山,都指揮使花茂領兵征討;洪武二十六年(1393),瑤民唐宗祥“倡亂”,攻陷縣城,官吏被殺;天順二年(1458),壯民譚公經領眾造反,攻占程山縣治,官吏無署辦公,以致新上任的知縣孔镛只得寄居連州遙理縣務;天順五年(1461),朝廷以都督佥事為征夷將軍,統兵征討連山壯、瑤,並擄美女多人返京;天順六年,廣東布政使張瑄率重兵征討連山壯、瑤,寄居連州的知縣孔镛則領“義兵”作向導,采取剿撫並用的策略,始得恢復縣境,並移治於象山前(今太保小水城);弘治十七年(1504),壯民梁苟龍聚眾襲劫縣城,朝廷派熊繡總督兩廣軍務兼巡撫,發兵討之。

而在莫朝玉出生的正德五年(1510),旺南帶板瑤李公旺率兵攻打連州,壯民龔福全領眾在連山、連州、樂昌及湘桂邊境劫掠,官兵進剿,斬獲4000余人。然而奇怪的是,即使有當局這樣殘酷的進剿,連山的動亂還是連綿不斷,社會正常秩序很難維持。莫朝玉就在這樣一個動亂不寧的世道中出生和成長,深受其害,飽嘗苦痛,逼得他從小苦練武功,習武防身。隨著武藝的精進、閱歷的增多,他的膽識也與日俱增,最終成就了他治亂安民的輝煌一生。

治亂功彰轄四州

嘉靖六年(1521)四月,連山遭受水災,鄉民忙著搶險救災,流寇卻來搶劫財物,為害鄉闾,鬧得雞犬不寧。在鄉民思治的緊要關頭,連山“官兵不振”,無所作為。其時,年方16歲的莫朝玉挺身而出,倡導民團反擊,率領敢死壯丁首征龍南,殺其賊首黃廷光(一說亞連、亞光)、蔡亞六等;次征英梅二水嶺,擒獲賊首馮發榮、馮友貴等;又征鲩魚嶺盜寇數百,捉獲其賊首劉亞六等。在他東征西討的反擊下,縣境各方流寇悉被掃平。總兵嘉其忠勇,將其戰功申報朝廷,嘉靖皇帝欽賜莫朝玉為奮勇雲騎校尉,令其隨邑帶兵協鎮。

三年後,賀(縣)英(德)二縣邑令申奏有賊作亂,請求派兵鎮壓,朝廷遂令莫帶兵征討,旋即平定。由於莫朝玉聽命朝廷,能打硬仗,治亂功彰,故嘉靖四十年(1561),明世宗特敕封他為武略將軍,駐守連山,兼理連陽、懷、賀、英、清七屬。其時這七縣,行政上分屬連州、韶州、廣州和廣西平樂府四州府管轄,嘉靖皇帝授於莫朝玉跨州過縣的治亂權限,足見對其之倚重。

小三江立莫公殿

莫朝玉得到朝廷的封賞後,熱情造福鄉梓,他將賞銀購置一批田產,分給宜善九村十甲的百姓耕種。另據吉田鄉太陽村《韋氏家乘考》記載,莫朝玉娶了當時壯族士司陸文誕的女兒為妻,後來承襲了岳父的官職。他堅持壯、瑤和睦相處的原則,力推漢族文化在壯區傳播,以促進壯族的自身發展。同時,他又招撫沈、房、鄧、大唐、小唐等5姓瑤族,勸導他們定居墾耕於盤石(今屬連南),從而摒除其流動性和破壞性,使他們免遭追剿殺戮,得以安居樂業。由是觀之,對於鄉梓民眾而言,這位莫將軍功莫大(博客,微博)焉!

據其《墓志銘》記載,莫朝玉“享壽五十七歲,於嘉靖四十五年(1566)丙寅年十月初九酉時而卒”。其墓置於彬雅村後鳌山(今革新村後),據傳為鐵鏈懸棺吊葬,墓內埋葬物至今未破壞過。後其18代子孫又采花崗石增修墳表,使之氣勢堂皇,並在陵墓前方修建一座“武略將軍廟”,作為供奉場所。祀廟門聯為:武略昭千古,將軍鎮七方。每到大年三十,當地莫姓村民均備上三牲祭品前來陵園拜祭,場面甚為熱鬧。現陵墓已被公布為縣級文物保護單位。

莫因生前關心周邊村莊的疾苦,造福百姓,深得連山永豐、福堂一帶鄉民的擁護,故其死後,鄉人立廟祀之,當作神明供奉。每逢大旱之年,鄉民往往抬著他的塑像游村求雨。往昔程山(今司城街)建有“武略將軍廟”,小三江立有“莫公殿”,福堂圩築有其“行台”,這些祭祀建築中塑有其坐像或行像,崇拜氣氛甚濃。

- 上一頁:河南中牟建非物質文化遺產基地

- 下一頁:神秘建築 探訪古宅傳奇