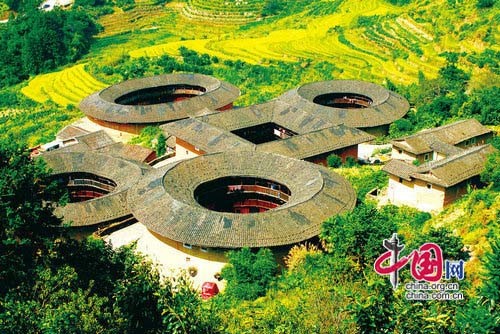

福建土樓 具有民族特點的文化遺產

日期:2016/12/14 12:31:31 編輯:古代建築有哪些

福建土樓

福建土樓是東方文明的一顆明珠。因其大多數為福建客家人所建,故又稱“客家土樓”。它以歷史悠久、種類繁多、規模宏大、結構奇巧、功能齊全、內涵豐富著稱,具有極高的歷史、藝術和科學價值,被譽為“東方古城堡”、“世界建築奇葩”,“世界上獨一無二的、神話般的山區建築模式”。

福建土樓產生於宋元,成熟於明末、清代和民國時期。世遺土樓中最古老和最年輕的圓樓均在永定初溪土樓群,直徑66米的集慶樓已屆600“高齡”,直徑31米的善慶樓則僅有30年歷史。福建土樓的形成與歷史上中原漢人幾次著名大遷徙相關。西晉永嘉年間即公元4世紀,北方戰禍頻頻,天災肆虐,當地民眾大舉南遷,拉開了千百年來中原漢人不斷舉族遷徙入閩的序幕。進入閩南的中原移民與當地居民相互融合,形成了以閩南話為特征的福佬民系;輾轉遷徙後經江西贛州進入閩西山區的中原漢人則構成福建另一支重要民系——以客家話為特征的客家民系。

福建土樓所在的閩西南山區,正是福佬與客家民系的交匯處,地勢險峻,人煙稀少,一度野獸出沒,盜匪四起。聚族而居既是根深蒂固的中原儒家傳統觀念要求,更是聚集力量、共御外敵的現實需要。福建土樓依山就勢,布局合理,吸收了中國傳統建築規劃的“風水”理念,適應聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山間狹小的平地和當地的生土、木材、鵝卵石等建築材料,是一種自成體系,具有節約、堅固、防御性強等特點,又極富美感的生土高層建築類型。這些獨一無二的山區民居建築,將源遠流長的生土夯築技術推向極致。

史料記載,一次震級測定為七級的地震使永定環極樓牆體震裂20厘米,然而它卻能自行復合。這足見土樓的堅韌。

福建土樓大多具備完善的防御功能。其外牆厚一至二米,一二層不開窗,僅有的堅固大門一關,土樓便成堅不可摧的堡壘。為防火攻,門上設有漏水漏沙裝置,緊急時樓內居民還可從地下暗道逃出。如今,土樓早已不再是堡壘,但那些完備而精致的防御設施,仍讓人們拍案驚奇。

“福建土樓的根在永定,其他地方的土樓是枝”。國家歷史文化名城專家鄭孝燮考察福建土樓後如是說。

“土樓是原始的生態型的綠色建築。”黃漢民說,土樓冬暖夏涼,就地取材,循環利用,以最原始的形態全面體現了人們今天所追求的綠色建築的“最新理念與最高境界”,“建造新一代綠色土樓,應該引起高度重視。”

聚族而居的福建土樓是個豐富多彩的小社會。永定承啟樓擁有384個房間,最多時曾住過800多人。“土樓對建設和諧社會最有用。”徐松生說,住在土樓裡,有事情大家會互相幫忙,鄰裡和睦。“孩子孝不孝,會有口碑,好的學習,壞的批評,起到教育約束的作用。”

厚重的福建土樓,承載著厚重的傳統文化。發人深省的楹聯匾額,與樓共存的私塾學堂,教化育人的壁畫彩繪,無不激蕩著歷朝歷代土樓人家“修身齊家”的理想和“止於至善”的追求。位於永定洪坑土樓群的振成樓有副名聯備受稱道:振作哪有閒時,少時壯時老年時,時時須努力;成名原非易事,家事國事天下事,事事要關心。

2010年2月13日即農歷大年三十下午,時任中共中央總書記胡錦濤來到已列入《世界遺產名錄》的永定客家土樓,親切看望了居住在土樓內的客家鄉親,代表黨中央向大家致以節日的問候和新春的祝福。

新春來臨,永定客家土樓春意盎然、生機勃發,到處洋溢著喜慶祥和的氣氛。胡總書記冒雨來到永定縣洪坑村的振成樓,該樓按《易經》八卦原理設計,以富麗堂皇、中西合璧、內部空間設計精致多變著稱,被稱為“土樓王子”。樓主阿耕向胡總書記介紹了振成樓的客家文化內涵,胡總書記對客家土樓產生了濃厚的興趣,邊走邊問,不時點著頭。當阿耕指著祖堂的楹聯‘振乃家聲好就孝弟一邊做去,成些事業端從勤儉二字得來’,介紹起客家土樓很好地傳承了‘尊老愛幼,勤儉持家’等中華民族傳統美德時,胡總書記語重心長地說:“一定要好好保護祖先留下的文化遺產,把客家土樓傳統文化發揚光大。”考察完承啟樓後,胡總書記盛贊“客家土樓是中華文化瑰寶,是大家庭、小社會和諧相處的典范”,希望“一定把祖先留下的這份珍貴遺產守護好、傳承好、運用好”。

振成樓有副名聯備受稱道:振作哪有閒時,少時壯時老年時,時時須努力;成名原非易事,家事國事天下事,事事要關心。

- 上一頁:北方園林之鐵山園

- 下一頁:泰山—世界文化與自然雙重遺產