佛光寺

日期:2016/12/14 12:47:44 編輯:古代建築有哪些

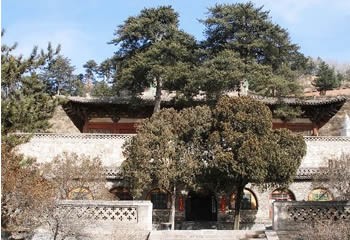

光寺在山西五台縣城東北32公裡佛光山腰。寺因勢建造,坐東向西,三面環山,唯西向低下而疏豁開朗。寺區松柏蒼翠,殿閣巍峨,環境清幽。寺內建築高低錯落,主從有致。創建於北魏孝文帝時期(471─499),隋、唐寺況興盛。原有方要建築彌勒大閣,寬七間,高約32米。唐武宗於會昌五年(公元845年)禁止佛教,寺宇被毀,宣宗繼位後復佛法,至大中十一年(857年)重建。現存六角形祖師塔,形制古樸,是北魏遺物。山腰的東大殿,雄偉壯麗,為唐代所建,前院文殊殿為金代建築。其余山門(即天王殿),伽藍殿,萬善堂,香風花雨樓及廂房,窯洞等建築,皆明,清重樓,是我國古建築中的傑作在中國乃至世界建築史上都有重要地位。寺內還有唐代塑像,壁畫,石幢,墓塔,漢白玉雕像等。石幢兩座,平面八角形,一在東大殿前,唐大中十一年前造;一在前院當中,唐乾符四年(877年)造。唐代是我國佛教發展發極盛時期,佛光寺的文物是我國唐代佛教藝術的精華。

最值得一提的是佛光寺東大殿。留存至今的唐代木結構建築也是中國最早的木構殿堂只有兩座,佛光寺東大殿是其中一座,建於大中十一年(857)。東大殿在寺的最後即最東的高地上,高出前部地面十二三米。大殿為中型殿堂,面闊七間,通長34米;進深四間,17.66米;殿內有一圈內柱,後部設“扇面牆”,三面包圍著佛壇,壇上有唐代雕塑。屋頂為單檐庑殿,屋坡舒緩大度,檐下有雄大而疏朗的斗拱,簡潔明朗,體現出一種雍容莊重,氣度不凡,健康爽朗的格調,展示了大唐建築的藝術風采。大殿的空間構成也很有特點。一圈內柱把全殿分為“內槽”和“外槽”兩部分,內槽空間較高較大,加上扇面牆和佛壇,更突出了它的重要性;外槽較低較窄,是內槽的襯托。但外槽和內槽的細部處理手法一致,一氣呵成,有很強的整體感和秩序感。雄壯的梁架和天花的密集方格形成粗細和重量感的對比。佛光寺大殿也很重視建築與雕塑的默契。佛壇面闊五間,與建築相應,塑像也分為五組。塑像的高度和體量都經過精密設計,使其與空間相應,不致壅塞和空曠,同時也考慮了瞻禮者的合宜視線。