世界文化遺產——玉門關

日期:2016/12/14 12:31:08 編輯:古代建築有哪些

世界文化遺產——玉門關

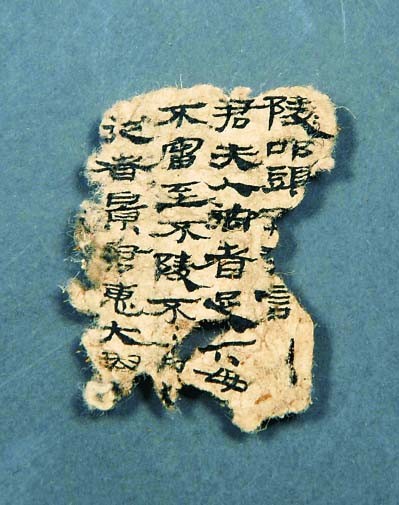

河倉城自漢代到魏晉一直是長城邊防儲備糧秣的重要軍需倉庫,是古代中國西北長城邊防至今存留下來古老的、規模較大的、罕見的軍需倉庫。

說起玉門關,大家馬上會想到一首脍炙人口的唐詩,這就是王之渙的《涼州詞》:“黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關。”詩中那悲壯蒼涼的情感,引發人們對這座古老關塞的向往。玉門關,俗稱小方盤城,位於敦煌市西北90公裡處。相傳西漢時西域和田的美玉,經此關口進入中原,因此而得名。玉門關也省稱“玉關”。

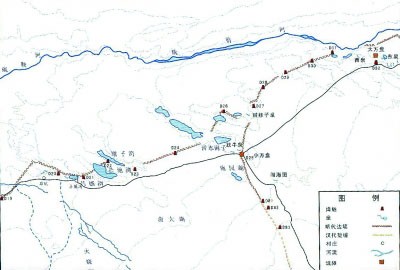

玉門關遺址是公元前2世紀-公元3世紀漢帝國設立在河西走廊地區西端最重要的關隘遺存,距今已有2千多年的歷史。作為絲綢之路上至今保存最好、類型最完整、規模足夠大的關隘遺存,其見證了漢代大型交通保障體系中的交通管理制度、烽燧制度與長城防御制度,及其對絲綢之路長距離交通和交流的保障。遺址以小方盤城遺址為中心呈線性分布,各類型遺存包括:2座城址、20座烽燧和17段長城邊牆遺址。

玉門關遺址保存了見證漢代交通與防御保障體系的整體格局;保存了遺址的歷史環境與地貌特征,包括戈壁、荒漠濕地湖灘、河流泉水等環境要素;保存了各種類型遺存要素的格局、方位、規模、材料等特征,真實地傳遞著漢代邊疆防御、屯田戍邊、交通要隘、中西文化交流等歷史信息。

玉門關遺址各功能類型的遺存代表了障城、糧倉、關隘、長城、烽燧、積薪等豐富的設施類型,承載了居住、屯田、資源供給、候望御敵、烽煙傳信等歷史功能,集中體現了漢長城防御體系下傳烽系統、屯兵系統、驿傳交通系統與軍需屯田系統的功能綜合,為漢代交通與防御制度對人類開展長距離交通和交流的支撐提供特殊的見證。

2014年6月22日,在卡塔爾多哈召開的聯合國教科文組織第38屆世界遺產委員會會議上,玉門關遺址作為中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國聯合申遺的“絲綢之路:長安-天山廊道的路網”中的一處遺址點成功列入《世界遺產名錄》。

- 上一頁:世界遺產-紅色石城阿克雅達斯

- 下一頁:木蘭陂成功列入首批世界灌溉工程遺產