甘肅天水市吳砦野鶴山古建遺址揭秘

日期:2016/12/14 11:53:03 編輯:中國古代建築吳砦野鶴山,亦叫做老鶴山,位於甘肅省天水市麥積區東境的吳砦古城以南,屬於西秦嶺余脈山峰,海拔在1700米左右。山峰周邊有吳砦、闫西及秦嶺等村落,植被覆蓋良好,氣候怡人,孤峰突起,景色秀麗,通向山頂的林蔭小路盤錯交織,距山下有十多裡路途,地理位置相對隱蔽。

幾年前就曾聽聞,吳砦野鶴山古時有廟宇,直至解放前後的十年之間,野鶴山上還是香火旺盛,信眾甚多。然而,在上世紀中葉後期,由於一場山火的發生,致使野鶴山廟宇主體建築,即鄉民所說“大殿”,被燒毀殆盡,成為一片灰燼。此後,野鶴山上逐漸荒涼了起來,信眾們曾經祈福的香火青煙,被深山之中的濕氣雲霧所替代,干淨的院落雜草叢生,精致的建築椽朽牆塌,悠揚的鐘聲遂成故音。

出於對傳統文化的一點熱愛和關注,筆者曾多方尋找有關老鶴山上的一些說法,想盡可能還原曾經的一方古剎樣貌。但歷史的車轍早已被風雨清洗無痕,就連曾經去過老鶴山,見過老鶴山最後舊貌的年輕人們,也都經不住歲月的煎熬,都已年過古稀,有的甚至已經駕鶴而去了。

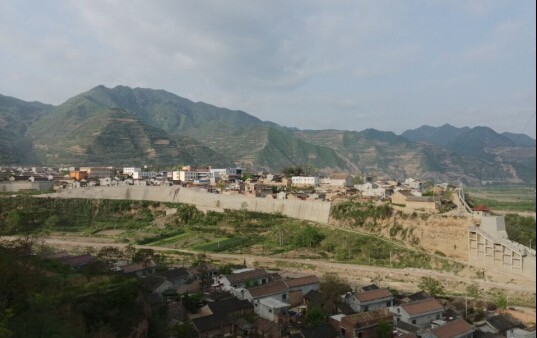

渭水北岸遠眺吳砦城及野鶴山

渭水北岸遠眺吳砦城及野鶴山

那吳砦老鶴山古建究竟是佛家廟宇遺跡,還是道家台觀遺址呢?根據筆者早些年在吳砦本地所見一些文物史料判斷,野鶴山古建當為佛家廟宇遺跡,因為吳砦本地多戶人家,至今還有保存較為完好的佛家經書、佛手印等典籍。難能可貴的是,我的一位鄉友,原麥積區檔案局王世宏先生,於2014年末給了我一份有關野鶴山的資料,即《吳砦野鶴山釋氏臨濟派宗譜》。得此資料,欣喜之余,我趕忙就資料內容請教了我的大學老師,黑龍江省雞西市佛教協會秘書長張忠仁先生,張老師告訴我,這是一份佛教徒入教宗譜,類似於現在的員工檔案。手頭僅有的資料,給了我極大地耐心和信心,也給了我一個探索方向。

佛道香火旺在繁華地畔

吳砦古城在歷史上曾是東西通長安蘭州,南下漢中的戰略要地,史稱三岔;亦因南宋抗金將領吳階兄弟在此安營扎寨,抵抗金人南犯而得名吳砦。明代時期,天水境內設七大驿站,三岔就是其一。而吳砦在清朝乾隆年間,又被設置為三岔廳,作為秦州直隸州的分州,即三岔分州,行政長官由秦州州判兼任,其行政級別要比一般的州低、比一般縣略高,三岔廳了存在百余年時間,直至民國時期才廢止縣級建制。同時,吳砦所在南部村落,最早亦因吳砦城南野鶴山而得名鶴峰,後訛傳轉音為合豐;天水民間教育家、吳砦籍人士成九齡的字號也是“鶴峰”。

吳砦,既是戰爭時代的戰略支撐點,亦是和平時期的經濟物流集散點。絲綢之路開辟前,秦文公曾率眾於西犬丘策馬奔馳,經吳砦城下的秦嶺河邊飲馬休整,在此奮力一騰,走向了大關中,終帶領大秦帝國的勇士建立了不朽的豐功偉業。絲綢之路開辟後,東西方文明在此穿梭而過,使得渭水峽道成為僅次於關隴道的黃金通道。而茶馬古道更是凸顯出來吳砦的交通樞紐位置,經漢中、鳳翔到吳砦,經吳砦秦嶺小溝南繞行至黨川、利橋,再經麥積山東柯河谷、街亭而到秦州城,或沿渭水峽道至秦州城,吳砦在這個歷史時期所扮演角色不言而喻。

野鶴山磨神殿

野鶴山磨神殿

歷史上的吳砦古城,曾是十分繁華,僅從清代乾隆時期的三岔廳衙就可看出個一二。據《秦州直立州新志》卷之二,地理建置附記:三岔廳城東面長一百四丈、高二丈四尺,門一,上有樓,南面長一百四丈,高一丈八尺,門一,上有樓,西乏一百四丈,高二丈二尺;北面長五十丈,高二丈。如果沒有十分重要的經濟和政治軍事作用,就不會有如此高大上的衙署,而這一切全靠人口這個基礎支撐。由此可見,吳砦繁華盡顯於此。

那麼,如此一座繁華重要的城池旁邊,不應該有一座香火旺盛的宗教場所嗎?吳砦城下磨灣,有與天水玉泉觀、寶雞金台觀齊名的西域三大道觀之一,即春台觀;城內有水陸寺、城隍廟、火星廟、娘娘廟、八卦亭、藥王洞及雷神殿等,但縱觀全國各處繁華城池在古代社會的體例,貌似除春台觀可以一提之外,其余的當為城池建設的配套設計。春台觀為道家場所,那野鶴山古建是佛家的可能性就大了,加上王世宏先生所提供資料,筆者更加確信野鶴山為佛家廟宇遺址了。但是,這僅僅是筆者個人的推測,並沒有來自野鶴山的實物證據或相關親歷者的訴說。

揭秘野鶴山古建廟宇

2015年4月下旬的一個周末,我們幾個鄉友相約前往吳砦,去登野鶴山,尋訪隱藏在大山深處的神秘廟宇。我們一行從山下公路起步,一路徒步行走兩個多小時,蜿蜒行進在農路、山路、林蔭道、叢林道等不同的路途中。在臨近中午時分,我們首先到了磨針殿。

磨針殿,就是鄉民們所稱的磨神殿。一到這裡,我似乎有所發現,磨神殿,磨針殿,這不就是“鐵棒磨繡針”典故所描述故事麼,莫非野鶴山上曾經是道家活動場所?帶著各種疑惑,我繼續行進著。磨針殿是一座單獨的廟宇,在通向野鶴山廟宇主體院落的前頭,如今早已坍塌有半,但房梁還在,主體結構還存;磨神殿建築結構為土木大磚結構,牆體雖為土坯,但均被大條形方磚所裹,具有冬暖夏涼的特殊功效;而裹在土坯牆體外的大條形方磚縫隙,均有石灰填抹加固;其牆體內面,均為黃土泥漿粉刷整平,光滑細膩;房梁木椽及梁木,應為為本地所產木料,具體為那種木材,由於房梁較高,不可觸及,就無法辨識了。

在這裡還有一個小插曲,由於筆者對探訪野鶴山的興趣較為濃厚,心情激動,是第一個到達梁頂進入磨神殿的。當筆者正在坍塌的殿內試圖尋找有關信息時,忽一抬頭,房梁上一條小蟒蛇竟在頭頂活動,看見多年未見到的人類,這條蟒蛇或許亦過於激動興奮,在房梁上來回轉了幾個來回,方才鑽到房梁縫隙裡去。同行者都說,這是磨神顯靈了。磨神顯靈雖是迷信說法,但對於幾十年未見人煙的野鶴山,乃至野鶴山廟宇來說,幾十年後的今天,這麼多山下人士到訪,豈不是一個歷史時刻,就算是有磨神存在,他也應該出來表示一下。這點小插曲,無疑給我們的這次行程帶來了更加難忘而有趣的經歷。

在磨神殿前方,還有一座小廟,觀其形制大小,當為普通山神廟,現已完全坍塌倒下,房椽瓦礫蓋在地上,三面牆根倒還存在。

在看完磨神殿之後,我們繼續行進,到了神仙橋。神仙橋如今並非現實生活中的橋,而是幾道山灣形成的三處倒弧形,抽象的去看,形似倒著的拱橋,也許只有這樣的橋,才配得上神仙去行走,也才稱得上是神仙橋。但事實上,最早的神仙橋確實是真正的橋。據吳砦籍鄉友介紹,神仙橋其實是人工把梁豁築起來的土橋,共三座,後盡塌毀,今已無存。而走過神仙橋,體驗一番神仙的感覺後,我們繼續沿山梁行進,去尋找曾經的“大殿”。

在這裡,我們前後共發現三處建築遺址,但均已倒塌,無跡可尋,也不知道那處是大殿所在。這些不知名的建築遺跡,占地面積及房體形制均較大,是野鶴山古建主體建築聚集場所無疑。在一處建築倒塌廢墟邊,我們發現了一處石碑,高在一米左右,寬在五十公分左右,厚在十公分左右,石碑左上角有缺損,石碑整個上額部分與石碑整體已經斷裂開來,石碑正面已經長滿苔藓,字跡難辨。在經過我們費心清洗之後,碑文基本漸漸清晰可讀。

野鶴山清代石碑

野鶴山清代石碑

由於石碑左上角已經缺損不全,石碑所刻落款年代無法得知,但基本內容整體完好可識,石碑起文曰:建修野鶴山廟宇碑文記。

關於野鶴山所在位置及傳說由來的記載:三岔鎮有野鶴山者,相傳為老河龍王出世之處,其山頂側地有靈湫焉,每值歲旱普濟蒼生,從古以來,聲名洋溢,有求必應,常不其與,遠近敬信,黎庶所共聞也。

關於野鶴山廟宇建立時間的記載:其舊日所建廟宇,如:真武宮、老河廟、磨針殿,後覆重建,ΔΔΔ年Δ幸完固,今惟玉皇寶殿傾坯,靈宮殿遠在半坡,亦塌損。我等不忍坐視,因於道光十年,同會眾急為修理,竟Δ數旬而。

關於野鶴山廟宇建築規模的記載:玉皇殿規模,ΔΔΔ(多字缺損)靈官殿移建頂後,而眾益踴躍,擴建七聖母廟一座,黑虎玄壇殿殿一間,Δ門牌坊一座,道房八間,Δ山高風,將今所建修ΔΔ(略)。

其余為參與重修野鶴山廟宇的工匠、畫匠及其他眾人姓名、時間落款,時間落款為:ΔΔΔΔ(多字缺損)年歲次乙未春正月敬立。

根據《修建野鶴山廟宇碑文記》可知:

一、野鶴山本叫老鶴山,地理位置為山頂側地,因老河龍王在旱歲普濟眾生的傳說而來。

二、其建築規模較大,有山門牌坊、道房、玉皇殿、磨針殿、七聖母殿等。

三、碑文所記老鶴山廟宇是清道光十年修建,即1830年在原來坍圮基礎上修建而來,其首次建設時間,即“舊日”無從考出。

四、參與修建野鶴山廟宇的各類匠人數十人之多,且附近鄉民紛紛參與,可見民眾踴躍之度。

五、老鶴山所用磚瓦石材白灰等建材,在山上是無法生產的,應是從山下而來。而山頂距山下足足十二裡路,且都是陡坡山路,崎岖難行,可見建廟時的難易程度。

六、從石碑落款時間,即:“ΔΔΔΔ(多字缺損)年歲Δ乙未春正月敬立”來看,乙未年春應該是1835年,即最早是道光十五年所立石碑;而最晚應該是1895年,即光緒二十一年所立。也就是說,老鶴山廟宇重修可能是在道光十五年或光緒二十一年,這兩個年份中的之一。因石碑左上角損壞缺失,故而無法判斷。

如此而知,野鶴山廟宇遺址應該是在道光十年之前就有存在。在之前,由於鄉民信眾出於感念老河龍王在旱年歲月普濟蒼生的大德善舉,無心忍看老鶴山廟宇坍圮盡毀的現狀,於道光十年,即1830年,由鄉民領袖率眾集物力、人力續建而成。同時,從《修建野鶴山廟宇碑文記》中可以得知,老鶴山廟宇建築有玉皇寶殿等道教神仙居所,即老鶴山廟宇當為道家活動場所,而非佛家廟宇無疑。

老河龍王普濟蒼生的傳說

從《修建野鶴山廟宇碑文記》中,我們得知,老鶴山廟宇因老河龍王普濟蒼生的傳說而來,但老河龍王是如何普濟蒼生,又是如何在老鶴山有了居家場所呢?帶著這個疑問,我們在下山後,請教了吳砦民間道學傳承人、傳統文化研究者王三雄先生。

王三雄先生介紹說,當地人稱野鶴山為老河山,因其傳說當時天遇大旱,有人面獸身者出來自告奮勇稱其能讓天下雨。三岔廳老爺頓時在太陽高照的晴天立起了香案,而且也准備了火藥,對這位“神”說,其如能在一柱香功夫要來雨,可上報朝庭加封神靈,如香燃盡,其可用香引燃火藥自焚。當香快要燃盡時,在現在的野鶴山位置,升起笸籃那麼大的雲彩,向吳砦古城而來,到達古城上空,頓時大雨傾盆,立時澆滅了香案,大雨緩解了旱情,老爺立時向上申報,要封此“神”為真正的神,可上報晚了一步,最後沒有皇帝的正式封神,百姓就在如今的野鶴山為此神建起了廟宇,就是老河龍王廟。

如此看來,老河龍王是為百姓做了好事,而未得到朝廷應有嘉許,這倒有點“李廣難封”的憾味兒。從民間說法來看,此傳說應形成在清朝,因為故事中有三岔廳老爺一說。這麼一來,筆者分析,老河龍王普濟蒼生的傳說由來,或許是“還願”而來。

在秦隴之間,百姓常有對神許願的習俗,許願成功,願望實現後,就會給神還願。如此一來,我們可以發揮想象:在幾百年前的一個月份,渭河峽谷兩岸,滴雨未下,田禾枯萎,顆粒不收,鄉民生活無以為繼。一位花甲老人作為一地鄉民領袖,就對野鶴山上的一座破舊龍王廟的神靈許願,如能普降甘霖,救我百姓,我願重修廟宇,為你一方小神重塑金身。神仙顯靈,遂了老人的夙願,下了一場救命的及時雨,救了一方百姓。老河龍王在下完雨後,對花甲老人說,我為爾等普降甘霖,既是我的慈悲善舉,更是玉皇大帝的旨意,爾等要虔誠還願,方能保永世風調雨順。

為了還願,這位花甲老人率眾修建了老鶴山廟宇,並按照龍王所屬道家儀軌,設計建造了配套的宮殿設施,老河龍王廟位列其一。

然,這僅是從神話傳說角度的演繹,縱觀老鶴山地理位置、廟宇建築規模,這裡或許還有另一個故事。

吳砦古城在在渭水峽谷東進西出,南下北上的交匯位置,絲綢之路、茶馬古道,都從這裡經過。古往今來,凡是交通要道,匪患常常不絕,吳砦古城也不例外。乾隆設立三岔廳,長官具有生殺大權,有駐軍設防在吳砦、利橋一帶,很大作用就是震懾匪患,保障交通物流的安全。吳砦古城的輝煌歷史,亦是因匪患的猖獗,被其肆虐燒殺搶掠而一把火燒盡無遺。

依稀可見當年大火焚殿的痕跡。

依稀可見當年大火焚殿的痕跡。

老鶴山地處吳砦城外南部秦嶺深山之中,進山道路曲折艱難,林木茂盛,隱蔽難覓,對附近土匪強盜老說,可謂是山高路遠,很難找到,縱是聽聞找到,也不會肆意妄。因此,老鶴山廟宇很可能是當時百姓逃避土匪強盜搶掠殺害的避難場所。久經時日,窮人來避難,地主富人也來避難,一座小廟,積了無盡善舉大德,富人出錢,窮人出力,野鶴山廟宇初具規模,聲名漸揚,百姓代代相傳,老鶴山廟宇神靈威顯四方,被世人所傳頌,香火漸漸旺了起來,終有當時的規模。

站在老鶴山頂梁處的空地上,遠眺大秦嶺深處的山峰,或是孤峰,拔地而起,或是群峰,連綿起伏。在一片綠色的世界裡,這些山峰好似巨人,又像偉人,更像一個個深埋於老鶴山的老祖先。他們或站立凝視著吳砦古城的今天,或回味著吳砦古城的過去,或思索著吳砦古城的未來,他們一直在關注著,從未遠離吳砦古城,更未離開老鶴山。

一座老鶴山,一段傳說,一座古城畔,一座廟宇。千百年來,吳砦古城輝煌無盡,數百年來,老鶴山上鐘聲不絕。老鶴山廟宇在歷史長河中,由香火鼎盛的時刻,走向了廟塌殿坯的荒廢,歷史長河無限長。

在沉睡了幾十年後,我們一行老鶴山下的子孫,在不知不覺之中造訪了我們祖先曾經虔誠守護過的老鶴山,眼前的殘垣斷壁,一片廢墟,還有那殘缺的石碑,甚至那條在磨神殿梁頂的青蛇,似乎都在昭示著我們這些人,歷史不能忘記,曾經的苦難不能忘記,祖先的功績不能忘記,老鶴山的傳說不能忘記,老鶴山古建廟宇的今天更不能忘記。不能忘記,就要珍惜來之不易的生活,只有珍惜,才能將應該記住的歷史永存下來。