西藏自治區文物事業發展50年

日期:2016/12/14 11:20:34 編輯:中國古代建築

西藏自治區成立50年來,在黨中央、國務院的親切關懷和自治區黨委、政府的堅強領導下,在國家文物局和兄弟省市文物部門的大力支持和無私援助下,西藏文物事業從無到有、從小到大,取得了長足進步,部分領域具有一定規模和影響,為推進西藏長治久安和經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。

西藏自治區文物資源豐富,文物風格獨特。在不可移動文物資源方面,全區調查登記各類文物點4277處,其中列入各級文物保護單位的1424處(國家級55處、自治區級391處、縣區級978處)。西藏有世界文化遺產1處3個點(布達拉宮及其擴展項目大昭寺、羅布林卡),國家歷史文化名城3座(拉薩市、日喀則市、江孜縣),中國歷史文化名鎮2個(乃東縣昌珠鎮、薩迦縣薩迦鎮),中國歷史文化名村3個(吉隆縣幫興村、工布江達縣錯高村、尼木縣吞巴鄉吞達村),中國傳統村落11個。在可移動文物資源方面,全區現有國有博物館3座(西藏博物館、日喀則博物館、牦牛博物館),民辦博物館2座(群覺古代兵器博物館、尼木縣藏香博物館)。目前正在建設的國有博物館3座(阿裡博物館、那曲博物館、林芝博物館),正在布展的博物館2座(山南博物館、昌都博物館)。全區現有館藏文物40余萬件,涉及唐卡、絲織品、皮毛制品、古籍文獻、壁畫、銅造像等不同類別材質,其中一級文物1346件,二級文物16389件,三級文物26091件。

一、文物保護管理機構日益健全

1959年6月,中共西藏工作委員會發布《關於加強文物檔案工作的決定》,成立“中共西藏工委文物古跡、文件檔案管理委員會”,下設文物管理小組,正式將文物保護工作納入政府管理軌道。1964年,在文物管理小組的基礎上成立了西藏文物管理委員會(簡稱“文管會”),統管全區文物保護管理工作,辦公地點設在羅布林卡,為加快發展西藏文物事業提供了機構保障。文管會下設布達拉宮管理科。1985年,自治區批准在文管會屬下成立西藏自治區文物總店;1989年,又批准在文管會屬下成立西藏布達拉宮管理處。1996年,西藏自治區文物管理局(副廳級)正式批准成立,負責全區文物保護管理工作,文管會隨之撤銷。同時,羅布林卡管理處、西藏博物館批准成立,作為自治區文物局下屬的正處級管理機構。2001年、2005年西藏文物鑒定中心和西藏文物保護研究所相繼成立。2015年6月,西藏自治區黨委組織部批准成立中共西藏自治區文物局黨組,6月底經區黨委常委會研究決定,為區文物局高配正廳級黨組書記、局長,從區文化廳脫離並相對獨立。

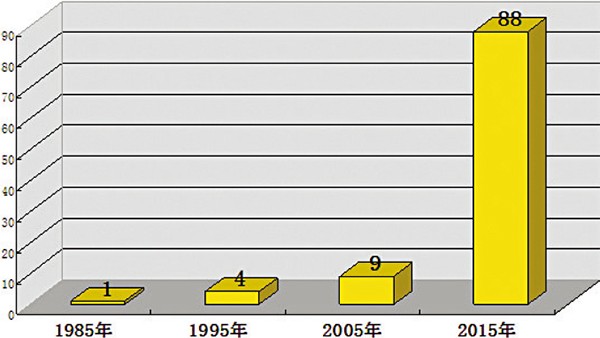

與此同時,西藏自治區基層文博機構建設不斷加強,區直文博事業單位布達拉宮管理處、羅布林卡管理處、西藏博物館3個單位相繼成立黨委,配備了專職書記。拉薩市、山南地區、林芝市成立合署辦公的正處級文物局,日喀則市、昌都市、那曲地區和阿裡地區成立文化局管理的副處級文物局。全區74個縣(區)相繼成立了合署辦公的科級文物局。截至目前,全區共有文物保護管理機構88個,其中各級文物管理機構82個、博物館3個、文物科研機構1個、文物總店1個、文物鑒定機構1個。

二、文博隊伍不斷壯大

黨中央、國務院和自治區黨委、政府十分重視西藏文物人才的培養,加強文博干部職業道德和業務素質教育,提高思想政治、職業道德水平和業務工作能力,努力推進文物系統干部隊伍的年輕化、知識化、專業化建設,著力建設一支高素質的文物人才隊伍。特別是“九五”以來,中央確定了文物人才培養方式和目標,通過定向培養、委托培養、在職培養等多種方式,培養了大量文物管理型、專業型和技能型人才,使西藏文物隊伍發生了質和量的變化。目前,西藏共有從事文物工作的人員438名(藏族占85%),其中專業技術人員130人(獲得文博副研究員以上的17人,文博館員42人,文博助理館員71人),占總人數的30%,初步形成了以藏族干部為主、門類較全、素質較高的文物干部隊伍。1988~1992年,西藏在四川大學第一批定向培養了30名文物專業人員;2001~2005年,區文物局委托西藏民族學院定向培養了34名文博專業學生。國家文物局加大西藏文博干部隊伍培訓力度,先後舉辦了“全國重點文物單位記錄檔案培訓班”“民族文物鑒定研討班”“藏族文物鑒定建檔培訓班”“全區文物專業知識培訓班”“全區重要歷史和革命文物調查保護工作培訓班”“全區貝葉經保護工作培訓班”“全區文物法規知識培訓班”“《西藏自治區文物保護條例》暨文物法規培訓班”“西藏文博干部培訓班”“西藏自治區文物保護工程培訓班”“西藏文博干部業務知識培訓班”“西藏壁畫保護修復技術人員培訓班”“西藏文物進出境鑒定審核培訓班”“西藏文博干部培訓班”“文物安全與執法培訓班(西藏片區)”“全區可移動文物普查信息登錄平台軟件培訓班”。2011~2015年,國家文物局舉辦全國縣級文物行政部門負責人培訓班,為西藏培訓基層文博干部60余人。2009年,國家文物局支持西北大學文博學院(現為文化遺產學院)掛牌成立了“西藏文博培訓基地”,更加有力地促進了西藏全區文博人才的培訓工作。同時,通過不定期邀請專家進藏,對古建維修、保護設計、展覽陳列設計、科技保護、考古調查、勘察設計等專業人員進行實踐鍛煉,極大提高了在職人員的業務素質和專業水平。

三、文物資源調查深入推進

在陝西、湖南、四川等省文物部門和高等院校的支援下,西藏自治區文物管理委員會從1984到1992年歷時九年組織開展了西藏全境地上、地下文物的普查工作,共發現83處石器時代遺存、407處古建築遺址、135處古墓葬、8處植物生物化石點和44處石刻石碑,調查登記各類文物點2300多處,基本掌握了西藏境內各類文物、古跡以及重要考古遺址的分布狀況。2000年以來,西藏自治區文物局又組織力量對山南、林芝、日喀則、拉薩等地市進行了重點復查與補查,為完成《中國文物地圖集·西藏自治區分冊》獲取了充分的基礎資料。2003年,西藏自治區對青藏鐵路西藏段沿線開展了文物調查工作,共調查發現文物點36處,發掘面積3500余平方米,出土古代遺物3800余件。根據國務院統一部署,西藏自治區2007年啟動了第三次全國文物普查,截至2015年初,已完成全區74個縣692個鄉鎮的文物調查工作,調查面積117.6萬平方公裡,調查區域覆蓋率達98%,共登錄不可移動文物點4277處,其中古遺址1379處,古墓葬516處,古建築1543處,石窟寺及石刻587處,近現代史跡與代表性建築242處,其他10處;新發現文物點3012處,復查文物點1262處。

2012年,第一次全國可移動文物普查工作全面啟動,西藏自治區成立普查工作領導機構和辦事機構,落實普查經費,從區直文博單位挑選40名業務骨干組建普查文物認定專家庫,制定文物認定、命名、測量等統一標准,編印了《西藏自治區第一次全國可移動文物普查文物登錄標准》《西藏自治區可移動文物普查工作手冊及宣傳資料匯編》《藏傳佛教名號譯名規范》等普查書目。同時,認真落實各部門各單位“各司其職、各負其責”的普查工作原則,與自治區黨委統戰部、民宗委、宗教辦聯合下發《關於積極做好全區寺廟第一次全國可移動文物普查的通知》,確保各部門齊心協力做好普查工作。組織專家赴拉薩、山南、日喀則等地市開展第一次全國可移動文物普查培訓和業務指導,完成了1295處國有文物收藏單位統計調查工作,采集數據60259件。在2014年國家文物局召開的第一次全國可移動文物普查主任會上,西藏自治區由於普查工作扎實、工作方法有效、經費落實基本到位,特別是在推進宗教場所文物普查工作等方面值得學習借鑒,作為可移動文物普查5個先進地區之一在大會上作了交流發言。截至2015年8月31日,西藏自治區已有397家單位在全國可移動文物信息登錄平台上進行文物信息采集、審核工作,平台申報藏品80366件/套,各單位報送文物信息48891件/套(實際數量為55852件),珍貴文物26026件/套(實際數量27880件),完成報送進度60.84%。近年來,西藏自治區還組織開展了貝葉經調查保護工作,完成全區貝葉經調查、整理、登錄、編目工作,西藏各級文物保護單位收藏的大量古籍文獻得到了妥善保護和管理,布達拉宮、羅布林卡和西藏博物館共收藏4萬余部古籍文獻,其中34部已列入國家珍貴古籍目錄。

四、文物保護維修工作不斷強化

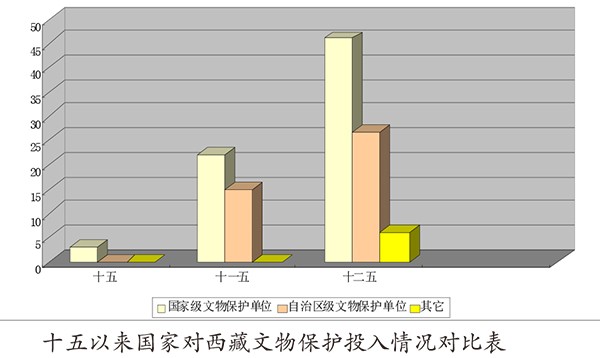

新中國成立後,中央高度重視西藏文物保護工作。1951年簽署的《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放辦法的協議》明確規定:“尊重西藏人民的宗教信仰和風俗習慣,保護喇嘛廟。”毛澤東同志曾多次強調:“西藏有許多不同於內地的特殊性,有獨特的文化傳統和宗教信仰,切實要保護寺院和文物古跡。”這些就像一盞明燈為西藏文物保護工作指明了方向。黨中央歷來高度重視西藏文物保護工作,投入大量人力物力財力,累計安排資金22億多元,對西藏的文物進行維修保護,特別是“十二五”以來,中央財政累計安排西藏自治區文物保護資金11.25億元。

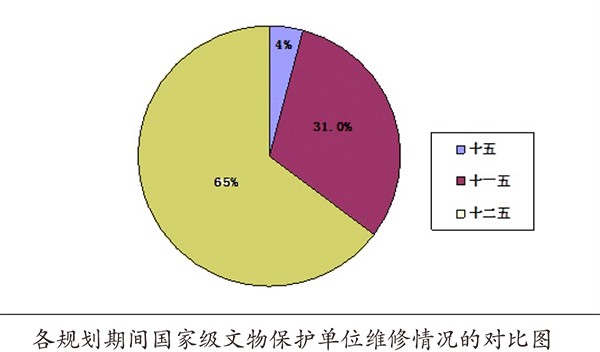

在國家相關部委的支持下,國家文物局將西藏文物保護列為重點工作,在專業技術以及政策、資金等方面給予了大力支持,組織實施了一系列重點文物搶救、保護工程。2002年開始實施布達拉宮、羅布林卡、薩迦寺等西藏三大重點文物保護維修工程,項目總投資3.8億元;繼西藏三大重點文物保護維修工程之後,國家有計劃、有步驟地開展了西藏“十一五”重點文物保護工程,對包括大昭寺、小昭寺等在內的共22個項目重點文物保護單位開展維修保護工作,項目投資總計約5.7億元。目前正在實施的西藏“十二五”重點文物保護工程項目投資總計約10.09億元,截至目前已經下達7.58億元資金,已經完成投資4.584億元。這些重點工程實施過程中,文物部門與地方政府認真貫徹“不改變原狀”的文物維修原則,精心施工,確保質量,在雪域高原上克服了各種難以想象的困難,艱苦奮斗,無私奉獻,出色完成了工程任務,有效改善了西藏地區文物保護狀況和文物周邊環境,使得西藏文物建築風貌的真實性、完整性得以保存和延續。

同時,西藏自治區也加大工作力度。“十一五”以來,自治區財政安排資金2.2億多元,實施了日吾其金塔等47處全區搶救性保護維修工程。“十一五”期間,通過認真調查考證,挖掘歷史資料,按照《自治區重要歷史和革命文物調查保護工作領導小組第一次會議紀要》的要求,本著“普遍調查、突出重點、嚴格界定、科學規劃、統一立項、分步實施、加強保護、有效利用”的原則,加強對歷朝歷代中央政府有效治理西藏“紅色遺跡”重要歷史文物的保護維修,特別是對西藏和平解放、人民解放軍進藏至西藏自治區成立這一歷史時期的革命文物進行了全面摸底調查。全區共調查、登錄近現代重要史跡和代表性建築242處。林芝市波密縣扎木中心縣委紅樓等3處近現代重要史跡及代表性建築物列入2013年國務院第七批全國重點文物保護單位;林周農場舊址等17處革命文物點列入2013年自治區人民政府批准的第六批自治區級文物保護單位。2009~2015年,國家和自治區投入6000多萬元,實施了“西藏愛國革命歷史文化發掘工程”,對18軍52師師部舊址(昌都)等21處重要歷史和革命文物進行保護維修。

五、考古和大遺址保護工作不斷加強

1956年,中國科學院地質研究所趙宗溥先生首次在那曲采集到一件細石核,拉開了新中國西藏考古發掘的序幕。1961年2月,考古工作者在拉薩澎波農場東北首次進行的考古發掘中清理出8座古墓葬,這是我國藏漢考古工作者在西藏境內的首次田野考古實踐。1977~1979年,西藏自治區文物管理委員會考古組對昌都縣卡若遺址進行考古調查與發掘,這是西藏第一次大規模考古發掘。此後,西藏文管會與中國社會科學院考古所、陝西省考古所、四川大學和新疆維吾爾自治區文管會等合作,發掘了拉薩曲貢遺址、貢嘎昌果溝遺址、阿裡高原石丘墓、托林寺迦薩大殿、札達皮央·東嘎佛教石窟寺與佛寺遺址、薩迦北寺遺址、札達古格王國遺址等,調查發現了一大批石器地點、西藏西部和藏北地區的石構遺跡與巖畫以及阿裡象泉河流域的古遺址、古墓葬、古代佛教寺院與石窟寺遺址等。多年來,西藏自治區考古發掘工作成績矚目。1991年,曲貢文化遺址被評為全國十大考古新發現之一。“西藏墨脫磨制石器地點群”“洛布措環湖遺跡調查”分別入圍2009年和2013年度全國十大考古新發現最終評選。2012~2014年,中國社會科學院考古研究所與西藏自治區文物保護研究所在故如甲木墓地和曲踏墓地聯合開展發掘工作,兩處墓地年代相同、地域接近,隨葬器物有形制相同的箱式木棺、黃金面具、絲織品、陶器、銅器等,應屬於象雄時期同一考古學文化,成功入選了2014年度全國十大考古新發現,成為西藏考古工作的新起點。

國家文物局十分重視西藏自治區大遺址保護工作。“十一五”期間,將古格王國遺址和藏王墓列入100處全國重要大遺址保護項目庫;“十二五”期間,又將卡若遺址列入150處全國重要大遺址保護項目庫。國家文物局積極指導西藏自治區政府,以古格王國遺址、藏王墓、卡若遺址為重點,逐步推進相關考古、研究、保護和展示利用工作。目前,西藏自治區已經開展了古格王國遺址保護規劃編制、本體保護、壁畫修復、建築維修項目,藏王墓考古調查和發掘、本體保護、河道整治項目,以及卡若遺址保護規劃編制項目,這些工作的實施有效改善了遺址本體和周邊環境保存現狀,為下一階段開展相關遺址展示利用奠定了基礎。同時,“十二五”期間,國家文物局批復了瓊結縣藏王墓、郎縣列山墓地、札達縣曲塌墓地、噶爾縣穹窿銀城遺址、卡爾東墓地、故如甲木墓地、昌都縣小恩達遺址等考古發掘項目,有力推進了西藏考古和歷史研究工作。2012年,國家文物局專門組織召開了西藏考古工作座談會,指導、部署西藏考古、研究、人才培養等方面工作,明確今後一段時期內西藏考古工作的整體思路和發展方向。

六、博物館事業快速發展

國家文物局高度重視西藏自治區博物館建設,近年來重點加大了對西藏博物館的政策扶持和投入傾斜力度,支持其努力提升展示服務水平。目前,全區經自治區文物部門登記的有西藏博物館、藏東南文化遺產博物館、西藏牦牛博物館和群覺古代兵器博物館等4家博物館。西藏博物館建設列入中央第三次西藏工作座談會確定加快西藏發展的63項工程,中央財政安排資金9600萬元,西藏博物館於 1999年建成開放,2009年8月實現免費開放。西藏博物館基本陳列“西藏歷史文化”獲得第四屆全國博物館十大陳列展覽精品獎之一。2009年,國家文物局協調故宮博物院、上海博物館等對該館“明清瓷器精品館”、“元明清玉器精品館”兩個專題陳列進行展陳提升,提高教育服務水平。國家文物局也十分重視加強西藏地市級重點博物館建設。將拉薩市博物館、日喀則博物館、山南博物館、林芝博物館、昌都博物館、那曲博物館、阿裡博物館等列入國家地市級博物館建設“十二五”規劃,協助做好博物館立項審批以及規劃設計、建築方案、展陳方案的編制、實施。設立國家文物進出境審核西藏管理處,全面推進西藏文物保護和文物進出境管理工作,加強中外文化文物交流。

七、文物安全水平顯著提升

西藏自治區始終把安全工作作為文物工作的生命線,堅持“人防為主、技防為輔”的原則,形成了“日常檢查、節假日及重大活動專項檢查、重大問題立即檢查和發現問題立即整改”的安全防范機制。西藏自治區文物局與區直文博單位和各地市文化(文物)局簽訂《年度文物安全責任書》,各地市文化文物部門與轄區內文物單位層層簽訂《年度文物安全責任書》,定期邀請人大代表、政協委員和公安、消防等部門組成文物安全專項檢查組,對自治區級以上文物保護單位的安全防范情況進行大檢查、大整治,及時消除各種安全隱患,確保文物單位和重點文物保護維修施工現場的安全。西藏自治區文物局與區財政廳聯合下發《關於開展野外文物點保護管理工作的通知》,將全區246處野外文物保護單位納入統一管理,出台了《西藏自治區野外文物保護單位看管人員管理辦法(試行)》,解決野外文物看管人員經費,實現了全區各級文物保護單位管理無空白、工作無盲區。2013年4月9日,西藏自治區黨委常委會就文物保護和嚴厲打擊文物犯罪活動,切實保障全區文物安全進行了安排部署,這種專題針對文物工作召開的區黨委常委會議前所未有。

近年來,國家文物局著力支持西藏地區包括布達拉宮在內多處重要的全國重點文物保護單位,通過技術創新,不斷提升安防防護能力。針對雷擊風險評估情況,組織有關單位開展布達拉宮雷電災害防御研究,為布達拉宮等高原地區藏式文物建築雷電災害防護工作奠定基礎;針對高原地區基礎設施建設相對落後和缺水等現實情況,開展高原地區文物建築專用滅火設施試點工作,支持多處重要古建築配置高原地區文物建築專用分布式高壓噴霧消防設施;充分利用物聯網和安防消防新技術,開展布達拉宮安全防護智能化提升工程,有效整合布達拉宮現有安防、消防系統,逐步實現統一監管和遠程監控。

八、文物法制建設不斷推進

目前,西藏自治區已經初步建立了以國家文物法律法規為主體、地方性法規和規范性文件相配套的法規體系,形成了依法保護、依法管理的文物工作格局。1959年7月,拉薩市人民政府發布保護文物的布告,這是西藏有史以來第一次由政府公布的有關文物保護的文告,具有劃時代的意義。1974年,西藏自治區文管會發布了《關於進一步加強我區文物管理工作的幾點意見》。改革開放以來,西藏自治區陸續頒布實施了10余部關於加強文物工作的法規及規范性文件。在地方立法方面,1990年,西藏自治區人民代表大會通過《西藏自治區文物保護管理條例》,並於1996年和2007年進行了兩次修訂;2007年,西藏自治區人大常委會正式公布實施了《西藏自治區文物保護條例》。在政府行政規章方面,1997年,西藏自治區人民政府頒布施行《西藏自治區布達拉宮保護管理辦法》,2009年進行了修訂。2013年,該辦法列入西藏自治區政府法規五年規劃,經過修訂完善,2015年7月,西藏人大常委會正式通過了《西藏自治區布達拉宮文化遺產保護管理條例》,使布達拉宮文化遺產保護納入法治化軌道。在政策性文件方面,20世紀80年代,西藏自治區先後出台頒布了《西藏自治區人民政府關於加強文物保護的布告》《關於進一步加強文物和管理工作的決定》《西藏自治區流散文物管理暫行規定》等重要文件。1993年以後,陸續出台了《關於加強西藏文物工作的通知》《關於進一步做好文物利用及涉外管理工作的意見》《西藏自治區寺廟文物保護管理暫行規定》《關於加強西藏革命文物工作的意見》等。為了進一步加強對於流散文物的管理,西藏自治區還發布了有關文物拍攝、文物市場、出口管理等方面的規定和辦法。上述法規和政策性文件的公布實施,為西藏自治區依法開展文物保護工作提供了法律支撐和政策保障。

九、文物對口援藏工作不斷深化

國家文物局和全國文物系統積極響應黨中央號召開展對口援藏工作,在經費、技術和人員等方面給予西藏自治區大力支持和無私援助,一定程度上緩解了該區文物工作特別是基層文物工作存在的資金短缺、人才、技術匮乏等困難,加強了西藏自治區與兄弟省市文物部門的溝通聯系,極大地推動了西藏文物事業的發展。1997年,國家文物局在拉薩召開第一次全國文物援藏工作會議,為西藏部分文物單位改善了辦公設施。2001年,國家文物局在拉薩召開第二次全國文物援藏工作會議,全國16個省市、22家援助單位與西藏文物單位議定了13個援藏項目,包括人才培養、文物建檔、古建築維修、文物展覽和配備辦公設備等,援藏資金和項目折合406萬元。2007年,文化部和國家文物局在雲南昆明召開第三次全國文化文物援藏工作會議,14個省級文物部門、8家文物單位與西藏自治區文物局簽訂了援藏項目、資金和人才培養協議書,協議資金和項目折合718萬元,比第二次全國文物援藏會議協議資金(含項目)增長76.8%。2012年,文化部和國家文物局在拉薩召開第四次全國文化文物援藏工作會議,國家文物局4個直屬單位、15個省市文物局與西藏自治區各地市文物局簽訂了人才培養等折合873萬元的援藏項目、資金協議,為西藏文物保護工作提供了強有力的援助。1995年以來,文化部和國家文物局先後為西藏全區文博單位派出了六批11名援藏干部(區直文博單位6名、拉薩市5名),為推動全區文博事業發展做出了重要貢獻。比如,開展西藏可移動文物保護科技援藏和對口幫扶,2014年10月,國家文物局重點科研基地西藏聯合工作站在西藏博物館正式成立,以“搶救性保護一批具有西藏地域特色的文物,培養一支西藏本地的文物修復隊伍,建立一個一流的保護修復實驗室,創建並完善一個有利於可持續發展的工作機制”為工作目標,遴選首批赴各科研基地參加“以修帶培”的西藏本地保護修復人員,切實提高了西藏文物保護科技能力。

十、西藏文物事業科學發展的經驗彌足珍貴

西藏自治區成立50年來,文物工作始終堅持圍繞中心、服務大局的指導思想,以國家保護為主,全社會共同參與,初步建立了以規范文物保護、管理和合理利用的地方性法律法規體系,初步建立了文物保護維修、考古發掘、安全防范、藏品管理、科學研究、陳列展覽等管理體制和工作機制,初步建立了一支具有強烈的政治意識、憂患意識、責任意識、業務精湛、作風過硬、紀律嚴明的干部人才隊伍。西藏自治區文物事業50年發展歷程積累了極其寶貴的經驗和啟示:

——西藏文物事業發展必須緊緊圍繞自治區黨委、政府的中心工作,立足實際,不斷探索中國特色、西藏特點的文物事業發展道路,建立完善適應社會主義市場經濟、國家保護為主、全社會共同參與的文物保護新體制。

——西藏文物事業發展必須始終堅持“保護為主,搶救第一,合理利用,加強管理”的工作方針,秉承正確的文物保護理念,依法保護,加大力度,完善措施,創新手段,切實把祖先留給我們的珍貴遺產保護好、傳下去。

——西藏文物事業發展必須堅持經濟建設和文物保護的統一,堅持提高人民群眾物質生活水平和文化生活水平的統一,堅持經濟效益與社會效益的統一,努力實現經濟建設和文物保護工作的良性互動,使文化遺產保護工程成為廣受西藏人民歡迎的民生工程、民心工程。

——西藏文物事業發展必須始終堅持“文物保護為了人民,文物保護依靠人民,文物保護成果由人民共享”,依法增強人民群眾保護文物的意識,依法動員全社會、全體人民參與和支持文物保護工作,充分發揮文物的特殊教育作用,不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。

推進西藏文物事業科學發展,是我國發展文化遺產保護事業、保護傳承和弘揚中華民族文化的現實需要,是西藏自治區開展反分裂斗爭和確保國家安全與西藏長治久安的客觀需要。西藏自治區文物工作要緊緊圍繞自治區黨委、政府的中心工作,深入學習貫徹習近平總書記傳承弘揚中華優秀傳統文化、加強文物保護系列重要論述精神,強化文物保護展示利用,加強對文物資源蘊含價值的挖掘和闡發,積極促進文物資源與經濟社會發展相協調,讓文物保護成果惠及民生,為建設富裕和諧幸福法治文明美麗西藏做出積極貢獻。

(來源:國家文物局)

- 上一頁:金華盧宅仿古建築初露芳容

- 下一頁:數件國寶級文物亮相杭州“絲路之綢”大展