古建築測繪:跨越世紀的堅守

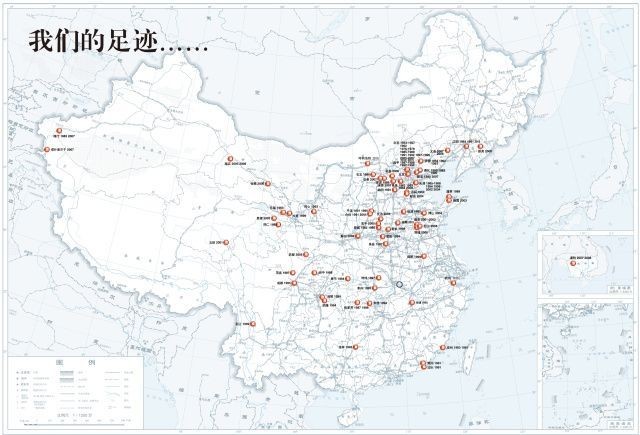

日期:2016/12/14 11:45:11 編輯:中國古代建築古建築測繪是建築類專業的一門必修課程。在眾多高校中,天津大學的古建測繪活動可謂獨樹一幟。從1941年至今,天大的測繪活動幾乎從未間斷,師生的足跡遍布全國,保存紙質圖檔2000余件,數字化圖檔上萬件。作為國家文物局重點科研基地,天大的測繪成果將會納入文物保護檔案,這又使得測繪活動多了一重使命感。75年來,師生們一直秉承嚴謹的態度,這份跨越四分之三世紀的堅守還在繼續

走進天津大學建築學院的三樓展廳,更像來到某個古建築展覽館的一角。一側牆面上滿滿都是圖紙,從手繪稿到遙感圖,一眼望去全是古代建築的輪廓。另一側的玻璃展台裡,陳放著經緯儀、投影儀等。在兩邊展板的上檐,擺滿了用木頭或泡沫做成的斗栱模型。

天津大學建築學院三樓展廳

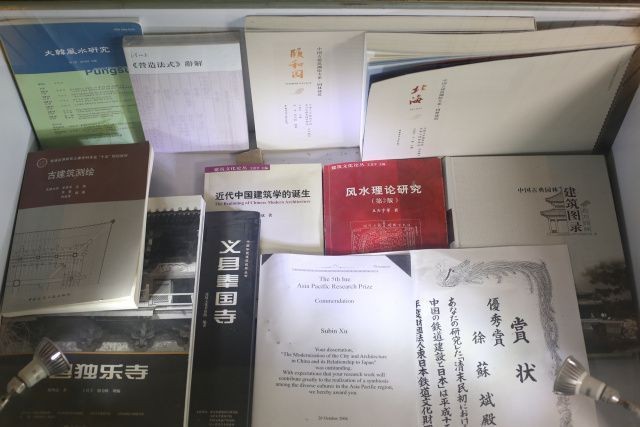

古建築測繪學術成果

測繪用具

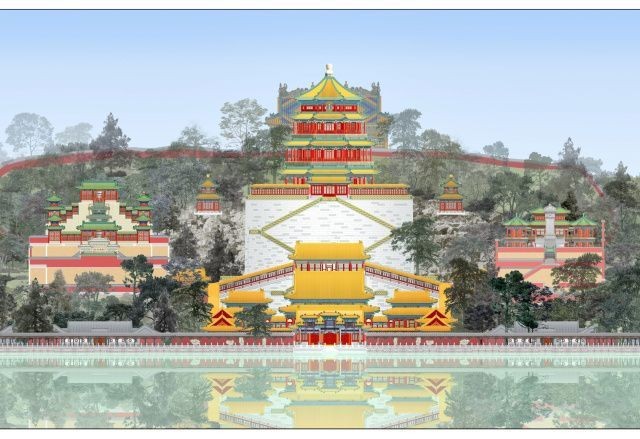

這裡展示的是天大師生們的古建築測繪活動的成果。古建築測繪是天津大學築學院每年暑期都要開設的實習課程。1941年開始,天津大學對避暑山莊、故宮、頤和園、北海、天壇、太廟、清東陵與西陵等國內重點文物保護單位進行過保護性測繪,是國內文物保護領域的領軍性高校。

建築學院張鳳梧老師介紹說:「每年天大選定測繪項目,都在隨著文物保護的需求而調整,很少會有重復的項目。我們要求測繪的成果,必須能夠被遺產單位使用才行,因此學生要按照一個嚴謹、科學的流程來做這件事情。」天津大學的校訓是「實事求是」,按照文物保護的要求來做教學,或許就是對校訓的最好回應之一。

天大師生的測繪足跡

尋找中國建築的根

1982年,王其亨教授來到天津大學攻讀碩士,從那年開始,他與古建築測繪的緣分綿延了三十多年。他說:「這些年我們測過故宮、頤和園、避暑山莊等等,讓學生爬房上梁,是在讓他們跟古代的建築大師對話。圍繞自己的根——這才是真正的建築教育。」

研究生期間,王其亨就要每年暑假帶著本科生去參加古建築測繪實習。留校任教後,他主持並組織落實了大量全國重點文物保護單位以及世界文化遺產的古建築測繪工作,將教學實踐活動及其科學研究直接同文物保護事業密切結合。「因為每年暑假的測繪實習不能間斷,所以王老師三十多年沒有休過暑假。」張鳳梧回憶道。

在測繪現場,一頭白發的王其亨總是格外引人注目。2013年,王其亨帶著學生去故宮的大高玄殿進行測繪。雖然年近七十,綁梯子這些事情他仍舊親力親為。這是天大多年來一直堅持的傳統。搭梯子、捆安全繩、鋪氣墊床,每一個環節帶隊老師都要親自操作。當梯子搭好以後,老師要第一個爬上梯子,確認安全以後才能讓學生爬上去進行測繪。

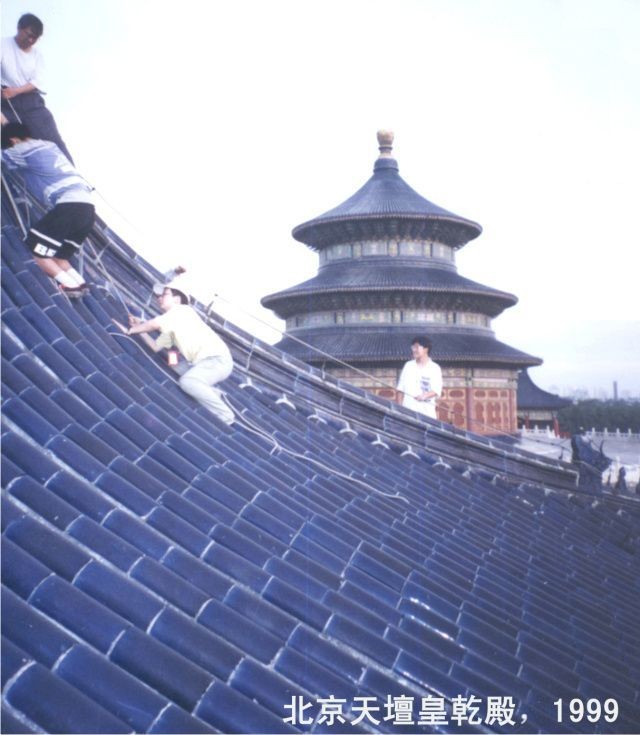

關於古建築測繪,王其亨要求學生遵循四個環節,一個都不能少——「上房、上本、上機、上瘾」。「上房」指學生要參加古建築測繪實習,親自爬上古建築測量、記錄;之後依據數據整理結果繪制儀器草圖,即為「上本」;根據圖紙和數據上計算機制圖,就是「上機」;最後的“上瘾”就不是技術層面了,指學生們對古建築測繪的熱愛。

在王其亨看來,古建築測繪是在培養學生和古建築的感情,他說:「天大畢業的學生,無論是搞設計還是搞建築的,從來沒有仇視古代東西的,沒有人在規劃中將古代園林拆掉。我三十多年帶學生測繪,目的就有一個,他不用非要搞遺產保護,但是千萬不要毀壞。這一點我很自豪。」

事實上,古建築測繪的確對學生產生了深遠的影響。著名建築師崔愷在天大學習時,曾跟著王其亨到清東陵和清西陵測繪。談起那段日子,崔愷說:「測繪的經歷讓我對中國歷史建築多了一種特別的情感,這種情感確實影響了我至今的建築創作。因為很多東西從書本上、從圖紙上並不能深刻地理解和認識。當你在山野中,從早到晚跟歷史建築對話,你的感悟其實會滲透到靈魂中。」

王其亨帶領學生測繪西陵(左三為王其亨,右三為崔愷)

崔愷測繪圖稿

爬房上梁,古今對話

說起古建築測繪,天大的師生們提到最多的就是爬房上梁。所謂爬房上梁,就是借助梯子、繩子等工具到高處近距離觀察房子的結構,對梁柱、斗栱等部位進行量取和描繪。這是古建築測繪中非常關鍵的一步,也是大家印象最深的部分。

爬房上梁

周悅煌是天津大學建築學院研一的學生,去年他跟隨張鳳梧老師,帶著本科生去河南安陽進行測繪實習。他們測繪的對象是位於安陽市北關區的袁林,即袁世凱墓葬。袁林的建築風格中西合璧,是全國重點文物保護單位。周悅煌本科並沒有在天津大學讀書,所以這是他第一次參加天大的測繪活動。

一般情況下,一個測繪小組由三到五人組成,周悅煌的小組有四個人,由他帶領三個大二學生進行測繪。在其他高校,古建築測繪實習一般都會安排在大三的暑假,而天津大學多年來都在堅持讓二年級學生進行測繪實習。一方面是因為二年級的學生已經有了一定專業基礎,可以勝任測繪的工作。另一方面,王其亨覺得學生在大二時比大三時心思要單純,不敢在數據上作假。「如果編造數據,這個圖還有什麼價值?」王其亨解釋道,「三年級的學生能力更強但心不夠靜,萬一他編造數據,不僅對保護文物無益,還會在他心中埋下自作聰明的陰影,這種壞影響不可逆轉。二年級學生膽子不夠大,會老老實實按照我教給他方法去做。他會發現做同樣的工作,按照程序去做,反而會更快,根本不必去編造數據——這就是在培養學生的職業操守。」

每天早上六點,周悅煌就要起床了。當時天大的師生住在安陽工學院,去袁林要花費將近一個多小時。吃過早飯後,他們要步行半個小時到公交站點,然後坐40分鐘的車才能到達袁林。因為袁林是當地旅游景點,只在早八點到晚五點開放,所以測繪小組到達後要立馬展開工作。

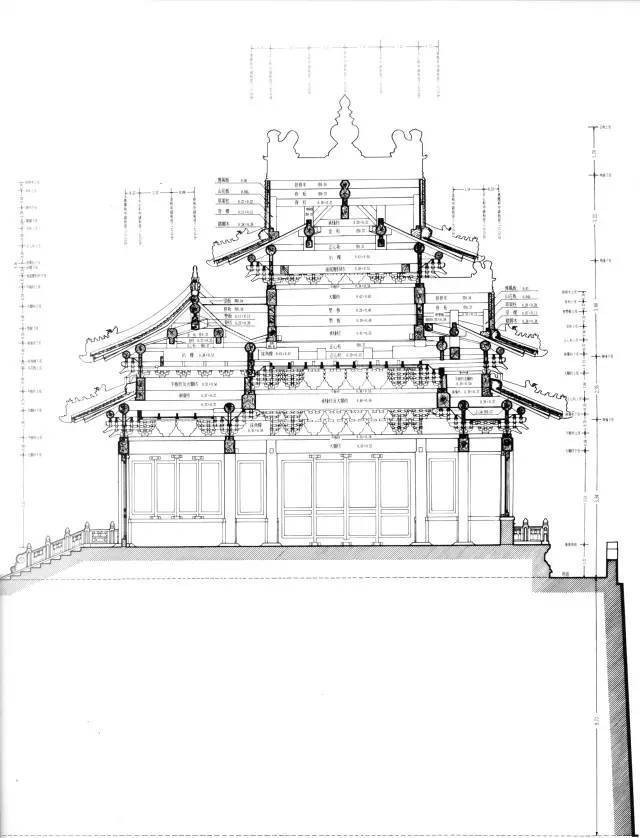

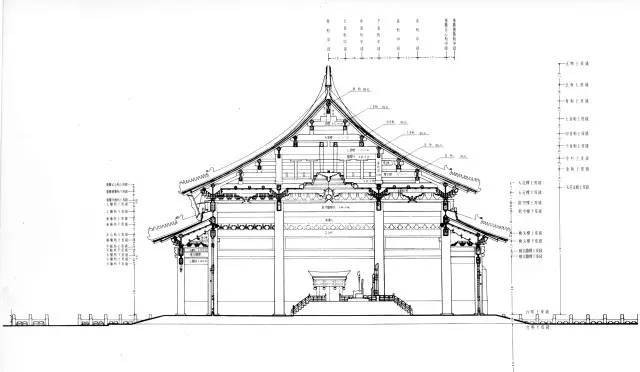

測繪是把建築的信息進行數據化的過程。第一步是畫草圖,把建築的形象變成立面圖、剖面圖和平面圖。第二步是進行量取,就是量它的尺寸。第三步是將量取的數據和草圖結合,整理成標准工程制圖的圖紙。因為測繪周期只有12天,每天的工作都要規劃好。大家會提前畫好草圖,方便第二天到現場直接進行數據量取。

周悅煌小組負責的是大殿的測繪,每個人都各有分工。首先,由一個女生描繪建築的平面,確定它的軸線以及建築的大數據,這樣才能進行下一步的繪圖。然後,由另一個女生對建築的細部進行描繪,在十多天裡,她就負責對大殿每一個斗栱進行測繪。最後剩下的部分就是大木結構,比如梁柱的數據測量,這些就是周悅煌和另一個男生完成,所以他倆每天就在搬著梯子爬上爬下。

到了晚上, 老師會將大家召集到一起,總結當天的工作進度。與平時上課不同,周悅煌在測繪中有了一種新的體悟。他說:「測繪是把理論運用到實踐當中的一個過程。之前看過很多圖,但只是停留在表象的認識,甚至有些看不懂。但是真正到了現場之後,爬到高處觀察,建築的空間關系、各部分之間的穿插,一下子就都明白了。」

景山壽皇殿測繪

變遷中的古建測繪

對於在校生來說,古建築測繪是一門課程。然而,對於已經畢業的天大學生來講,古建築測繪是一生難忘的回憶。張鳳梧老師在天津大學完成了本科、碩士、博士階段的學習,2009年畢業後留校任教。據他介紹,在學校舉辦的校友活動中,大家談起大學印象最深的活動就是古建築測繪。

張鳳梧在大二的暑假去遼寧的清永陵參加測繪。因為陵寢離市區有3公裡,所以大家就住在一個廢棄的醫院裡。窗戶是老師臨時用塑料布蒙上的,晚上大家就睡在氣墊床上。他印象最深的是,氣墊床比較舊會漏氣,所以每天夜裡都有人睡到一半就不得不起身,用嘴將氣墊床吹起來再躺下接著睡。測繪到了後期,幾乎人人都學會了補氣墊床,這樣才能睡一個完整的覺。

張鳳梧將這些經歷總結為「艱苦奮斗」,這是因為當地條件所限,也在於確實經費不足。雖然2008年天津大學建築學院就已經成為國家文物局重點科研基地,但是學院每年用於測繪的經費只有學校特批的十幾萬。每年暑假參加測繪的學生就有120人,這筆經費平攤到每個人身上就少之又少了。所以,每年測繪面對學生,張鳳梧說的最多的就是「要發揚艱苦奮斗精神」。

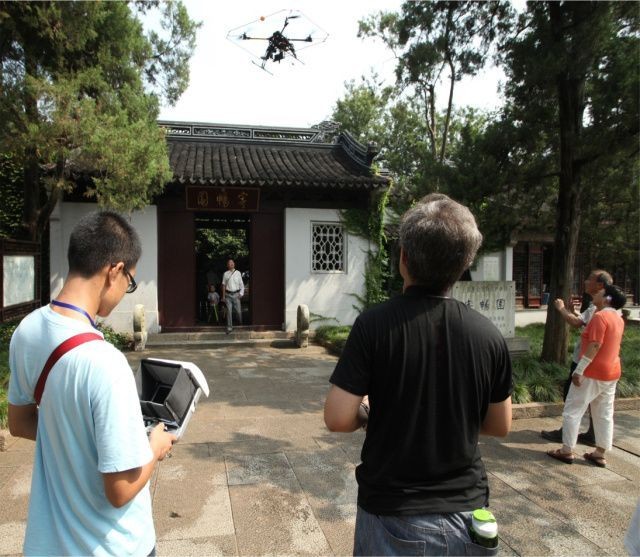

測繪活動的經費雖然有限,但學院並沒有因此中斷每年的古建築測繪,並在不斷引進新的測繪技術。張鳳梧介紹說:「這些年只要有能夠應用於古建築測繪的儀器設備和技術,我們都會很快的引進。當然這也得益於高校在設備上的投入。在教育部‘211工程’及‘985工程’支持下,只要有先進的設備,能夠用於遺產保護,我們立即就會申請經費采購並探索應用。」

寄暢園使用無人機低空航攝

奉國寺首次使用三維激光掃描儀

應縣木塔使用三維掃描儀

與時間競賽的師生

天津大學75年的堅持,收到了良好的社會效應。在世界文化遺產申報方面,圖檔是最直接的媒介,是十分重要的材料。張鳳梧說:「當年清東西陵申報世界文化遺產,首先就是因為我們完成了測繪。有了這些基礎工作,才具備資格申報遺產,這就可以看出圖檔的分量了。」另外,在文物修繕保護工程中,測繪圖也是非常重要的信息素材。張鳳梧解釋說:「無論是修繕還是做規劃,首先就要有圖,最簡單的就是標注出一些殘損的部位。測繪圖是保護規劃的基礎,是工程實施的依據。」

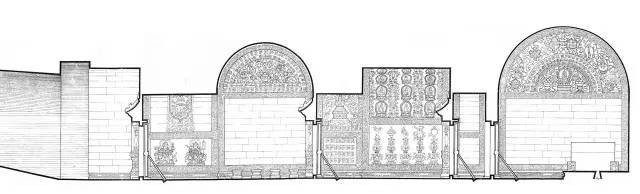

頤和園佛香閣測繪成果

據張鳳梧介紹,截至2016年,我國已知的不可移動文物有近76萬處(包括地下)。其中全國重點文物保護單位4295處,古建築1882處,占總量43.8%,而絕大多數文物保護單位缺乏完善的測繪圖檔。因此,自目前直至未來很長一段時期,文物建築測繪都必將是一項艱巨的任務。據不完全統計,全國設有建築系的高校約123所,其中僅有極少數具備文物建築測繪能力,對於當前龐大的文物建築測繪需求量而言,仍是杯水車薪。

高校的優勢是大梯隊出動,可以完成大組群的測繪。然而客觀來講,雖然每年很多高校也在測繪,但是因為種種原因,許多測繪成果的精度和嚴謹性達不到文物保護的標准,最終無法被采用。所以這些年來天大也在進行技術的輸出。因為經驗豐富,天大承擔了《文物建築測繪規程》的編寫,制定了古建築測繪的標准流程和方法。另外,天大的師生也和其他高校一起合作測繪,將天大嚴謹的測繪流程傳遞出去,周悅煌參加的袁林測繪就是天大與安陽工學院的合作。

1944年,梁思成在《為什麼研究中國建築》中寫道:「以測繪繪圖攝影各法將各種典型建築實物作有系統秩序的記錄是必須速做的。因為古物的命運在危險中,調查同破壞力量正好像在競賽。多多采訪實例,一方面可以作學術的研究,一方面也可以促社會保護……」

正如梁先生所說,古建築測繪是一件必須堅持的事情。歲月流逝中,建築在一點點朽壞。天大的師生正是一群與時間賽跑的人。每一屆學生將一夏天的時光凝聚在圖稿中,一個又一個夏天換來上萬件圖檔,與古建築一同進入歷史的進程中。

1941年故宮中軸線測繪成果

1964年沈陽故宮大政殿

1998年北京太廟享殿

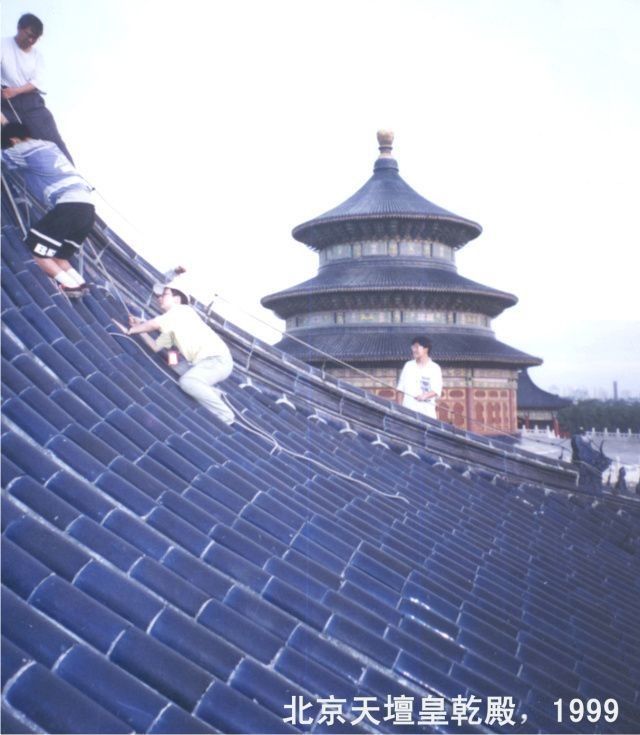

1999年天壇皇乾殿

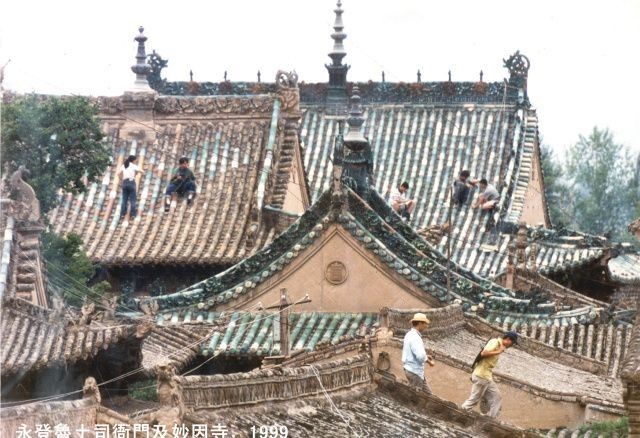

1999年永登魯土司衙門及妙因寺

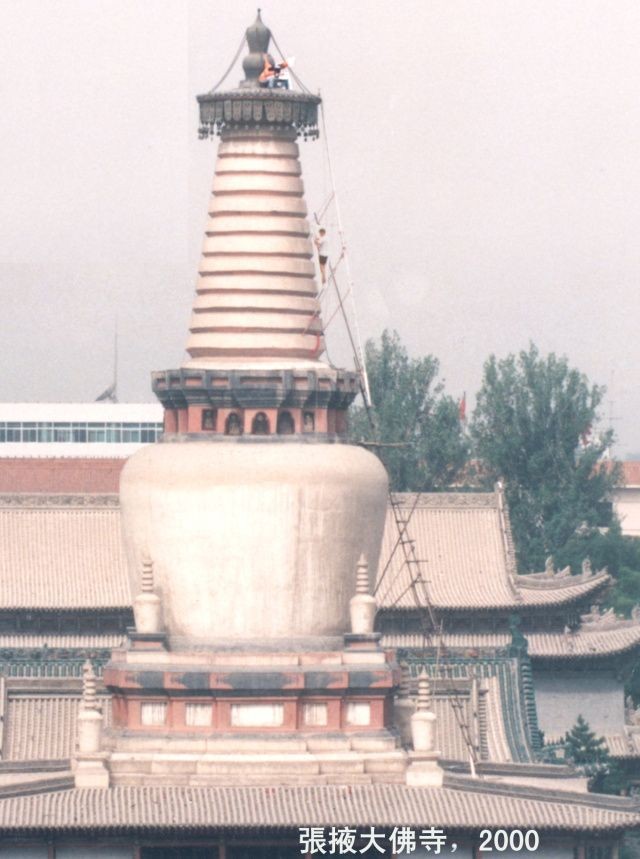

2000年張掖大佛寺

今年暑假,天大的師生將會去五個地方,師生們將分別奔赴景山五亭、故宮養心殿、清東陵孝陵、聊城光岳樓以及河北蔚縣。這其中,景山是北京中軸線上的制高點,山頂之上,景山五亭以萬春亭為中心一字排開,俯瞰著紫禁城。1941年,張镈教授帶領天津工商學院(天津大學建築學院前身)的師生,對北京中軸線古建築進行測繪,完成680幅圖紙,留下了這些建築最早最准確的記錄,也開啟了天大古建築測繪的傳統。

據悉,政府已將中軸線申遺列入2016年工作計劃。北京中軸線南起永定門中心點,向北經過正陽門、天安門、午門、太和殿、中和殿、保和殿、乾清宮、交泰殿、坤寧宮、神武門、景山萬春亭、鼓樓,最後直抵達鐘樓的中心點,全長7.86公裡。在這7.86公裡中,凝聚的是中國古代建築的精華,也留下了75年來天津大學無數學子的足跡。7.86公裡是可以測量的距離,而古建築測繪的道路將在更多學子腳下,一步一步延伸下去。來源: 靈犀CONSONANCE