那些古鎮,寂寂寡聞卻有韻

日期:2016/12/14 10:40:06 編輯:中國古代建築

比鳳凰還早900年的古城

除了鳳凰,湘西還有許多不被外人所知的隱秘古城,黔陽古城便是其中之一。古城完整地保存了原有的格局,是國內少有的整體風貌保存完整的明清古城。

古城三面環水,是湘楚苗地邊陲重鎮,素有“滇黔門戶”之稱。古城比雲南麗江的大研古鎮早1400年,較省內的鳳凰古城早900年。細細游走在古城裡,可以發現多種文化在這裡交融的印記。

古城裡嚴謹整齊的丁字巷、封火牆間隔的窨子屋、最具地方特色的吊腳門樓、青苔侵蝕的古吊井、清雅幽邃的石板街、莊嚴神秘的宗祠寺廟、歷經戰亂的紅砂城牆等,無不令游客過目難忘。黔陽古城的古城街巷很多,若無人指引,就如同一個迷宮。其實這座迷宮頗有講究,其街巷都是丁字形相連,而非四通八達。古城以其地形及環水的特征,形成了南商北居、西政東教的格局,足見中國傳統建築的用心所在。

城裡的芙蓉樓有“楚南第一勝跡”之美譽,中正門城樓、南正街、龍王廟、鐘鼓樓等30余處值得一一細看。“一片冰心在玉壺”,據說王昌齡這句經典詩句便是出自芙蓉樓前。

幾千年來,世居在此的各族人民共同創造了獨具特色的民俗文化,如以黔城目連戲、傩戲、陽戲為代表的民間戲曲;以“沅江號子”、“漁鼓”等為代表的民間音樂舞蹈;以 “石刻木雕”、“竹編花籃”等為代表的民間工藝等……其中,集藝術、民俗、宗教於一體的黔城目連戲被聯合國教科文組織稱為中國戲劇的“活化石”。

路線:從懷化汽車南站到洪江市治黔城(黔陽古城)的長途班車,運營時間為早6時到晚6時,票價11元左右。

麗江寶山石頭城

月光灑滿“天險之城”

想像一下,一個寨子百余戶人家聚居在一座獨立的蘑菇狀巨石之上是幅怎樣的奇景,位於雲南古城麗江城北110公裡、傲居金沙江峽谷中的寶山石頭城便會帶給你這樣的視覺震撼。寶山石頭城的納西語名稱為“拉伯魯盤塢”,意為“寶山白石寨”。老城內巷道縱橫,麗江納西族居民辟巖建屋,房屋柱石和房沿石均隨勢打鑿而成,古樸自然,奇絕無窮。巖石城四壁陡峭,勢如刀削,連猿猴都難以攀援。石頭城三面皆是懸崖絕壁,一面石坡直插金沙江,僅有南北兩座石門可供出入,石門一關,便俨然成了一塊封閉的巨石,頗有“一夫當關,萬夫莫開”之勢,是一座真正的天險之城。

寶山石頭城建於公元1277年。住在石城裡的居民善於農耕,他們把家園建在巨石上,把生活開墾到了巨石之外的土地上。他們壘造梯田,興建水利,種植水稻、小麥、玉米等,層層梯田環繞著巨石。每至10月,金黃的麥海稻浪托舉著巨輪般的石城,是寶山石頭城最豐美的季節。奇特的石頭城在夜色中特別美麗,美得十分魅惑。枕著夜色,聽著從金沙江傳來的那隱隱約約的濤聲,像戀人在耳邊低聲喃喃。古城的月色,灑滿一身。

雅安望魚

茶馬古道上的迷你驿站

望魚古鎮是昔日茶馬古道進出成都的重要驿站,還是雅安著名特產“雅魚”的產地。因為主要建築坐落在一突兀於山腰的巨石上,巨石形似一只守望著周公河裡游魚的貓,因而得名。

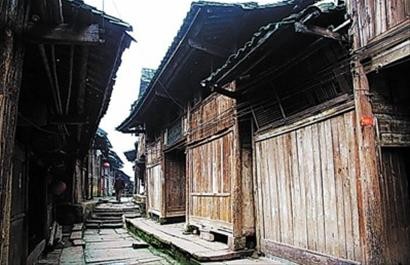

望魚老街為狹長的“一字形”長街,一條青石板路縱貫全街面,路面已被歲月打磨得幽幽發光,漫步其上令人遙想起當年茶馬古道上來往的客商與馬幫。街道兩側全部為木結構青瓦房和吊腳樓,精致的瓦楞、牆角、窗棂和柱基石上的雕花顯露出昔日的繁華。這些建築曾經是衙門、銀莊、當鋪、藥店、繡樓、飯館、茶鋪和戲台,現在大多已成為民宅。

古鎮很小,小到抽一支煙的工夫便可從頭走到尾逛完。街道兩側都是極為平常的百姓家的房子,清一色的老式木結構吊腳樓、小青瓦木板房,見不到沙石和土牆。除了牆基外也甚少用石料,屋頂一律是黑色的瓦片。同其他古村一樣,細節的精美無處不在:木制窗花都雕著各種各樣的動物,用作支撐梁柱的石礅有四面的,也有八面的,每一面都有精美雕圖。

望魚地處深山,不為人們熟知。年輕人大多外出打工,只留下一些老人和孩子,生活悠閒,與世無爭,顯得寧靜祥和,完全沒有了當年茶馬古道驿站的熱鬧,更沒有現代都市的喧囂。淳樸的民風和古樸的建築融為一體,成就了望魚街迥然不同的氣質。

小小的望魚古鎮是一段正在消失的歷史碎片。靜靜地走進古鎮,感受來自昔日茶馬古道的氣息,也許會激發你關於人生的一段思考。

路線:可先到雅安再出發至望魚古鎮。成都新南門、石羊場汽車站都有直發雅安的車。雅安育才路的露天車站,有專門到望魚古鎮的班車。

貴州丙安

茶館裡閒聽黔腔川調

丙安古鎮為赤水市丙安鄉所在地,是川南入黔的古道上商賈雲集的重要場所。

由於交通不便,使得千年古鎮丙安保持了特有的風韻——這裡除新修的一座懸索吊橋外,至今只有一條水路可到城堡腳下,整個古鎮基本保持了明清以來赤水河谷的古城堡原貌。車輛進不到古鎮,外運的東西只能靠人背肩挑搬運過橋,當地人依然還習慣背著竹編背簍行走於索橋和街市。在距橋柱不遠的公路旁,立有一塊“丙安紅軍渡口”紀念碑,碑上刻著“一九三五年一月二十五日,中國工農紅軍第一方面軍紅二師北渡赤水河。至此拉開了‘四渡赤水’戰役的序幕”。

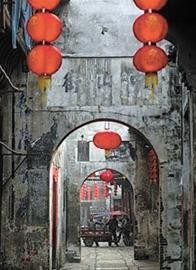

站在赤水河邊的公路上隔河遙望,遠遠就看見一長排吊腳樓,由數百根圓木支撐在赭色的巖石上。吊腳樓三至五層不等,蔚為壯觀。每幢吊腳樓的屋檐下都掛著一串串紅燈籠,形成一道亮麗的風景。走在橋上雖然晃晃悠悠,但緊密的橋欄會讓你有種安全感;立於橋的中段,可以遠眺整個丙安古鎮以及周圍巍峨的群山,這裡也是拍攝古鎮全貌的最佳位置。

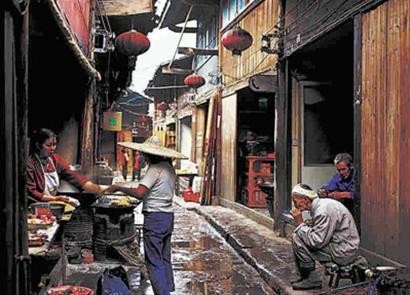

古鎮兩端朦胧古風的寨子門保存完整。門前的高石階是下船前往古鎮的唯一通道,懸於半空的寨門十分特別。進入古鎮,幽幽古色的“葫蘆”石板街稀有罕見。聽當地人說,赤水河是古代貴州川鹽入黔的黃金水道,而丙安古鎮由於灘險水急,川鹽船運至此地必須卸載。於是,丙安古鎮便成了赤水河上的重要鹽埠碼頭之一。往來於自貢、泸州等地的商船在這裡拋錨登岸,船夫們都要在丙安住上一兩個夜晚。他們在飯店用餐,在茶館裡喝茶、聽川劇、聽評書……

在鎮上老屋的木牆上,還殘留有解放時期的政治口號,大紅色油漆刷寫的標語與對面祠堂精美的石刻相呼應。石刻上的故事栩栩如生,船夫日出暮歸,迎來送往的船娘在橹上系一塊紅綢,既是風俗也表情愫。老街店鋪裡賣手編的草鞋、粗犷的竹工藝品。不妨隨意走進一家茶館,聽一曲黔腔川調,向老茶客學打一場古牌,好不悠閒。

安徽查濟

十裡查村九裡煙

在黃山山脈北部的群山之中,在太平湖北岸,深藏著令人稱奇的一座古村落——查濟,它是中國現存最大的古民居群之一。一位到訪過的驢友在網上這樣評論:它的美,讓我覺得語言太蒼白。

查濟村位於皖南泾縣城西60公裡處,明清民居古建築群坐落在流水潺潺的查濟河兩岸,綿延十裡,現存有明代建築80處、清代建築109處。查濟青山環抱,許溪、石溪、岑溪三溪穿村而過,十分恬淡。

查濟的“查”念“zha”,因為村裡人大多姓查,追根溯源,其始祖是唐朝時兼任宣州、池州兩州刺史的查文熙。由於往返兩地必經查濟,查文熙看到此處深山合圍,溪流奔湧,土地肥沃,甚為喜愛,所以卸任以後,就決計在此定居。自從查文熙定居後,查濟逐漸由一個荒僻小村變成了遠近聞名的大村落。

查濟村民風純樸,尚未完全商業化,這裡還是藝術院校的寫生基地。相比西遞和宏村,這裡少了很多商業的嘈雜,多了幾許安靜閒適。在查濟,素有“奇葩三雕,交相輝映”之說。“三雕”就是用在建築上的木雕、磚雕和石雕。在查濟的民居、祠堂、牌坊、橋梁、墓室等建築上,處處可見“三雕”的身影。門窗的木雕、廳堂的石雕、門樓的磚雕,均繁刻精镂,玲珑雅致。或花或鳥或人或獸,無一不栩栩如生,美輪美奂。從那些精細的線條與紋路裡,我們可以看到先輩們對於生活物件的講究及對於美的不懈追求,也可遙想出查濟村的昔日風貌:“十裡查村九裡煙,三溪匯流萬戶間。祠廟亭台塔影下,小橋流水杏花天。”

明清時期,查濟人多在外經商,不乏富商巨賈,且查濟文風極盛。查濟村周圍的如松塔、青山塔和巴山塔就是查姓家族為振興查濟文風,於清嘉慶年間集資興建的。走在古村裡,隨處都能感受到翰墨文香的氣韻。路線:上海汽車站有直接到泾縣的班車,從泾縣客運站往東200米,有發往查濟的班車,每30分鐘一班。

熱門文章

熱門圖文