河南鞏義古建築裡的豫商精髓

日期:2016/12/15 1:00:35 編輯:中國古代建築

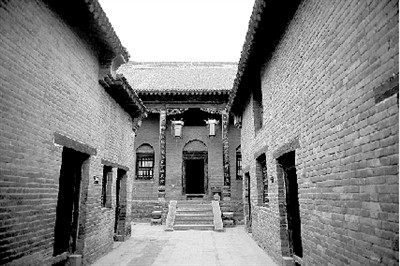

康百萬莊園內的庭院樓閣,無處不透出傳統文化與書香之氣

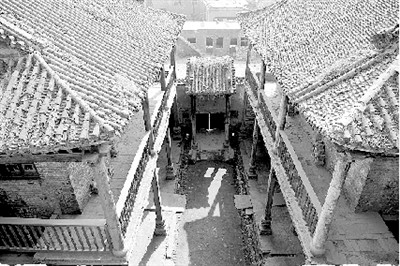

張祜莊園發家始於清朝道光年間開辦的“柏茂錢莊”,在當時鞏義東地區是第一富戶

明、清時期河南鞏義康氏的當家人都被稱為“康百萬”,是豫商的先驅。在康家興盛的400多年間裡,鞏義也產生了一批優秀商人,走進康百萬莊園、張祜莊園、泰茂莊園、吳家山莊等古莊園村落,我們依然可以從古建築中讀到濃郁的豫商精神。

重商

從夏、商、周開始,河南地區就不缺少商業精英,康百萬家族更是富甲一方

作為華夏文明的發源地,從夏、商、周開始,河南地區就不缺少商業精英,王亥在商代就與周圍的部落開始了商業貿易。創立了中國最早商業理論“經商十八法”的南陽人范蠡和籌劃完成“貨天下”宏圖大業的濮陽人呂不韋,都是當年最優秀的商業巨子。西漢時,提出鹽鐵由國家專賣的鞏義市魯莊鄉人桑弘羊,用他商人的頭腦治理國家,使漢武帝時期的經濟得到了快速發展,是中國古代最傑出的理財大師。

曾先後擔任鞏義市委統戰部長、政協副主席的孫憲周對鞏義文化有著很深的研究,他說自古以來鞏義就有經營工商業的傳統。4000年前的龍山文化時期,回郭鎮就開始生產銷售瓦盆,而且這一產業如今在回郭鎮依然興盛,繼承發展了數千年。清末回郭鎮崛起了新的產業霜糖,當年共有54個生產廠家,每年銷售幾十萬斤,換回白銀近萬兩,霜糖市場相當熱鬧。隨著經濟的發展,幾個頭腦精明的人不安於瓦盆、霜糖的生產了,開始發展手工紡織業、手工紡線、手工織布、手工織腿帶、腰帶、布袋。民國初年,回郭鎮已有楊村、蘇村、張船等四大碼頭,貨運船只1000多艘,棉花、布匹、藥材、煤炭、霜糖、瓦盆等八大市場,商戶200多家,成為遠近聞名的商埠。

說起豫商的代表人物,就不能不提縱跨明、清、民國三個歷史時期,富裕12代、歷經400多年輝煌的康百萬家族,康家從明朝中期經營店鋪起家,後來利用黃河、洛河搞起了航運生意,經營內容包含了鹽業、木材、糧食、棉花、布匹、絲綢、錢莊等眾多行業,康家業務遍布黃河、洛河、運河、泾河、渭河、沂河兩岸,還把生意做到了日本。到清朝中期,康百萬家族已經成為河南、山東、陝西三省的巨富,康家鼎盛時期,民間稱其“頭枕泾陽、西安,腳踏臨沂、濟南;馬跑千裡不吃別家草,人行千裡盡是康家田”。在民間,百姓們還把康百萬與沈萬三、阮子蘭並稱為中國民間三大“活神仙”,印成年畫張貼,供奉祈財。

如今置身於康百萬莊園,還能感受到康百萬家族當年富甲一方的情景,康百萬家園不僅有宅居、書院、戲樓、祠堂,還有林場、造船場、飼養場、木材場,甚至關押違反族規之人的建築和豢養兵勇的地方。山西喬家大院的規模和康百萬莊園相比,只有其1/19。

張祜莊園發家始於清朝道光年間開辦的“柏茂錢莊”,在當時鞏義東地區是第一富戶。在張祜莊園一窯洞內,還展覽有張家經商史,鼎盛時期,在開封曾有一條商業街完全屬於張家。

與張祜莊園同屬於鞏義市新中鎮的泰茂莊園張家,在清朝中晚期也興盛了100多年,無論是工業、農業還是商業,經營的都是紅紅火火,鼎盛時生意向東做到開封,往北發展到太原,南到武漢,西到西安等大城市。

留余

家訓匾道出傳統豫商核心精神,體現其崇尚中庸,低調內斂的處世風格

走進康百萬莊園主客廳,抬眼看去,上面掛著一幅《留余》匾,造型如迎風招展的旗幟。李春曉說,《留余》匾是康百萬莊園的鎮園之寶,中華名匾,俗語說富不過三代,而康百萬家族之所以能興盛12代400余年,很大程度上也得益於這塊家訓匾。“留余”思想體現了傳統豫商崇尚中庸,低調內斂的處世風格。

“留余”匾開篇就寫了四句話:“留有余,不盡之巧以還造化;留有余,不盡之祿以還朝廷;留有余,不盡之財以還百姓;留有余,不盡之福以還子孫。”告誡子孫凡事都要留有余地,人生在世,不要把福、祿、壽、財都享盡用盡占盡,把它留給需要的人。接著又引用明朝進士高景逸的兩句話“臨事讓人一步,自有余地,臨財放寬一分,自有余味”,把留余思想發揮到了極致。

漫步於康百萬莊園內,很多建築、匾額都體現著這種“中庸思想”。李春曉說,在康百萬莊園內,幾處院落的大門內側都建有扇屏門,平時是關著的,只有婚喪嫁娶、迎接貴賓時才打開,這個扇屏門也體現了康家的“留余”思想,他們忌諱讓外人一眼望到底。

這種中庸、低調內斂思想還體現在康百萬莊園處處懸掛的匾額、楹聯上,如“致中和”“端潔退讓”“行貴簡”等。

而在張祜莊園內,也留有一篇刻於光緒年間的家訓碑文,崇尚的思想與“留余”匾有異曲同工之妙。“處事戒多言,言多必失。毋恃勢力而凌逼孤寡,毋貪口腹而姿釘牲禽……凡事當留余地,得意不宜再往,人有喜慶不可生妒忌”。

戀鄉

康百萬家族重鄉土、很少有常年在外不歸者,並開創我國家族企業管理模式先河

雖然康百萬家族每個時期都有不同的策略,經營方式與內容也不同,但康百萬具有著鮮明的豫商特色,重鄉土、戀家鄉,很少有常年在外不歸者。

在鞏義市做了數十年文物工作的專家席彥昭說,康家的發跡史既有別於晉商大院、幫會文化又不同於徽商的別墅、戲樓格局,而是兼容晉、徽兩商派特點,采取農、官、商三位一體的發展戰略,穩扎穩打,形成以鞏義為大本營,處處為營、處變不驚,歷經400多年仍富甲一方的特征。

康百萬家族這麼大的家業,而家人又特別戀家鄉,生意該如何打理?李春曉說,在明清時期,管理賬目的人被稱為相公,康百萬家族歷代都非常重視網羅各地優秀相公,最鼎盛時期,在各地設立棧房,吸引了大量的優秀管理人員,並經考驗、磨砺,分別設置有四老相公、八大相公、三十二相公和無數的小相公,由上到下形成了一個金字塔式的管理機構,棧房不僅管做生意,還兼管當地購置土地的出租及買賣。這種管理很像一條“巨無霸”的章魚,牢牢地把千裡之外的財產緊緊掌控在自己手中,就像我們現在的跨國公司、跨省公司一樣,收放自如。康家經過艱難探索,開創了我國龐大的家族企業管理模式先河。目前在康百萬莊園中,保留著的相公窯仿佛還在訴說著當時相公們繁忙的工作場面。

以康百萬家族為代表的豫商戀鄉情結還表現在喜好購置土地上,傳統豫商們信守“土能生白玉,地可發黃金”的正統思想,做商業賺錢後就買地,生意做到哪裡,哪裡就有康家的土地,鼎盛時期土地擁有量達到了18萬畝,成為當時全國擁有土地最多的商人之一。

善義

傳統豫商湧現出大批慈善家,信奉“以義當先,義中取利”,赈災放糧,幫助鄉民

在商業經營中“以義當先,義中取利”,是豫商文化的重要組成部分和優秀傳統。鞏義城區所在的位置原名為“孝義”,到20世紀初,孝義鎮含有義字商號就有30多家。“義興堂”“義成堂”“義生永”“義立存”等,把誠信滲透到生產、生活、為人處世的方方面面,經濟社會都獲得健康發展。由於有了講誠信、講情義的豫商傳統精神,在鞏義歷代商人中湧現了一大批慈善家。

據記載,1845年,鞏縣大旱,很多災民外出逃荒,康家拿出糧食,架起大鍋熬粥供應,粥不能稀,煮成後以插筷子不倒為標准。康家一系列公益行為贏得一方百姓的贊譽和信任,良好民眾基礎和社會形象反過來又促進了其商業的發展,形成了一個良性循環。

在如今的鞏義市新中鎮,還流傳著一些張祜莊園張氏家族的一些善舉。新中鎮琉璃廟村村民張廷林指著琉璃廟溝河道裡長長的舊石堰說,那都是道光年間災民為新中鎮張氏家族的十六世族張輝明家建的。道光中後期,張氏家族還沒有建起莊園,十六世張輝明建起“柏茂宅院”的第二年,全國就發生了大災,莊稼絕收,饑民開始吃樹皮、啃草根,並紛紛起來“吃大戶”,派出代表和財主們談判,希望開糧倉救人命,但清政府和一些財主不顧災民死活,污蔑他們為“暴徒”,並且嚴厲鎮壓,事態越來越嚴重。

柏茂張家掌櫃張輝明看到災情嚴重,讓家人開倉放糧,接濟災民。為了幫助更多的災民,張輝明貼出“告示”,柏茂家要在河溝壘砌石堰,不論各地鄉民,願意參與壘砌,除供飯食外,還按工時付給報酬。大災之年,饑餓的災民吃飽了肚子,保全了性命,同時災民也為張家壘起了一條長600米的石堰。第二年,張輝明經過三思還向災民承諾,災民欠“柏茂錢莊”的錢不管多少,一律作廢,還當眾燒毀了欠債契據。

穿行於鞏義大大小小的莊園和古村落,聽了很多明、清、民國時代的商人大戶赈災放糧,燒毀契據的故事,比如吳家山莊的吳酬和赈災放糧後落得了“吳大善人”的美譽。撫恤鄉鄰,仁義鄉裡成為鞏義傳統豫商們的道德追求。

- 上一頁:談孔廟與中國儒家學

- 下一頁:海口南洋風格的老騎樓