我們拿什麼保護世界遺產_中國文物網-文博收藏藝術專業門戶網站

日期:2016/12/14 21:29:14 編輯:中國古代建築

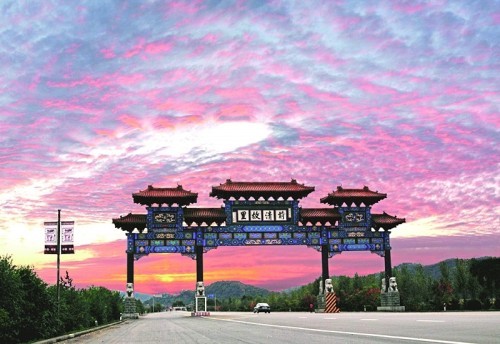

明清皇家陵寢-清永陵·故裡晚霞 攝影 於增亭

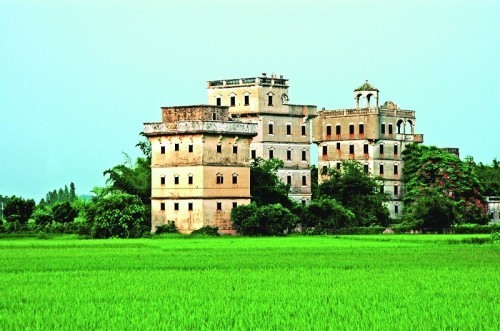

開平碉樓 --塘口鎮自力村碉樓群 ▋攝影 吳就良

30年前,中國加入《保護世界文化與自然遺產公約》(以下簡稱《世界遺產公約》);30年後,中國已擁有世界遺產48項,總數位居全球第二。1972年誕生的《世界遺產公約》,目前有191個締約國,已經成為聯合國教科文組織最為重要的國際公約之一。

11月25日,“聯合國教科文組織成立70周年暨中國加入《世界遺產公約》30周年成果發布會”在故宮博物院舉辦。發布會同期,中國世界遺產圖片展也在故宮建福宮花園舉辦,極具視覺沖擊力的攝影作品不僅描繪了世界遺產的壯美,也直觀展現了我國世界遺產30年來取得的成就。

《世界遺產資源手冊》中文譯本發布

“聯合國教科文組織成立70周年暨中國加入《世界遺產公約》30周年成果發布會”上,聯合國教科文組織駐華代表處文化項目主管古榕女士宣布,由聯合國教科文組織撰寫的4本《世界遺產資源手冊》的中文譯本首次出版。

古榕介紹,《世界遺產資源手冊》英文版出版於2011年至2013年,旨在對締約國遺產保護部門、當地政府、遺產地管理人員等提出指導意見,讓列入名錄的世界遺產得到有效保護和妥善管理。

古榕說:“手冊的英文版早已出版,但一直沒有相應的中文譯本。在中國住房和城鄉建設部、國家文物局和中國古跡遺址保護協會聯合翻譯後,漢語讀者能夠接觸這些指導文件,有效理解世界遺產的概念,並將其運用到實踐中。”

住房和城鄉建設部世界遺產與風景名勝管理處處長左小平發布了《中國世界自然遺產發展公報(1985-2015)》,該公報從中國世界自然遺產的管理機制、生態文明和文化傳承、社會經濟貢獻、國際交流合作等8個方面,系統闡述了中國在自然遺產方面的工作和成就。

左小平說:“中國自古以來有天人合一的理念,不但保存了鬼斧神工的自然景觀,也創造了以自然為載體的歷史文化,這些都是國家不可再生的公共資源,也是世界遺產重要的來源。中國世界遺產類型齊全,囊括自然遺產、雙遺產和文化景觀等全部遺產類型。從數量看,中國現有18項世界自然遺產、雙遺產和文化景觀遺產,在世界上數一數二。這些遺產涉及國家級風景名勝區29處、省級31處。世界自然遺產已經成為中國保護自然生態的標桿,是展示國家形象的窗口,促進國際合作的橋梁。”

據國家文物局文物保護與考古司司副司長陸瓊介紹,今年5月,國家文物局委托清華大學、國家遺產中心和北京國文琰文化遺產保護中心,開展中國世界文化遺產30周年發展歷程回顧及相關專題的研究工作。

在以往研究的基礎上,這支研究團隊采訪了十多位世界文化遺產專家,赴多個世界文化遺產地考察,獲得長城、明清故宮建築群等遺產地提供的相關材料支持。

全書包括中國加入《世界遺產公約》30年來的發展情況綜述、申請申報機制、保護管理狀況、世界對中國的影響等6個部分。終稿已經於11月中旬交付排版,預計年內正式出版。

旅游業挑戰世界遺產保護管理

聯合國教科文組織駐華代表處文化項目專員盧葉表示,近年來,中國在世界遺產保護管理中面臨的一個主要挑戰是旅游業的發展。

目前,中國已經成為全球旅游業排名第四的國家,據2014年不完全統計,國內旅游人數達到36.1億人次,在2013年,僅涉及國家風景名勝區的世界遺產地的門票收入就超過100億元。聯合國預測,2020年中國將成為世界第一大旅游目的國。

“一方面,旅游給遺產地帶來很多益處,發展中國家可以增加就業、減輕貧困;但另一方面,很多遺產地沒有資源和經驗來管理可持續發展的旅游。”盧葉說,

據他介紹,以可持續發展為原則的旅游管理方式分為三個方面:首先,對遺產本體進行保護,由專業的世界遺產保護管理機構進行監測評估;其次,監測遺產地旅游對遺產地利益相關者,特別是遺產地社區居民的影響;再次,在此基礎上,制定世界遺產地旅游可持續發展監測的工作框架,並將這個結果進行匯總分析和發布,對遺產保護管理機構提供相關工作建議。

對此,盧葉提供了一個設想,從2016年開始在中國開展世界遺產地特色運動會,把遺產保護與體育旅游相結合,作為全面展示遺產地自然和文化、物質和非物質文化遺產的窗口。

中山大學旅游學院教授張朝枝介紹,學院從事可持續旅游的研究工作,涉及黃山、張家界、龍門石窟、都江堰等幾處世界遺產地。

“我們發現,其實遺產地的本地監測和旅游監測不太一樣:旅游監測是對旅游本身的可持續發展,遺產監測則強調旅游的發展是否影響到遺產本身的目標。”張朝枝解釋,比如,遺產目標的第一點是促進遺產本體的保護,第二是促進價值的傳播,第三是促進遺產當地居民得到好處,這與旅游的目標不盡相同。

那麼,能否通過旅游合作來加強遺產價值的傳播?張朝枝團隊最近的研究發現,旅游對新一代的年輕人而言,真的能促進他們對遺產價值的理解;但對本地老百姓來說,反而因為旅游發展,使他們更在乎經濟價值。

聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心北京分中心教授李迪華認為,應該支持中國的世界遺產地旅游從觀光旅游向生態旅游、修學旅游、鄉村旅游等轉型,避免或者限制金融資本過度介入遺產地的旅游開發。

“未來我們一定要把遺產地的保護與可持續利用的效益還給當地人,還給當地社區,真正實現世界遺產地的全民共享、全球共享。”李迪華說。

“保護古國文明,保護世界遺產”

中國住房和城鄉建設部城市建設司副司長章林偉認為,在世界遺產未來的發展中,應該重點加強5個方面的工作。

一是要堅持保護優先、適度利用,不能因為短期利益犧牲長期利益,不能因為當代人的利益損害世世代代長遠利益;二是要建立健全保護的管理制度,完善立法執法體系;三是堅持世界遺產的公益性,促進服務的均等化;四是與社區協同發展,建立完善社區利益和分享機制,促進建立和完善社會監督機制,引導社會公眾共同關注和參與世界遺產的保護;五是要加強科學研究的能力建設,加強基礎性研究和相關方面的國際學術交流。

李迪華認為,長城、大運河都涉及中國多個區域,絲綢之路更涉及多個國家,加強世界遺產跨區域、跨國界的整體性研究、利用和保護非常重要。

盧葉也表示,希望推動中外文化交流來保護非物質文化遺產。“我們認識到,世界遺產的文化和自然價值不可分,物質和非物質文化的價值也不可分,我們希望能夠借文化推動可持續發展。這一點可以在2005年第33屆聯合國教科文組織大會高票通過的《文化多樣性公約》,以及聯合國今年9月25日正式通過的《2015年後發展議程》中得以體現。同時,文化也是中國“‘十三五規劃’中非常重要的領域。”

在這樣的背景下,聯合國教科文組織駐華代表處希望能組織一系列的中外文化交流,以一些已經列入名錄的遺產為載體,如昆曲等,鼓勵對話和相互學習。

聯合國教科文組織還建立了“創意城市網絡”,中國有8個城市被列入該網絡。“我們希望通過這樣的機制,和咱們中國特有的非物質文化遺產來開展文化交流。”盧葉說。

故宮博物院院長單霁翔不久前去了阿富汗,一下飛機就被要求穿上防彈衣。當他問怎麼去阿富汗的那些世界遺產地時,陪同人員搖搖頭,“那些地方都很難去”。

“今天的世界很不太平。那些讓人非常敬仰的考古遺址遭到蓄意破壞,卻沒有喚起人類社會對這樣行為的共同的強烈譴責。”單霁翔說,“不久前召開G20會議,發達國家的首腦聚在一起探討世界的未來。我覺得僅僅靠經濟不能拯救世界,拯救世界還要有文化的力量。本國的文明、他國的文明都應該受到尊敬。我們有很多文明古國,中華文明、印度文明、埃及文明、兩河文明、瑪雅文明,還包括歐洲的希臘、意大利……應該由聯合國教科文組織展開一場行動保護古國文明,保護人類共同的文化遺產。”