紅樓群應是張學良建的少帥府

日期:2016/12/15 0:57:07 編輯:中國古代建築

大帥府西院有六座紅樓,多年以來,民間(包括有些史家)一直認為這組建築是張學良為弟弟們建造的住宅,言之鑿鑿,廣為流傳。事實果真如此嗎?筆者經過考察和研究,認為“住宅說”缺乏依據,西院紅樓群應該是張學良為自己建的少帥府,它標志著張學良時代全新的開始。

張學良只建了紅樓地基

帥府西院紅樓群是張學良主政東北時期大帥府的重大建設項目,也是大帥府建築群中唯一一處由張學良主持動工的。

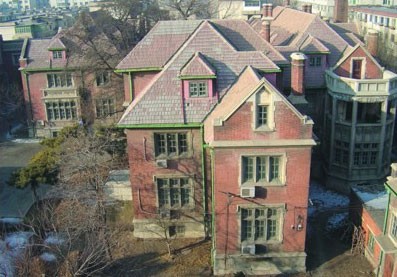

紅樓群總占地面積11017平方米,建築面積13250平方米,是帥府規模最大、房屋最多的建築群。紅樓群共有6棟大樓,均為地上3層,地下1層,其中有2棟廂樓,4棟正樓。每一棟樓的平面、立面造型各具特色,但風格大致相同,均采用三角形的山花、紅磚牆體、矩形方窗,壁柱、線腳、門窗框、檐部系采用白色石頭,色彩明快。整個紅樓群設計嚴謹,布局宏大,建造精美,屬於典型的哥特式建築。

帥府西院原為江浙會館,1913年底,張作霖將江浙會館買下。 1914年至1916年春,張作霖在修建三進四合院時,其全家暫住這裡。三進四合院建成後,張作霖在江浙會館的北部又同時修建了東西兩個四合院,每個四合院均建有正房、門房、廂房各5間。在會館的南部建有7間瓦房做帥府衛隊營營部,瓦房南側至西轅門則為衛隊營訓練操場。西院南北兩部分由青磚圍牆相隔,各走獨立門戶,以衛隊營界牆北側胡同為共同通道,與中院、東院相連。

西院四合院西邊一套安排張作霖的二哥張作孚的夫人及孩子張學成、張學文居住。1927年,張學良的二弟張學銘與姚氏結婚時,新房就設在此四合院。在此四合院的東側,中院的北牆處,建有一處網球場,東連大青樓,西接西院四合院,張學良經常帶領兄弟姐妹在這裡打球。

1929年,張學良邀請著名建築師楊廷寶設計帥府西院建築,楊廷寶設計了6棟英國都铎哥特式風格的3層樓房,張學良十分滿意。1930年春天,張學良決定通過國際招標的方式選擇一家有實力的建築商為紅樓群施工。是年秋天,當時正在葫蘆島興建東北軍營房的美國馬立思建築公司中標承建,為此,馬立思還舉行大型雞尾酒會慶祝該工程的承接。1931年5月,帥府西院的6幢紅樓破土開工,到了當年的9月,6幢紅樓的地基、地下室等項目均告完成。

“九・一八”後張學良放棄紅樓

就在6幢紅樓主體施工開始的時候,發生了震驚中外的“九・一八”事變,帥府及西院正在興建的6座紅樓均落入日本關東軍的手裡。由於6幢紅樓由美國建築公司承建,經馬立思出面交涉,日方下令撤出警衛部隊,仍然允許美方繼續施工。張學良獲悉此事後,十月在北平正式致電馬立思。電稱:鑒於三省淪陷,國難日危,奉省舊宅皆落於日本帝國主義之手。恐短期難以收復,故而西宅工程見電應即中止。馬立思接電後,一邊繼續施工,一邊派他的私人代表戈爾來到北平。張學良在六國飯店接見了戈爾。戈爾稱工程已近尾聲,無法中止。而張學良得到的消息是只建成一半,張學良堅持停工,稱如美方繼續再建,工程費很難得到繼續供給。戈爾把張學良的意見轉述給馬立思後,馬立思為了逼張學良按合同付款,堅持繼續施工。1932年春天,紅樓群完成主體工程,秋天全部竣工。

1933年春天,張學良下野後前往上海,准備戒毒後去歐洲考查軍事。在沈陽的馬立思聽說張學良下了台,認為正是他討債的好時機,於是匆忙趕到上海,當面向張學良催要建築款。張學良對馬立思的行為忍無可忍,將馬立思轟出公館。至此,馬立思知道直接向張學良索還四十八萬余款的希望完全破滅。

美國人將張學良告上法庭

為了催討承建費,1933年6月,馬立思一紙訴狀將張學良告到日內瓦國際法庭。身在意大利考察的張學良隨即致電上海的好友章士钊,請他代為應訴。此時,章士钊正在上海忙於為老友陳獨秀打一場震動國內外的官司,分身無術。他告知張學良,他將派他最得意的弟子、蘇州著名律師黎冕親自前往。黎冕精通國際法律,善於應變,且開庭前又有章士钊的指點,所以當黎冕等律師來到日內瓦以後,出其不意地向國際法庭提出,追加日本關東軍司令本莊繁為第二被告。其理由是:東北三省均遭到日本的侵略,包括馬立思承建的紅樓在內的張氏家族所有房產,均遭日本軍方沒收。既然馬立思公司所建的紅樓為日軍占有,那麼日本理應負責向建築公司支付所有余款。日內瓦法庭采納了中國律師的要求,宣布追加日本關東軍司令本莊繁為第二被告。然而傳票送達沈陽後,日方拒絕派員出庭。是年7月,日內瓦國際法庭正式開庭審理美國商人馬立思訴張學良拒付官邸建築資金一案,並判定由日本關東軍支付馬立思公司建築余款四十八萬元。馬立思回到沈陽後,多次持國際法院的判決書找日本關東軍司令本莊繁交涉,但連本莊繁的面都見不著。無奈之下,馬立思跑到大連關東軍總部大鬧,本莊繁一怒之下把他抓進監獄關了三天。經此牢獄之災,馬立思再也不敢找蠻不講理的日本關東軍索賠建築款。

1934年初,不甘心的馬立思又把此案告到上海地方法院。他認為,上海法院絕不敢把日本關東軍頭目本莊繁列為第二被告人,可以利用中國人這一難處,爭取勝訴。馬立思和律師艾德裡奇起訴的理由是:現在正值中日戰爭,無法履行向日軍討還欠款,堅持所有建築損失款由原簽約人張學良支付。張學良再次全權委托章士钊作為自己的辯護律師應訴。艾德裡奇在法庭上強詞奪理,馬立思在庭外又不惜重金收買上海及南京的小報記者,公開散布所謂“張少帥賴賬”的謠言,企圖以輿論迫使張學良就范。在這種法庭內外不利的環境下,章士钊感到能否打贏這場官司,已經遠遠超出是否賠償的本身,訴訟勝敗關系到張學良的聲譽與能否向日本侵略者討還公理的大事。章士钊接連在三次庭審中對馬立思及其律師進行了義正詞嚴的駁斥,並將答辯詞見諸報端,激起強烈的社會反響。 1934年9月18日,上海地方法院就這場訴訟時間長達兩年的國際房產官司進行公開宣判:美國馬立思建築公司於“九・一八”事變前所承建之工程,經本院查實為東北邊防長官公廨之一部分,現張學良為卸任長官,故無法負此付款之責。況且事變後東北所有土地房產(包括該公司承建的一部分邊防長官公廨)均為日方所侵占;前訂建築合同已先行廢棄,因此工程所欠一應建築用款,理應通過外交途徑,要求日本政府償還,原告所提出其他訴訟請求,本院也悉數駁回。

此事雖說馬立思有些“點背”,但也與他自作聰明有關,張學良早已明令工程停建,他卻仍然一意孤行,只能自食後果了。

紅樓群就是少帥府

張學良主政東北後,他在帥府內的活動場所主要是大青樓。張學良的辦公室設在大青樓二樓正中南面的房間,北側為他的書房和圖書資料室。大青樓一樓西側的張作霖辦公室和臥室以及東側的3個會客室仍保留下來。

1929年東北易幟後,張學良因機構增設的緣故,將大青樓的房屋使用作了重大調整。原來張作霖在大青樓一樓的辦公室和臥室改為東北政務委員會秘書長廳,一樓東側的第一會議室被改為東北政務委員會,而一樓北側和東側的兩間會客室則保留下來。大青樓二樓是張學良和於鳳至的臥室,三樓則居住著張作霖的二夫人和四夫人。

可以想象,當時大青樓既是辦公場所,又是內眷生活的地方,況且還有張學良的長輩在此居住,辦公、生活非常不方便。所以,張學良毅然決定在西院建造如此大規模的紅樓群,合理的解釋應該是:東北長官公署,也就是少帥府。

張學良很看重傳統的倫理道德,雖然親生母親不在了,但他對父親張作霖的幾位夫人非常尊重。在台灣期間,張學良行動不便,每年還定期去看望五夫人壽懿和六夫人馬月卿,尊重有加。因此,即使張學良建造的西院紅樓群是作為住宅使用,他也會優先分給張作霖的幾位夫人,而不會將它們分給弟弟使用。再者說,建造紅樓群時,張學良7個親弟弟中,只有張學銘25歲,已成家,張學曾18歲,勉強夠成家立業,另幾個弟弟,學思13歲,學森9歲,學俊7歲,學英5歲,學铨4歲,顯然不到單獨居住的年齡,張學良也不會提前10至15年為他的幼弟們建造私宅。更何況按照帥府的生活習慣,未成年的子女一般跟隨母親居住,由其母擔負教育之責。至於說他的兩個表兄弟張學成、張學文,都已長大成人。張學成時任第70師師長,在外應有自己的住宅。所以,可以肯定地說,紅樓群絕不可能是張學良為弟弟們建的住宅。

從建築空間布局上看,1號樓坐北朝南,向南依次為院中花壇、大門和照壁,兩側為對稱的東西朝向的東廂樓和西廂樓。 1號樓、東廂樓和西廂樓與大門共同圍合成一個封閉空間,這種建築組合方式,在當時是典型的公建類建築空間布置方式,而非住宅類建築布置方式。尤其是東廂樓和西廂樓,一個坐西朝東,一個坐東朝西,對稱布局,無論從建築朝向還是空間布局上看,都應屬於公建類,應是1號樓的附屬建築。外加上正南側的照壁,更反映出這組建築的公共性質。

從這3棟建築的室內空間上看,1號樓一層中央有開放式的共享空間,兩側及二、三層皆為南北對稱開間,中間為走廊,這也是公建類建築典型的空間組合方式。東廂樓和西廂樓的室內空間組合方式與1號樓相似,也是一層中央設開放式的共享空間,兩側及二、三層皆為東西對稱開間,中間為走廊的方式,所以從室內空間組合上看,這兩棟建築都應屬於公建類建築。

2號樓位於1號樓的北側,其室內空間組合方式與1號樓、東廂樓和西廂樓相似,也是一層中央設開放式的共享空間,兩側及二、三層皆為南北對稱開間,中間為走廊的方式。不同的是,2號樓的西側有裙樓與北部的3號樓、4號樓相接。據此可以初步推斷:2號樓應是張學良的辦公室及秘書室,1號樓應是東北政務委員會和副司令長官公署的辦公樓,東廂樓和西廂樓應是其他機構的辦公場所。張學良可以通過2號樓南側的出入口進入西院南部的辦公區,通過北側的出入口或西側的裙樓進入西院北部的內宅區。

3號樓位於2號樓的北側,其室內空間格局與上述建築有明顯差異,呈現出典型的住宅特點。一層沒有大面積的公共空間,通過樓梯直接進入二、三層;每層都沒有大面積的房間,也沒有居中的長長的走廊,開間方式也是適合人居的。在3號樓的西側,還有裙樓與南側的2號樓和北側的4號樓相接。通過該建築南側的出入口或西側的裙樓可以進入2號樓,通過北側的出入口或西側的裙樓進入同樣作為內宅的4號樓。據此,我們可以初步推斷,3號樓應是張學良和於鳳至居住的地方。

4號樓位於3號樓的北側,其室內空間格局與3號樓相似,呈現出明顯的住宅特點,西側也有裙樓與南側的3號樓相接。不同的是,4號樓橫向較長,南北各有對稱的3個出入口。從其內部空間分析,該樓應是現代意義的3個獨體別墅拼接而成,這從3處南北對稱的出入口可以很明顯地看到。從當時的情況看,4號樓應是為張作孚的夫人、張作霖的二夫人和四夫人以及她們未成年的孩子准備的。

另外,從判決書和後人的回憶錄中也可以佐證西院紅樓群具有的官邸和私宅雙重性質。

1934年9月18日,上海地方法院就美國商人馬立思訴張學良拒付官邸建築資金一案宣判中提到:美國馬立思建築公司於“九・一八”事變前所承建之工程,經本院查實為東北邊防長官公廨之一部分……從判詞中可以看出,西院紅樓群應是“東北邊防長官公廨之一部分”,其公共建築的性質不言而喻。

據偽滿沈陽第一軍管區司令部勤務兵徐先生回憶,日偽時期,紅樓群的使用情況是:1號樓為偽滿沈陽第一軍管區司令部駐地,一樓為副官處,二樓為參謀處、司令官室、日本顧問室,三樓為會議室;西廂樓一樓為勤務兵宿捨;東廂樓為高射炮司令部;2號樓為軍械、軍需、軍醫處;3號樓為商店;其他樓體使用情況不詳。根據這種情況可以大體判斷,日偽時期,紅樓群6棟建築中,前4棟作為公建使用,3號樓改為商店,4號樓使用情況不詳。另據《沈陽近現代建築》所載:“1929年在帥府西側為東北軍政機關修建八大處辦公樓,建築規模為六棟,磚木結構。”明確了紅樓群公共建築的性質。

張學良的執政生涯本應該從西院紅樓群有一個全新的開始,但“九・一八”一聲炮響,轟塌了張學良在東北的權力基礎,張學良沒能見到紅樓群建成後的模樣。歷史只在它附近留下一塊“少帥府巷”的街牌,指點著後人,這裡曾經與一段歷史、與一個風雲人物有關。

- 上一頁:廬山會議舊址建築藝術

- 下一頁:“福海關”成福建省文物保護單位