最早的西藏寺廟-大昭寺

日期:2016/12/15 2:05:39 編輯:古代建築史數千年發展形式的社會組織形式造就了寺廟文化,同時也使寺廟文化成為藏族傳統文化的經典。

|

|

大昭寺 |

據史料記載,最早的西藏寺廟是建於唐貞觀十五年(641年)至唐永徽六年(650)之間的大昭寺。七世紀中葉,吐蕃王在天尊公主和文成公主影響下,象許多統治者一樣出於多種原因而開始信奉佛教,並營造了大、小昭寺。大昭寺作為平川式寺院建築的代表,其周圍環繞經堂、佛殿、回廊、院落的整體結構形式,以其不對稱的排列,明顯區別於漢式寺院的整體結構。雖然大昭寺的主殿位於寺院整體結構的中軸線上,但是其高於漢式寺廟的建築空間及其空間結構和構造方式,都表明了藏族寺院建築的特色。而主殿外觀中的單檐歇山式絕對對稱的屋頂又反映了藏式建築從一開始就受到漢族建築傳統的影響。建造大昭寺的緣由已經表明了初期即已存在的漢、藏、印度建築風格的相互融合,同時也表明了藏式寺院的風格在公元七世紀中葉即已基本確立。

|

|

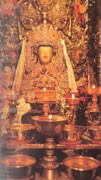

大昭寺釋加模牟佛像 |

藏式寺廟的構成

在過去的歲月裡,西藏寺廟具有多功能的中心作用,政治、經濟、文化、教育都集中於此,因此其建築通常不是單一的個體,而是由許多具有不同功能的建築構成的建築群,這一建築群就其功能可以分為以下幾個大的部分:

錯欽 為寺廟的最高管理機構,也是全寺集會的場所。

扎倉 又分設顯乘扎倉、密乘扎倉、送學扎倉、丁科扎倉,這是相當於一所綜合性的學院,而較小的寺廟沒有這麼細致的分別,那就等同於一所專科學院。

康村 僧人進入扎倉之後就按其地域而分配到相應的康村中,它是扎倉的下一級組織,實際上是僧人宿捨。

拉康 用作供奉佛像的佛殿,一般面積不大,平面呈方形,其高度不一,取決於所供奉佛像的大小,四、五層,通常位於寺廟的中間位置。四周有封閉的院牆和轉經廊。

拉讓 活佛的住所。除了活佛正常的生活用房外,一般都有專用的經堂和佛殿,因此具有獨立的院落。

辯經台 作為喇嘛或活佛升級辯論考試的場所,建築比較平常,低矮的平台上建敞廳供主考人落座,周圍是平整的廣場,聽眾則席地而坐。

除了上述六類寺廟建築單元以外,另外還有靈塔殿、佛塔等。這些建築單元在西藏的寺廟建築中有著多樣的建築樣式和組合形式,如此就形成了眾多的建築格局和建築風格。

藏式寺廟的特點

|

|

大昭寺覺康主殿內景 |

西藏寺廟的建築常見有一種用灌木柽柳做成的“邊瑪牆”它一般位於女兒牆的外側,以木釘固定,刷深赭紅色。邊瑪牆不僅以這種自重較輕的材料為牆體減輕了上部的壓力,還具有較好的裝飾作用,特別是在邊瑪牆上鑲嵌的銅制鎏金的“七政”、“八寶”圖案,和邊瑪牆上口的檐下以短木做成一排象征星辰的白色圈點,既裝飾了寺廟建築的外牆平面,又突出了建築宗教特色,成為西藏建築最具地方特色和民族風貌的重要外部特征。另一具有這種性質的外部特征就是金頂。西藏的寺廟舉凡重要的佛殿和靈塔都要修建四坡形頂蓋屋架結構、上輔鎏金銅瓦的金頂,它在太陽的照射下折返出耀眼的光芒,伴隨著和風送去陣陣的金頂鈴聲,承接著人們吉祥的願望。金頂之上有著豐富的局部裝飾。

西藏寺廟比照漢式寺廟更注重內部的裝飾,而且這種裝飾更加強化了西藏寺廟的地方特色,也豐富了建築自身的藝術內涵。占據寺廟內部最大裝飾空間的是壁畫,其次是觸目可見的柱幡法幢,在一些大寺廟的佛殿中,幾乎每一個空間位置都可以發現工匠的勞績,而設計者正是利用這種“密不透風”的創意,營造一個輝煌的佛的世界,以期引導信徒們對於美好未來的憧憬。

影響寺廟建築的還有其建築的環境,特別是在西藏這樣的高原地區,山體連綿,象大昭寺這樣的平川式建築並不多見,比較多的是依山式建築。這種建築形式一種是以山為背屏,寺廟建築由下而上依次展開,如扎什倫布寺、哲蚌寺等;還有一種形式是一所寺廟就建在一座獨立的小山頭上,形成所謂的“屋包山”如布達拉宮等。與平川式寺廟不同的是,依山式寺廟借助於山的整體氣勢,鱗次栉比,更能表現宗教建築所應具有的那種特殊的宇宙觀念和美學意境,而且遙遠可望。

- 上一頁:藏傳佛教博物館-雍和宮

- 下一頁:現存最早的木構建築-太原晉祠聖母殿(宋)