平順天台庵,究竟是唐代遺構還是五代修建?

日期:2016/12/14 22:13:51 編輯:古代建築史距平順縣城東北25公裡處的北耽車鄉王曲村,有一座規模不大的寺院,名為天台庵。別看它小,僅余一座廳堂式建築,卻始建於唐末天祜四年(公元907年),是我國目前僅存的、全部位於山西的4座完整的唐代木結構建築之一,為全國重點文物保護單位。

8月3日一早,在平順縣文物局文物科工作人員帶領下,記者驅車沿漳河岸行進,前往王曲村探訪天台庵。

小寺佳構

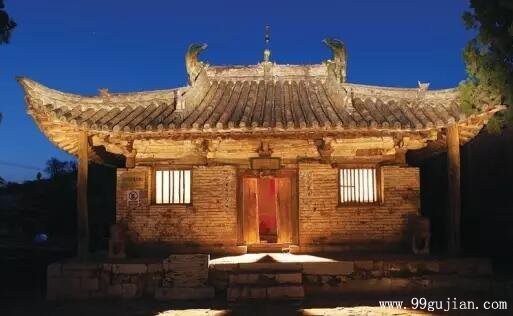

上午10時許,記者一行來到王曲村,先與天台庵文管員劉建宏會合。天台庵就位於王曲村口,位於一座壇形的小山上,山把寺廟高高托起,似乎准備隨時承接人間的香火。

天台庵坐北朝南,它不像許多寺院那樣,正門大開,長長的高高的石階迎著八方香客。天台庵不是這樣,往上走的青石台階並不寬大,在石階的底部,看到的是天台庵的背影,對於見慣了一進山門就進香的香客來說,這樣的進入方式有點特別。

這座千年古庵院的四周,農捨環繞,綠草如茵,林木蒼翠。寺前方為漳河,景色清幽。院內只有一座規模不大的佛殿,基座是一個石片壘砌的方形平台,如進庵門,僅需跨上三級簡陋的石階。大殿面闊三間,平面看去,近似一正方形。門檻、門框、門頭以及門,都是木制,沒有任何裝飾,樸素得像泥土。也正因為如此,它並不讓人感到沉重。殿身正面、側面的明間開間較大,次間僅有明間的一半。劉建宏介紹說,這樣的建築結構在我國現存早期建築的平面中極少見。

大殿四周有12根檐柱,柱高小於間寬。記者看到,柱礎為常見的覆盆式,柱頭形卷舌較緩,柱上安有斗拱,承托屋檐,部分梁架上還殘留有金黃色的五爪龍的彩繪圖案。整個殿內沒有一根柱子,結構簡練,相交嚴實,既無重疊構件,也無虛設之弊,沒有繁雜裝飾之感,使殿內的空間更顯得空闊。

屋頂施灰筒瓦及碩大的琉璃鸱吻。劉建宏介紹,屋脊上鸱吻年代為元代,加之新舊不同的梁架構件,顯示天台庵在千年歲月裡曾屢經修葺,但是修復時沒有發現題記,只有一塊清代筒瓦上記載金元曾維修過。劉建宏說,1973年,原山西省古建築保護研究所所長柴澤俊確認天台庵為唐代建築,天台庵大殿雖然有很多後期修繕的痕跡,但是它的整體結構體現了唐代建築的特點,依然是我國現存唐代木結構建築的珍貴實例,具有重要的學術價值,其建造上的許多做法,與建於中唐時期的南禅寺大殿相似,為中國小型佛殿中的佳構。

天台遺脈

采訪中,劉建宏向記者介紹,天台庵是中國佛教創立最早的宗派“天台宗”的庵院。佛教由印度傳入中國後,天台宗是在中國形成最早、也是最完備的、第一個具有中國特色佛教宗派。因創建者智颛久居浙江天台山,故以“天台”為宗名,隨之各地紛紛建起了天台宗的寺廟、庵院。

隋唐二代是中國佛教的鼎盛期,那個時期出現的佛教諸宗派大多另辟蹊徑,以自家的理解對印度佛教進行重新解釋,“說己心中所行之法門”。當時,傳入中國的佛教在修行方法上曾出現南義北禅的局面,即南方重義理、重智慧,北方重禅定。政治上的統一為結束佛教南義北禅的分裂局面創造了條件,智颛順應潮流,提出了“止觀並重”、“定慧雙修”的“止觀”學說,認為“止”、“觀”二法是轉迷開悟,成菩薩作佛的兩種最基本修行方法,這兩種方法就如同車之兩輪、鳥之雙翼,不可偏廢。

以往的佛教學說,在談及佛性時,都認為佛性是至純至淨、盡善盡美的,天台宗則一反佛教的傳統說法,主張佛性不但本具善,而且本具惡。天台宗這種不依經教的精神,使得有人責備它改變了印度佛教的本來面目。其實,這也可以說是天台宗學說富有創造性,富有中國特色的一個重要表現。

劉建宏說,隋唐二代佛教鼎盛好景也沒有多長,唐會昌五年(845年)唐武宗的滅佛,佛教受到嚴重打擊,所幸的是江南一代得到吳越王錢氏的保護,天台尚留一脈,但亦呈現出“命若游絲”之狀。天台山的僧人為了不讓天台宗教派毀於兵火戰亂和官方剿滅,保存天台宗的教義和香火,在遠離天台山的太行山裡建起了一座小小的天台庵,成為天台遺脈。

在天台庵正殿,記者發現裡面空蕩蕩沒有任何雕塑。劉建宏對記者解釋說,天台庵正殿內原來也有泥塑,“文革”時全部被毀。據當地老年人講,天台庵正殿中塑像為“十二美女”。劉建宏推測,“十二美女”應是佛殿中“十二圓覺”塑像,百姓口口相傳時訛為“十二美女”。按照佛門說法,佛是“徹底覺悟者”,即達到了自覺、覺他和覺行圓滿的最高境界,而菩薩則是“自覺覺他者”,即自己覺悟還要使眾生覺悟。圓覺,有“圓滿的覺悟”之含義,寺中原有的這十二位有望成佛的圓覺菩薩,其實不過是佛教教義概念化的產物,是一種象征,是佛門教義形象化而設計的,即向世人和信眾展示成佛之道。現存長子縣法興寺宋代十二圓覺像最為精絕,塑像皆為美麗動人的女性形象,面相俊秀,神態自然,頗富生活氣息。由此參考,天台庵正殿中的原“十二圓覺”塑像,被百姓口頭相傳為“十二美女”也就不足為奇了。

碑殿寂靜

站在天台庵院子的最南端,記者回首,天台庵正殿一覽無余。這座挺立在漳河岸邊的寺庵,外形和內部結構與五台山南禅寺如出一轍。這裡沒有多到數不清的善男信女,沒有熏得人睜不開眼的香火青煙,也沒有經幡飛揚,它靜靜地走過一千多年,面臨著河水,神態平靜安詳。

漳河西來,河水在這裡變得寧靜而平緩。天台庵與河對岸建於唐天寶六年的古原起寺遺存遙遙相對,兩者都是沉默無語。天台庵石鋪的甬道上,如同進門石階一樣,人跡罕至。院內顯得分外寥落。

除了佛殿,寺院中保存下來的,還有一通唐代石碑和殿前的一對石獅。唐碑矗立在院子的東部,高約2.5米,寬80厘米,厚25厘米。螭龍圓首,碑陽橫豎方格依稀可見,但由於千年的風雨剝蝕,字跡已經風化,無法再看清上面的文字。碑首和兩個側面雕刻著佛像,神態娴靜,體態雍容,一派唐人氣度。有趣的是,在碑首上有一個人面雕刻,這在唐碑裡極為少見。碑照例是被龜馱著,與碑首和碑側的佛像不同,它頭半昂著,扭向一邊,這一神態,給這個千年古碑和這碑上銘刻的蒼茫歲月,憑空增添了幾絲生動。

編者補記:

在2014年底開始的天台庵的大修中,梁架上發現了五代時期的後唐年號題記,雖然尚未最終確定,但天台庵有可能修建於五代年間。如果這一結論成立的話,那麼,中國的原來確認的四座唐代木結構建築將減少為三座。雖然唐代遺構的數量減少了,但這絲毫不影響天台庵的價值,而且從某種意義來說,厘清天台庵的確切年代,遠比它是不是唐建更有意義。