樓慶西 賈珺:古建築價值與保護

日期:2016/12/14 22:04:14 編輯:古代建築史【編者按】10月10日下午,清華大學建築學院樓慶西教授、賈珺教授做客騰訊書院,就“古建築的價值與保護”進行對話。兩位教授從中國古建築的歷史、實用、藝術、文化價值進行分析,經過中外文物的保護情況對比,提出了當今社會的不同主體應該如何重審、保護中國古建築的意見和看法。

輝煌的中國古代建築

樓慶西: 中國古代建築影響深遠

騰訊書院:古建築既是具像的史書,也是傳世的藝術。在世界建築史上,中國的古典建築都是獨樹一幟的,那麼相較於西方中國古典建築的工藝究竟有哪些獨特性?

樓慶西:林徽因先生在《論中國建築之幾個特征》這篇論文中提出,中國古建築最大的特征,是木料做成的框架結構,這跟西方古代建築以石料為主非常不一樣。這種木質結構有以下幾個優點:

第一,接頭部分用榫鉚柔性的接點,加上木材本身的韌性,能夠抗拒突然力量的沖擊。突然受到地震沖擊也是牆倒屋不塌。

第二,木結構將屋頂的重量,通過梁架傳遞到地面,所以牆不承重,建築之間開門窗比較自由。如果不願意開門、窗,全是牆,變成倉庫也可以,全是開門、窗,變成廳堂也可以。如果不用牆、門窗,變成涼亭也可以,隨意自由變換,而西方以牆為承重的建築是不可能的。

這樣好的建築結構如何在現在得到傳承?有些山區,比如廣西三江地區,是侗族居住區,山林上生長了很多建築杉木,現在的人們依然按照傳統方式,利用這些杉木做吊腳樓。這種傳承方式完全保留屋結構的本性和優點。

第二種傳承方式是采用科學的方法,用小木料特殊結構拼接起來,變成屋架,克服木料長度受到限制所導致的跨度太小問題。舉個例子,上世紀50年代,北大、清華各蓋了一所大食堂,同時可以容納兩千多人吃飯。這個屋架采用一米多長的木料,將列環的節點拼起來,拼出的跨度有28米。還有一種辦法:用碎木料用粘合劑,不用拼成跨度更大的木結構,依然保留木結構的特有的韌性。

林先生特地提到了,木結構跟鋼筋混凝土結構相融合,因為鋼結構也是構架。這樣,我們就有可能用現代技術復原古建築的面貌。比如過去燕京大學老辦公樓,還有文津街國家圖書館老館、協和醫院,都是用鋼筋混凝土結構,完全按照木結構的仿古形式建造起來。

舉一個香山飯店的例子,大家請看圖片。香山飯店看上去有中國古代建築的神韻,但用的材料卻是全新的。梁思成生前曾經想到,中國新建築應該是“新而中”,或者“中而新”,是中國的,但是新的。

北京香山飯店

香山飯店的設計者貝聿銘大師是蘇州人,熟悉而且熱愛自己本鄉本土的建築,因此效仿了蘇州建築的特色。香山飯店的室內運用了蘇州建築特有一些窗花構築一些新的構圖。蘇州園林的原洞門放置在大廳裡,變成具有裝飾意義、沒有實用意義的構建。

這是傳統的以白牆壁為主,以植物、山石為畫,營造出素雅的畫面。這也給我們一種啟示:中國古建築不僅是木質結構可以借鑒,甚至建築群的修造、建築與自然之間的關系。比如建築的裝飾,中國工匠善於把中國建築的每一種構建,幾乎從屋頂從到基礎,每一種構建都美化,成為一種裝飾。這些經驗在現在的創作當中都是可以繼承的。

樓慶西:古代建築的裝飾精美絕倫

騰訊文化:樓老師從中國建築工藝講到了古建築裝飾方式,中國古建築每個部位都會詳細裝飾一下。除了一些現代傳承的例子,樓老師是否准備了更多關於古建築裝飾藝術的欣賞?

樓慶西:和大家一起分享舉隔扇門和屋頂。大家非常熟悉的紫禁城太和殿的隔扇門,一扇一扇從上到下,上面是采光的,宮殿的顏色大紅大金,用龍做裝飾。說起來大家可能不信,其中一扇隔扇門共有57條龍。室內隔扇門,可以避免風吹雨淋,很多特種工藝都用在隔扇上。而細節部分,工匠們用壓制成龍的裝飾,貼在木板上,或用景泰藍工藝,或用詩詞、植物繪畫體現某種人文精神。

宮殿內部的一些隔扇,完全用漆器來裝飾,門板上用漆畫表示。普通民間,普通寺廟和住宅裡能看見:左邊一條是荷花、荷葉和仙鶴,取“合和美好”的諧音。左邊這張是梅花跟喜鵲,喜上眉梢。這幅很有意思,雲南一個寺廟裡,一共六扇隔扇,一幅是完整的喜上眉梢的花,梅樹從左到右排列;背景立著竹子,下面有喜鵲,六扇是一幅完整的構圖。但是取任意其中一扇、兩扇獨立出來,也能夠獨立成畫。

“合和美好”六扇門

南方隔扇的特色在於紋路,冰裂紋。冬天結冰,用腳一蹬,冰裂紋就出來了。放大仔細觀察會發現,每個交叉口上有梅花。冰裂紋上的梅花象征著臘冬嚴寒,萬花凋零,只有梅花獨樹一幟。還有一種紋路是萬字紋,萬字紋是佛教的記號,本來沒有發音的,後人用“萬”字表示。另外,門窗上很多雕刻,人物、植物、動物,都有各自不同的人文含義。

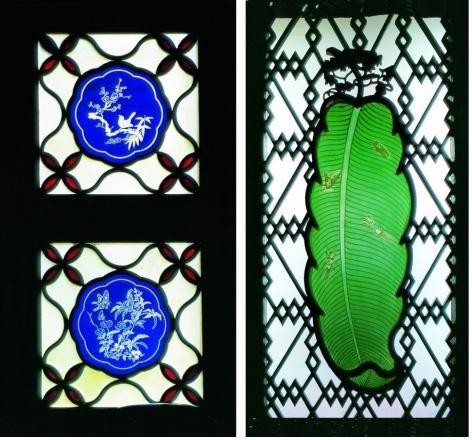

玻璃在中國出現得很早,但真正用在建築上還是明清之後的事情。廣州因為對外交流多,所以比較早地在門窗隔扇上用玻璃。玻璃的裝飾跟木質不一樣,采用刻花,左邊刻的是花卉,右邊則是芭蕉葉子,上面居然還有很小的螞蚱、蜜蜂,完全是一件工藝品。

這張是太和殿上面的正紋,有著三條交叉的節點,這跟陰陽五行有著密切關系。中國建築因為是木質,所以最怕火燒,打雷就有可能引發火災。古代不明白打雷的原因,也沒有科學的防治方法,只能聽巫術之言,將類似於魚的動物造型放在屋頂最高的地方,可以降雨。後這個造型由魚發展成龍。

走出京城到山西,在民間建築上,各種各樣龍的圖案都出現了。而南方,廣州的情況則不同。廣東崇拜一種神魚,消滅火災,下雨,具有象征意義。這是葵紋,青銅器上經常看到,也是起到象征作用。我們看到,從宮殿到民間,中國建築物的裝飾形象的多樣性。

賈珺:古典園林是最具綜合性的空間藝術

騰訊文化:中國古典園林寫意的意境獨具特色,那麼中國傳統建築造園的手法是什麼?

賈珺:中國古典園林有三個大特征。首先中國古建築有很多不同類型,我們有宮殿、閩劇、佛寺,樓先生已經提到了不同的古建築形象,大家都能感受。所有這些建築當中,古典園林是包容最廣泛,最具有綜合性的建築群體的空間藝術。其他的建築群以房子本身為主,但是園林當中看到的實際上是景觀,不僅僅有亭台樓閣這些建築物,還有假山、有水,還有不同的植物,甚至包括小品雕塑,所以這些東西合在一起,才能形成美好的畫面,古典園林更加耐看,或者包容的東西更復雜。

其二,中國古代造園和西方最大區別,在於以模擬自然作為最高宗旨,所以常常把中國園林稱之為東方自然風之源的代表,西方園林稱之為幾何式園林表現。自然並不是指未經過人加工的純自然的狀態,而是中國人心目當中最理想化的經過人工塑造的自然。越是天然形成的東西,實際上越是非常刻意的人工匠心設計的成果,這是古典園林特別強調的造園最高宗旨。

第三,古典園林是極度充滿文化氣息地地方,古代造園家是詩人、畫家,山水詩、田園詩和園林相通,古代人造園把人生對於自然的終極理想,通過物質性的手段表現出來。我們看到所有景觀,都不僅僅單純是這些一花一樹一亭一閣,這些物質本身,背後往往隱藏更多的歷史文化典故,深刻的哲學內涵。

蘇州園林

古代建築在當代環境中的激活

樓慶西:抽象性使得建築得以傳承

騰訊文化:古代的建築除了剛才說到的藝術欣賞,可能還在最初更承載著一些倫理、道德、政治功能,這些功能隨著歷史的發展,可能已經變得不合時宜了,在現代的建築中,古典建築中的禮樂文明、儒家思想,是否還有繼續傳承的價值呢?

樓慶西:建築承載著一些藝術功能,也稱為精神功能,但是建築作為一個造型藝術,跟繪畫、雕刻不一樣。建築只能通過群體、個體形象,表現一種氣氛、感覺,雄偉或平和,熱鬧或寧靜,華麗或樸素。如果進一步表現具體的內涵,需要靠裝飾。建築裝飾跟一般的繪畫雕刻也不同,需要考慮到結構,並且采用象征手法。

比如,古建築只能用冰裂紋、梅花朵表現竹子、梅花,采用比較抽象的表現手法,這也決定了它能被人們長期欣賞。而能夠傳承的是從統治階級到平民百姓的人生追求。建築裝飾到處都是蝙蝠,所謂到處是福。又比如,古代禮制以中為上,高為上,重要位置在中間。農村調查住宅,有一個堂屋,有一個條案,中間做中像。以中為上,現在老百姓還是如此。北京城的中軸線,也因為禮制規定以中為上。這些東西並不具象,所以繼承了下來。

古代窗戶裝飾

賈珺:頤和園體現了晚清政治格局

騰訊文化:頤和園畢竟是皇家園林,是不是暗藏著一些倫理、禮制我們平常沒有發現的一些小秘密在裡面?

賈珺:毫無疑問是這樣的。頤和園始建於乾隆年間,但乾隆在位時並沒有居住,只是游玩。後來慈禧太後把乾隆皇帝已經毀掉恩對園子重新整頓,起名頤和園,有頤和康樂的意思。今天來看,頤和園是晚清皇家唯一一個完整的,可以生活居住的大型皇宮,是紫禁城之外第二個政治中心兼生活中心。入東宮門開始,好幾種庭院,舉行典禮、辦公、生活居住空間。倫理思想在這些建築上面體現得更明顯。在古代觀念裡面,皇家園林也是宮殿的一種特殊形式,同也要遵循一系列繁瑣的倫理秩序。

首先皇家園林的建築等級一定會高於民間。

再看裡面具體建築,等級最高的是仁壽殿,主要對外進行各種慶典,召見大臣,地位相當於紫禁城裡面的太和殿,是頤和園中最高。皇室不同成員在頤和園生活,等級差異感非常明顯,是整個中國王朝歷史上罕見的特例。絕大部分宮殿的皇家園林,規格最高的宮殿是皇帝居住,其次才是太後,因為太後不掌權。但在頤和園中,慈禧太後所住的樂壽堂等級最高,其次是光緒皇帝住的玉蘭堂,再其次是光緒的皇後、妃子們住的玉英館。等級的差異性主要體現在,建築開間數越多等級越高,台階數,屋頂是掀扇還是懸扇、映扇,每個細節,用彩畫和裝飾方式完全不一樣。

賈珺:四合院完全適合現代人生活

騰訊文化:賈先生有一本著作叫《北京四合院》,詳細列舉了魯迅先生文化名人的故居,能不能講講傳統閩劇的生活情趣?

賈珺:至少從兩千多年前開始,中國主流民居形式,一般是圍合的院落式。經科學檢測手段可以證明,合院住宅是相對理想居住環境,成本比較高,用地面積比較大。同時這樣合院住宅有很強方位感,通過不同方位反映家庭成員地位和本身。最為突出的是北京四合院,從元大都時代開始,上至王侯將相,下至平民百姓,大家住在寬窄、大小不等四合院當中,這種情況經過明清達到很成熟境界。一直到民國時期,還是北京主流的一種住宅。

北京四合院

明清時期好的四合院很難進去。現在大部分開放的是民國名人文化故居,這些四合院有一些特點:規模尺度不是特別大,是一個知識分子比較中等的家庭的生活場所。其二,仍然保存著傳統四合院的基本格局。第三,這些建築暗示了四合院非常強的適應性或者可變通性,這樣老的住宅形式,只要加以改造,不破壞傳統面貌,同樣非常適合於現代人生活。文化名人親自主導設計,或者有自己想法,比如說魯迅先生在阜成門內的故居,他自己畫一張草圖,一直流傳至今。這些四合院,不光可以看到傳統建築的很多特點,還可以看到民國時期這些文化名人的生活環境,包括特定的一些很有情趣的東西。比如茅盾先生在院子裡專門做了秋千,給孫女玩。老的建築傳統民居,並不是死氣沉沉的牆、屋頂、窗戶這些物質性存在,而是文人生活過的場所,竟然厮人已逝,但是這種氣息承載了某些可以傳承的文化價值。

樓慶西: 保護民居比保護宮殿困難

騰訊文化:賈先生提到非常遺憾一點,現在開放的好四合院,只剩下名人古居。樓先生在全國各地做傳統民居搶救性調查,您說保護民居比保護皇家建築更難,這是為什麼?

樓慶西:故宮皇家建築,使用功能定格在1911年或者1924年,溥儀皇帝被趕出宮為止。現在的故宮只是一個博物館,一個展示古代建築的博物館,沒有內容、功能發展問題。但是農村住房不一樣,從過去到現在,以至於到將來,都是人們生活的聚落。物質生活和精神生活都會隨著時代的變遷而變化,而農村的老房子完全不適應新的需求。那麼農民為了讓自己的房子更好住,就要把原來的各種構造進行改造。比如把花窗戶去掉,改成玻璃窗等等。其實花窗戶有著獨立的藝術價值。發展跟保護,有天然矛盾。從總體講起來,保護一個古村落比保護一個故宮更有難度。

賈珺:中國的文化保護落後西方太久

騰訊文化:如樓先生所說,保護古村落非常難。從聯合國教科文組織,評選出來世界遺產目錄的數據來看,中國的遺產數量絕對名列前茅的,而這其中有大多數是古建築群、古村落、古樓,這樣看起來,似乎我們在世界上保護的還不錯。但在潛意識裡卻覺得其實西方比我們保護得更好。這其中的這種認識錯位,是什麼原因呢?

賈珺:文化遺產保護實際上是全世界共同面臨一個難題。人類社會本身一定要不斷地發展,我們的生活方式會變化,但是又盡量想保持文物的原狀,二位之間一定是一個矛盾,剛才說到世界文化遺產問題,這代表著世界范圍內普遍公認的最高價值的這些人類遺產。中國的確現在世界文化遺產的數量,在全世界排名第二,僅次於意大利,但是的確這個也並不能證明我們保護工作做得好。文化遺產多,因為我們是一個文明古國,地域范圍很大,有很多東西還能夠保存到今天,意大利只相當於我們一個省的面積。

目前中國文化遺產保護可能還存在著很多問題,和西方國家相比有著很大的差距。但是造成這種現象的原因卻是很復雜的。首先,西方的文物保護的事業開展得很早,至少在文藝復興時期開始,已經有專門的文物保護官員了,而我們中國要到民國以後才開始有人提到這麼一個問題。中國人長久把建築本身看成是一種器物,沒有當作古董、文物看待。當有了資金後,舊的廟宇被翻新。

其次,西方的建築以磚石結構作為主題,本身本身相對比較牢固,和現代的某些設施更容易兼容,而我們是木結構體系,本身潛在的問題容易失火,古代需要經常更換構建,完全原封不動,房子會塌。

第三,對於文化遺產保護問題,全民文化意識比較弱,尤其是有主導權的地方領導和上級領導決定文物建築命運,將很多古村、古鎮、古街,瞬間蕩平,為城市主街、新大廈騰地方。至少主政者腦海當中,這些文物沒有那麼高的價值,即便有價值,也要為經濟讓路。而西方一個學者說,中國人老討論老房子該保護還是拆,在他們看來,這和大熊貓可以殺還是不可以殺,是一個不可理解的荒謬的問題。這種狀況下,除了專業工作者之外,需要媒體、更多的民眾,大家加入到古建築的保護和宣傳工作當中來,讓我們的全民眾明白,保護我們的文化遺產,是所有公民的一個應盡的責任。同時我們不要認為舊房子,老的物件就是累贅、廢物,它們實際上是一種更寶貴的資源,這種資源有可能直接作為一個旅游目的地,轉化為經濟效益,更多的時候是一種文化記憶,一種精神存在。

挖掘古建築的真正價值

樓慶西:古建築攝影更應表現精神文化

騰訊文化:國家和政府有責任和義務,馮骥才這樣的文化名人有他的擔當,我們這樣的普通人,平時接觸到古建築就是到名寺古剎裡面合影留念,我們的方法到此一游拍照片就算了,我們今天接觸到兩位老師,非常想請教,有什麼方法能夠拍一張好的照片,既能夠體現建築文化價值,又能夠表現出它的審美價值。

樓慶西:首先要搞清楚建築攝影要求是什麼。我的認識是,調動應用一切的攝影的技術手段和藝術手段,完美地去表現建築文化。我們可以拿一些作品來看。比如說徽派建築,著名畫家吳冠中先生很喜歡。他是南方人,很喜歡家鄉的山山水水、古村落,這是他畫的水彩,水鄉。同時,吳冠中先生善於抽象,具像到抽象,黑瓦、白牆、灰磚,最後抽象到全是黑白組成。對於南方建築、江南建築、徽派建築的藝術認識和特點,攝影愛好者居然抓得住,而且抓得很准。又比如,門的文化。這個攝影家不是單獨拍攝一個門,而是搜集很多門排列出來,變成一個門的集合,這個構思很有意思。再看下一張,這是一個破損廢棄的磚窯,利用光影,把磚窯照成教堂的光影一樣。建築攝影有規定,人物不能出現,只能純粹表現古建築。

騰訊文化:為什麼會有這樣的規定?

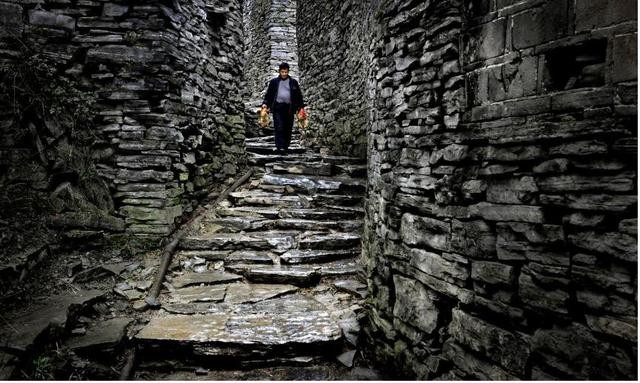

樓慶西:這是國外的幾個頂級攝影師做出的規定。但我認為在建築攝影中把人物加進去,並不會分散建築,反而能更多地表現人物氣氛,比我們單純拍攝建築更有氣氛、人情味和生活情趣。

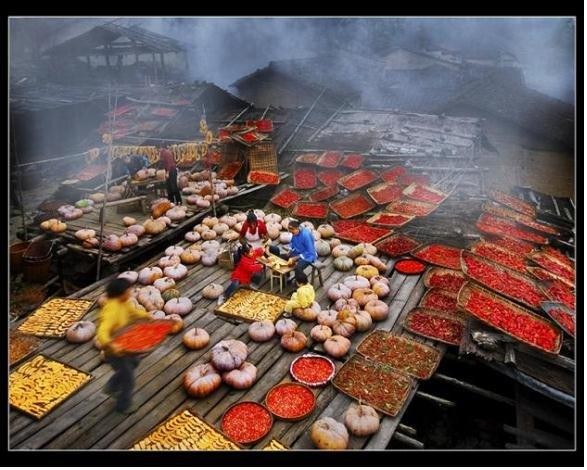

比如,這位攝影作者抓住老鄉手裡要宰的兩個公雞。有了這個人、這些雞,這個石頭村子才更有生活氣息。建築攝影不但表現古村落的山水、建築、道路、橋梁,還要蘊含農耕文化、服飾文化、器物文化。比如農耕文化中的豐收主題可以用曬滿屋頂紅辣椒、玉米、鍋巴片來體現。又如,這張照片體現的是福建地區的屋頂。福建海風多,屋頂的瓦用石頭壓上。但作者敏銳地捕捉到,這些屋頂有著特殊的色彩美和形式美。還有,南方的四合院非常小,是一個天井。天井瓦要經常修葺,作者就抓住一個人低著頭在修瓦的瞬間,畫面非常生動。

豐收

攝影比賽中的作品視野開闊,形式多樣,富有創意。不但表現了各個類型的建築,而且涉及面很廣闊,包括文物保護,非物質文化遺產,建築技術,建築藝術,建築裝飾。原因無非三條,第一,中國古代建築文化非常豐富,客觀上提供了一個廣闊的創作天地。第二,攝影技術、攝影藝術在中國有了極大的普及。有了手機的參與之後,普及面更廣。第三,各個地方國際攝影節、攝影展,連續不斷,我們能看到世界各國最時尚、最流行的建築攝影流派。

攝影作品

賈珺:很多人看古建築是去旅游

騰訊文化:雪花啤酒和清華大學聯合舉辦的拍攝公益活動已經持續多年。賈珺連續六年擔任評委,您參與的個人感受有哪些呢?

賈珺:個人的感受,首先是很震撼。對待同一座古建築,建築師和攝影師的眼光很可能是不一樣的。在攝影師們的圖像當中,我看到很多以前沒有關注過的側面、沒有想象到的畫面。古建築本身是一件藝術傑作,提供給後人不同解讀的方法,和無數種可以去拍攝角度和畫面。

另外,古建築攝影實際上是對古建築文化進行普及和傳承的方式。很多人對古建築的觀賞只是走馬觀花,留一張影就走了。通過古建築攝影大賽的宣傳,希望有更多的人能夠沉下心來,多去了解一些古建築的知識,包括背後隱藏的一些文化元素。這對於整體的文化復興都是有不可估量的作用。

賈珺:古建築研究的資金一直缺乏

騰訊文化:雪花啤酒和清華大學合作,有專業性的成就出來,二位合作的中國古建築古書,雪花啤酒資助是古建築最大的資助,似乎國家以前對古建築的資助非常少,捉襟見肘,這筆經費進來之後,幫你們解決研究上哪些問題?

賈珺:國家將大量的資金投入到文物建築修繕當中,贊助古建築學術研究,但是單項從來沒有達到過千萬級數額。所以此次的資助對於我們來說相當於久旱逢甘露。以前古建築研究相對比較冷門、清苦,這方面前輩都漸漸老去了;願意投身其間的年輕人沒有那麼多,因為沒有特別明顯的經濟效益,甚至沒有什麼出名的機會。但是仍然有一些人,願意堅守在這個陣地。我們當然會遇到各種各樣的困難,其中包括經費上面的困難。雪花這樣的持續資助,應該說對我們的幫助是巨大的。

我們有了這些經費之後,可以推出古建築古書和各個省古建築地圖。除了這些普及性的書之外,每年還將出版大型學術刊物,一些純粹的學術性活動都可以隨著這個項目一起來帶動,能夠代表當今建築學術研究的一個高端水准。這筆資金還給了研究古建築的人們很大的鼓勵:我們不是只有這幾個人在戰斗,越來越多的企業家、社會上的有識之士,廣大的民眾,並沒有遺忘這個龐大的領域。

賈珺:民眾的古建築知識都不太健康

騰訊文化:企業參與到古建築文化和傳統文化保護,已經走出了可喜的第一步。在此代表騰訊文化頻道和網友向媒體請教一下,媒體以及觀眾參與傳統文化保護,可以有哪些方式?

樓慶西:一句話,多宣傳。

賈珺:我非常同意,再加上一個定語就是正面宣傳,傳遞正能量。普通民眾對於古建築的了解和關注需要一個引導。比如我看到相對比較遺憾的一個情況,今天去古建築參觀,有導游。我曾經特別注意地聽一下,不科學地講,導游說的內容大概80%有誤,甚至他宣傳的可能是一些不太健康的古建築知識。北京很著名的古建築經典,比如恭王府,我去過不下二十次,有時候累了就坐下來聽導游的講解。他們說的內容基本上都是跟和珅的升官發財有關。導游從游客一進門的時候就開始說,這個恭王府的花園是和紳建的,台階是步步高升,斜廊是一步登天。恭王府雖然是和紳家,但是真正的花布是恭親王重建的,花園本身跟和紳沒有任何關系。我曾經問過游客,恭親王是誰?游客說恭親王不就是和紳嗎。這就是進行通過不正確宣傳造成的誤導,是對古建築戲說扭曲,沒有什麼價值。實際上真正的恭親王在歷史上的地位比和紳重要的多,這個花園真正代表的是北方園林藝術的精華部分,但沒有人告訴游客。

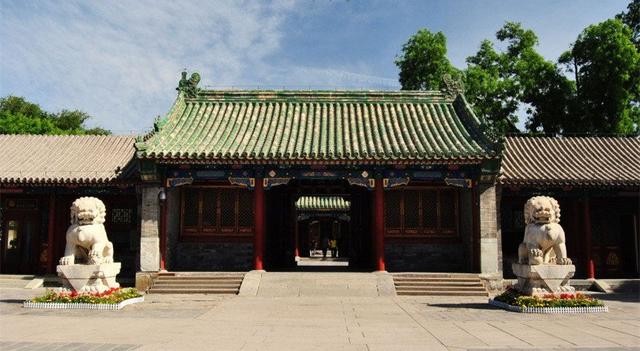

恭王府

很多時候,大家懷著一種很獵奇,甚至一種看滑稽的心態看古建築,這對於古建築本身和所有游客都是一個損失。希望媒體在這方面做出更好的宣傳或者正面的引導。

總結:中國古建築的輝煌不僅僅存活在歷史記憶中,更應該在當代的語境下發揮自己獨特的實用、藝術、歷史文化價值。就企業、社會團體、個人來說,都應該重新理解和重視中國古建築的現狀和地位,更好地保護、開發中國古代建築。

- 上一頁:古建規矩

- 下一頁:中國古建築外觀文化特色盡顯