寧波慶元廊橋訴說歲月的悠長

日期:2016/12/14 18:41:56 編輯:古代建築史

大濟雙門橋裡的民俗活動

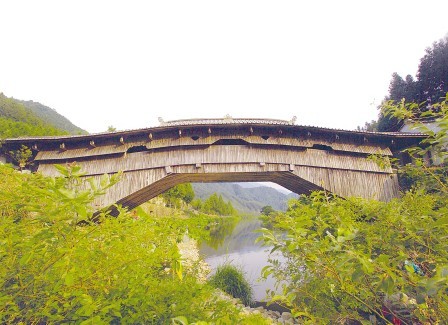

後坑橋

“一座座古橋,掩映在群山之中,它訴說著歲月的綿長,多少人事在滄桑中漸行漸遠……”這是一位網友領略了慶元廊橋的風采之後,在自己的博客裡寫下的一句話。

2009年9月30日,在阿聯酋召開的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產會議上,“中國木拱橋傳統營造技藝”被列入《急需保護的非物質文化遺產名錄》,慶元縣是具體申報地之一,另外還包括福建寧德的屏南縣、壽寧縣、周寧縣以及浙江溫州的泰順縣。

慶元縣現存百余座風格各異的古廊橋

慶元境內崇山峻嶺,所在扼塞,谷深澗幽,溪流縱橫。古代慶元人民逢山開路,遇水架橋,因地制宜建造了各種雄偉壯觀、工藝精湛、構造科學的廊橋。現今慶元境內仍保留著百余座風格各異的古廊橋,其中木拱廊橋是中國傳統木構橋梁中技術含量最高的品類,如今在我國能保存下來的為數極少,被人們稱為活化石。

翻開一本光緒版的《慶元縣志》,上面記載著自宋元以來修建的各式廊橋230多座:全國現存壽命最長的木拱廊橋(如龍橋)、全國現存單孔跨度最大的木拱廊橋(蘭溪橋)、全國廊屋最長的單孔木拱廊橋(黃水長橋)、全國有史料記載時間最早的木拱廊橋(大濟雙門橋和甫田橋)均在慶元境內。慶元木拱廊橋最具歷史連貫性,宋、元、明、清各朝代建造的木拱廊橋都有保存。

“座座廊橋如瑰寶鑲嵌於群山之間,無聲無息,如夢似幻。它們或鑿石為梁,或疊木為拱,一律蓋以廊屋,有的橫跨懸崖峭壁之上,有的靜臥小溪碧波之上,與周圍的青山綠水融為一體,構成一幅幅精美的畫卷。”來往的游客無不發出這樣的感歎。

獨特的木拱結構,建築工藝巧奪天工

南京大學建築學院副院長趙辰教授到慶元縣考察木拱廊橋後認為,木拱廊橋是真正屬於中國特有的“古廊橋”。木材是線性桿件,一般只能制成框架結構,難以彎曲成拱型。木拱廊橋卻能用木材拼出接近拱型的結構,符合力學原理,非常巧妙。

慶元廊橋的結構核心是用數十根粗大圓木,縱橫交錯成拱,木拱架呈“八”字型榫卯結構體系,具備抗壓、抗側移的作用。

橋拱架底枕木上豎天門柱直通廊屋頂部,使廊屋與木拱架渾如一體,重心下移至底,穩定性強;橋面板上依次鋪上箬葉、木炭、砂土,再鋪砌卵石或小青磚,有通風、散氣、防腐等功效。廊、樓、亭、殿、閣,慶元廊橋的廊屋造型集屋宇建築之大成。設通道、神龛、橋凳等構造,具有交通、祭祀、休閒等重要功能。

詠歸橋的補天閣、如龍橋的鐘樓如巨龍昂首,氣勢雄偉;龍濟橋的鍋形螺旋式如意斗拱藻井、如龍橋的狀似朵朵蓮花相疊的如意斗拱藻井、袅橋的鵝頸椽流線形藻井等均具地方特色。天花龍鳳,中梁八卦,雕梁畫棟,五彩缤紛。擋風板上設各種幾何圖型的窗口,與廊屋外的自然風景構成天然的扇畫、花瓶畫、桃符畫、月宮畫,巧奪天工。

眾人呵護使之傳世流芳

“深僻幽阻、舟車不通”,在《慶元縣志》中幾個簡單的字眼道出了慶元廊橋的“身世”。至於她的“傳世流芳”,書中雖然提到了“歷史上兵戈較少”,但更重要的是慶元政府和各地老百姓的悉心保護。

2001年夏天,趙辰教授到慶元縣考察木拱廊橋時發現,當時的後坑橋就像是斷了腿的殘疾人,得馬上大修。一時間,“修後坑橋”的消息游走於慶元的大街小巷。浙江省和慶元縣政府為此撥款20萬元,更讓人感動的是,並不富裕的慶元老百姓紛紛捐錢,1元、2元的一共籌集到了2萬多元。

2002年,後坑橋修繕工作全部完成。2005年,北京大學世界遺產研究中心為後坑橋維修項目成功申報聯合國教科文組織亞太地區文化遺產卓越獎。該研究中心的阙維民教授說,這是對歷代造橋工匠、當地村民政府以及參與保護者的一次嘉獎。

2008年,中國民間文藝家協會命名慶元縣為“中國廊橋之鄉”。

每年的農歷五月初六,在慶元城郊的袅橋上,都會舉行一個叫“走橋”的傳統儀式,它是慶元廊橋承載的傳統文化中的一個重要內容。除了各種俗文化因子的匯集地和展示場所,廊橋現在還是年輕人拍攝婚紗照的首選、時尚媒體的焦點。藏在深閨的慶元廊橋,通過“夢幻廊橋”的文化品牌走向世界。

推薦閱讀:

古觀象台:守望古都五百年

中華敬老第一坊

福建莊氏祠堂

四川五通橋古鎮

- 上一頁:歷史的見證 天津古文化街

- 下一頁:古觀象台:守望古都五百年