巴蜀石窟

日期:2016/12/14 18:47:59 編輯:古代建築史

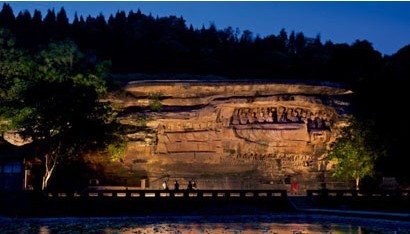

安岳石刻臥佛位於資陽市安岳縣八廟鄉臥佛溝內,是我國現存最大的唐代臥佛,臥佛上方的釋迦說法圖造像主次鮮明,栩栩如生。四川境內石窟寺及摩崖造像眾多,內容題材獨具本地特色,在中國石窟史上占據極其重要的地位。

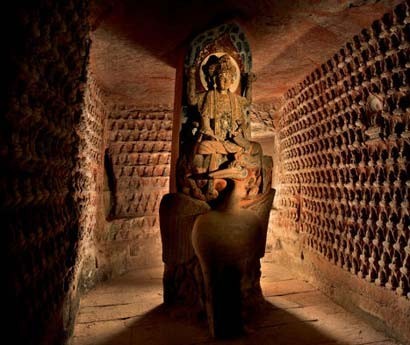

重慶大足北山佛灣中的孔雀明王窟中,壁上千佛與孔雀明王相互輝映,氣氛熱烈。孔雀背屏上镌刻伏氏匠師造像記,伏氏家族世代鑿造佛像,遺存甚多。

引子:四川、四川人和四川文化遺產

在秦王朝將四川地區納入版圖以前,這裡存在著蜀和巴兩個古老的王國,蜀控制著盆地西部的平原地區,巴則占據著盆地東部的嶺谷地區。據史學家研究,四川盆地內自夏代後,一直是以成都平原為中心的古蜀國控制的區域,形成了自成一體的古蜀文化系統--即使不計新石器時代末期的寶墩文化,也先後經歷了三星堆文化、十二橋文化、新一村文化和青羊宮文化(即巴蜀文化)的發展過程,這一過程連續、穩定且持久。正由於四川盆地文化傳統的高度穩定,使得秦滅巴蜀後的相當一段時間裡,這一地區的文化仍然以其確定的方向和慣性繼續保持。

蜀既是一個古國的稱號,同時也是一個古代族群的稱號,該王國盡管經歷了蠶叢、柏灌、魚凫、杜宇、開明數個王朝,但“蜀”這一稱號卻貫穿始終。正因如此,“蜀”這個名稱給後來四川的人們以極深的印象。之後在四川割據的地方政權,如劉備建立的蜀漢,王建建立的前蜀、孟之祥建立的後蜀,每每沿用“蜀”這一古老稱謂。

在秦王朝的直接統治下,四川與王朝中心的聯系加強。秦王朝又通過原先蜀國的中心成都,將其政治、經濟和文化的影響傳播到整個四川及周圍地區。在秦朝覆滅後的楚漢戰爭中,四川是漢王朝建立的後方基礎和依托,成都作為西南地區最大的城市,地位日漸重要。至西漢中後期,四川已是全國最富庶的區域之一。正如嚴耕望所說:“史公《貨殖列傳》述巴蜀物產之饒,但尚未稱成都為‘一都之會’,《鹽鐵論》亦未列入’天下名都’。至西漢末年,蜀郡已為全國人口稠密地區之一,成都一縣著籍民戶七萬六千余,僅次於長安;加以工商發達,已得與洛陽、邯鄲、臨淄、宛並列為天下五都,為當時長江流域唯一之第一等大都市。”以成都為中心的四川地區,其經濟和文化都達到了空前的繁榮。到漢景帝時期,廬江人文翁擔任四川長官,創辦學校,開全國風氣之先,齊魯儒家學說從而風行四川,徹底改變了古蜀傳統。《漢書·循吏列傳》說:“至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”今天,我們在分布廣泛的漢代崖墓、雕刻精美的漢代石阙、特色鮮明的漢墓裝飾(畫像磚和畫像石)以及造型生動的隨葬陶俑等遺存中,都能領略到大漢時期四川獨有的區域文化特色和藝術價值。

四川是容易使人產生神秘感的地方。三星堆出土的三具凸目尖耳大銅面像,其原貌就是人首鳥身的大神。在三星堆人的宗教觀念中,太陽神是天上的神祇,地上有主管人間的神祇,在天神與地神之間,可能還有一位掌管雲雨水氣的神祇。三星堆三具人首鳥身的神祇,很可能與後來早期道教的天、地、水“三官”有著某種源流關系。道家說:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”這宇宙最本源的東西,被老子歸結抽象的“道”,並比喻為形象的“水”,有了水,才會有天地。也許正因四川盆地有著這樣深厚古老的宗教氛圍,這裡才成為早期道教形成的重要地域之一。

當東漢時期佛教傳入中國後,佛也被作為道教的仙佛之一而得以采用。在彭山縣東漢崖墓中,在漢墓出土的銅制搖錢樹上,我們都能看到早期佛像的身影。但直到南朝劉宋時期,受當時南北方政治和宗教中心的影響,四川才出現了較成熟的佛教與道教造像,這種造像形式和風格以該區域的首府成都為中心迅速蔓延開來。

作為宗教造像的重要類別之一,石窟寺觀及摩崖造像需要有適合的山體崖面、強烈的宗教驅動、流行的開窟造像風氣和穩定的社會經濟為基礎,而諸多條件蜀地兼備。四川盆地中廣泛分布著石質細膩的山體,自東漢以來,就有開鑿崖洞作為墓葬的傳統。四川佛教在漢晉時已有傳布,南北朝時期更成為一種普遍信仰,當南朝都城建康(今江蘇南京市)的佛教造像風氣傳入四川以後,佛教徒以及稍後的道教徒就紛紛在山間崖壁開鑿窟龛,建立石窟寺觀。從安史之亂開始,尤其是黃巢攻克長安之後,一直到北宋前期,中原凋敝,四川卻政治平穩,經濟發展,西京長安甚至東京洛陽的著名僧侶、文人和佛道教徒翻越秦嶺巴山來到了四川盆地,依托此地的經濟基礎和文化傳統,將四川的文化、宗教和宗教藝術推至發展的高峰。唐末至宋初,四川盆地一度成為全國佛教及其藝術的中心,影響所及,北至河西敦煌,南到南诏大理。四川盆地的石窟寺觀在全國分布最密集,摩崖造像在全國數量最多,宗教類型和題材內容廣泛多樣,並且在中國北方地區石窟造像之風普遍衰落以後延續發展並達到高潮。廣元石窟、巴中石窟、安岳石窟、大足石窟,都在中國佛教史和藝術史上占有重要的地位。

然而,由於唐代直至南宋,蜀地長期承平,加上宋朝重文輕武風氣的影響,四川官民對於戰爭已經全然失去了防范意識,軍事防御形同虛設。當蒙古大軍南下,大部分四川州縣迅速為蒙軍攻占。元朝平定四川後,富庶的川西平原板蕩灰燼,首府成都已為廢墟。先前唐宋的流風余韻,余息奄奄,但還尚有幾分精神。

最大的劫難開始於明末清初,半個世紀的戰火紛飛,讓四川的社會經濟體系被徹底摧毀。四川固有的傳統文化已經基本中斷。延續了千年的成都文翁石室,在戰火中失去了蹤跡,這是四川秦漢以來文化傳統中斷的一個標志。

所幸,今人還能在博物館、在深藏於巴蜀山嶺間的石窟寺觀、在山野田間的某一院牆間,感受曾經的蜀風漢韻、唐宋遺音,在無數自然災害、人間戰爭和文化革命之後余生的這些豐富的文物和遺跡,讓四川成為當之無愧的文物大省,它們對華夏文明的意義深遠而重大。在經濟飛速發展、收藏持續升溫的現實中,如何更好地認識、保護和珍惜這些祖先留下來的財富,是考古工作者和公眾都應該思考的問題。

至於四川的另一半--包裹著四川盆地西半部的川西北高原,給居於盆地內的人們無數想象。傳說最早統一中國中心地區的創始人夏啟及其父大禹就生於川西北山區,岷山之下還有大禹出生地“石紐村”、“刳兒坪”等聖跡(西漢楊雄《蜀王本紀》),以至秦漢時期被流放四川的人們,都要美化自己是“追隨大禹的足跡”。早在史前時期,進入成都平原的古蜀人,也認為自己的祖先或祖先神蠶叢居住在“岷山石室”。他們想象在這終年積雪的高山上,一定居住著比大禹、蠶叢更偉大的神祇。這個大神先是被想象成具有幾分自然神色彩的太陽落山後所棲息的巨大神樹(三星堆的大銅神樹可能就是這種觀念下的創造),以後又被想象成老虎形狀的“開明獸”和“西王母”,最後演變成坐在龍虎座上、擁有長生不死藥的美女形象“西王母”。顧颉剛等學者歸納中國遠古神話有兩大系統:以西方高山為背景的昆侖神話和以東方大海為背景的蓬萊神話,而壯麗的昆侖神話便是四川先民對中國文化的另一貢獻。

推薦閱讀:

不怕賊偷怕人惦記的武則天陵

湘潭水府廟水庫下古鎮被淹50年

東北現存最完整媽祖廟在莊河

北京百古建加緊修繕明年“申遺”

發現巴蜀石窟中國石窟寺最後的輝煌

自佛教從印度傳入中國,從新疆到敦煌,從雲岡到龍門,一路留下諸多精美絕倫的石窟造像,晚唐以降,北方大規模開窟造像活動漸漸衰落。唐宋以後,獨巴蜀地區石窟開鑿與摩崖造像日益繁盛,綿延不止,且獨具蜀地特色,書寫了我國晚期石窟史上最輝煌的篇章。

四川周繞崇山峻嶺,不知將多少美好阻隔在群山之外,但從未擋住佛陀的腳步。四川是中國石窟造像延續時間最長、分布最廣的地區之一。川北廣元、巴中地處中原入川要道金牛道與米倉道,較早開始開窟造像;西蜀成都在南北朝時已開始建寺造像,至唐宋更趨繁榮,成為中國重要的佛教文化中心,傳播久遠。當北方石窟造像漸漸停歇,四川石窟卻遍地開花,安岳、大足的摩崖石刻更是晚期石窟寺最傑出的代表。

江波峭壁金牛道

1998年夏天,我第一次走進廣元,踏上向往中的古金牛道,這條從成都進入關中平原的千年古道是當年佛教和造像藝術入川的第一站,也是我與佛結緣的起點。從此,我走上了對它的探索與研究之路,人生軌跡也因此改變。

金牛道上,石櫃閣棧道傍依著萬仞峭壁,下面是滔滔的嘉陵江,自古是蜀道上最危險的路段之一。可就在棧道上方絕高處,竟重重疊疊、密如蜂窩般羅列著上千個佛教造像龛,龛內佛像數萬尊。立於懸空的棧道上,腳下江水湧動,不經意間抬起頭來,“千龛寶相列森羅,百尺金身擁堆壁”的景象赫然映入眼簾,你會有怎樣的驚歎?

這就是廣元城外的千佛崖石窟和摩崖造像群,一座刻在江波峭壁上的千年古寺。

即使放眼整個中國,千佛崖的規模也名列前茅。它起自北魏,在唐代武周、開元時期達到極盛,是四川最早、規模最大的佛教石窟寺和摩崖造像群。唐以後雖造像漸少,但直到清代仍未斷絕。我與廣元皇澤寺博物館的王劍平先生、北京大學的姚崇新先生一起,用了兩年的時間,將現存13層848個大小龛窟一一編號記錄,這個數字並未將大龛(窟)內數百個補鑿的小龛像計算在內。造像之間,數不清的造像題記、游記、裝彩記……讓我讀了又讀,從中獲取的歷史片段,讓那些過往的人物與場景神秘而清晰地再現眼前。

漢代中原王朝對西域的經營,打開了中西交流的大門,來到中國傳教的僧人越來越多,隨著時間的推移,佛教不但擁有無數信眾,甚至得到諸如後趙國石勒、石虎等皇帝與眾多達官顯貴的支持。到南北朝時期,我國佛教發展達到第一個高峰期。北魏皇室開鑿了著名的雲岡石窟,南朝梁武帝數次出家,讓大臣以重金為己贖身。佛教寺院與造像開始在中國大地上遍地開花。

這一時期,位於南北政區交界處的廣元先歸南朝的宋、齊、梁政權,後屬北魏。獨特的地理位置使來自北方長安-洛陽地區的造像風格很容易到達這裡。同時,廣元西經天水與佛教傳入我國的通道--河西走廊相連,因此,這時的造像顯現出南北雜糅的樣貌。千佛崖的三聖堂石窟,內容是北朝此時最流行的三佛題材,八字形的佛像袈裟下擺與麥積山同期造像十分相似,但佛與菩薩的面型扁圓,又是典型的南朝造像風格。

南北朝時期,受佛教與玄學思想影響,審美傾向重清瘦、尚自然,士大夫追求褒衣博帶的形象和飄飄如仙的感覺。藝術家們以中土流行的審美意識給外來的神像--佛穿上了寬袖大袍式的袈裟,將它們雕刻得或輕盈飄逸,或玲珑精致,镌刻於懸崖峭壁絕高處的千佛崖大佛窟,能夠明顯看出這種特點。但可能是離士大夫文化中心區域太遠,或者絕壁高處雕刻太難,這裡的佛像略遜色於同期中原的造像,衣紋生硬,面貌略顯呆板,不似中原造像眉目含笑,衣帶飄揚。

之後的北周至唐代初期,佛像雕刻開始回歸寫實,重現傳入中土之初的健壯形象,菩薩像衣飾華麗,身上綴滿繁復的珠寶璎珞,俨然高級貴族。與千佛崖隔江相望的皇澤寺第28號窟,馬蹄形平面穹隆頂式大龛內造一佛二弟子二菩薩五尊立像,二力士把門,後壁浮雕人形化天龍八部像,整龛造像氣勢宏偉,神靈密布,堪與中原王都所在地的同期佛像媲美。此窟是隋代高僧善胄所為,當時蜀王楊秀奉命回京,臨行深感前程險惡,囑隨行高僧善胄用他在蜀聚斂的大量資財於金牛道上造大佛像,祈福平安。此後,四川之摩崖龛像多與這種龛形與造像組合相似。

皇澤寺下方位於嘉陵江河邊的第12、13號窟是武則天的父母開鑿的。傳說武則天是她母親在嘉陵江中乘船玩耍時與龍交感而生。這當然是武氏為證明奪權的合理性故意渲染其生而神聖的手段。她從政治立場出發,利用當時拍馬屁的僧人所獻之偽經《大雲經》大做文章,自稱彌勒菩薩,加號“慈氏越古金輪神聖皇帝”。千佛崖正中最大的大雲洞窟便是這段歷史的產物。洞中高大的主尊與龍門石窟仿照武則天真容所造之盧捨那佛的服飾、相貌極相似。開元三年(715年),從京城來川的高官“劍南道按察使銀青光祿大夫、行益州大都督府長史”韋抗也只能在大雲洞旁邊開龛,且規模遠遜,龛內諸像仿佛附屬於大雲洞。

唐代武周到開元時期是我國石雕藝術的鼎盛期,千佛崖與皇澤寺的佛像雕刻也因此出現了高潮。千佛崖現存唐代窟龛大都開鑿於此時,最先出現於此的背屏式造像窟還對晚唐、五代時期敦煌的洞窟形式產生了影響,晚唐以來流行於敦煌和四川石窟中的地藏與十王題材(後來演變成地藏菩薩與地獄十王造像)也最早見於此。武則天出生於利州(廣元),所以皇室成員和中央高官頻頻在此開窟造像。除了韋抗,一代名臣利州刺史畢重華和益州大都督府長史、按察節度劍南諸州的蘇颋等人頻頻在此建有功德。不僅龛像數量眾多,每一尊像都力求展現人體之美:莊嚴肅穆的佛像,胸肌發達,體格雄健;婀娜多姿的菩薩像,S形的體態雕刻得幾近完美;威猛神武的力士,肌肉條條;恭敬虔誠的供養人,神情和善。在這千仞江波之上,佛國世界的各色形象無不表現得淋漓盡致。

廣元以南,沿金牛道還分布有多處南北朝至隋唐時期的造像,例如劍閣老縣城邊的鶴鳴山、新縣城河邊的下寺、武連鎮邊的橫梁子、梓潼縣的臥龍山、綿陽魏城鎮的北山院、綿陽城內的西山觀、碧水寺……這一路的造像不僅反映出以金牛道為紐帶,北方與四川地區佛教造像的密切關系,同時,因為這裡也曾是我國道教起源和早期流行的區域,所以造像開鑿過程也反映出二教此消彼漲的斗爭與相互融合的歷史。

推薦閱讀:

不怕賊偷怕人惦記的武則天陵

湘潭水府廟水庫下古鎮被淹50年

東北現存最完整媽祖廟在莊河

北京百古建加緊修繕明年“申遺”