龍巖明代珨瑚廟

日期:2016/12/14 18:43:10 編輯:古代建築史

屋檐邊盤踞著數十條龍

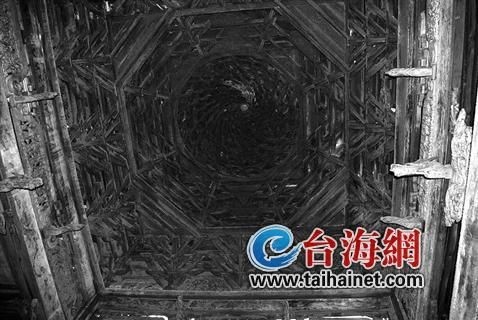

這樣的漩渦藻井,在閩西古建築中並不多見

屋頂飛檐翹角,條條巨龍盤踞;藻井呈圓形卷棚,好似一個漩渦。飛舞的龍鳳與深邃的藻井,賦予這座古建築靈動之感。

這座古廟名叫“珨瑚廟”,位於龍巖市連城縣朋口鎮馬埔村,迄今已存在近600年,是連城縣級文物保護單位。

雖說經歷數百年風吹雨打,但該廟雕梁舊瓦、飛檐翹角,依舊雄壯肅穆,保存較好。尤其是藻井,斗拱堆疊而成,呈“漩渦”狀。當地傳說,明末工匠就是根據“漩渦”打造出這一在閩西建築中極其少見的造型,裡面還藏有一個傳說。

迄今近600年建築保存較好

這座古建築,坐落在山腳下,是一座供奉閩王王審知的古廟。如果時光回流,它已經近600歲,建於明朝正統年間(1436年-1449年)。

雖然“歲數”有點大,但這古廟依舊十分壯觀。屋頂除了有一塊琉璃瓦翻新外,其他均為舊瓦礫、木雕構造。

雨後,群山朦胧,這座古建築的屋頂,也“披”上絲絲雨霧,更顯得古韻十足。瞧瞧這屋頂上,木雕而成的20條龍,似欲騰雲而起,駕霧飛去,蔚為壯觀。

走近建築,其占地面積702平方米,坐西北向東南,上廳下廊,面闊18米,進深26米,穿斗式,木結構,廳堂高10米。

前廊彎椽卷棚頂,檐下用平棚。廟內有一空坪234平方米,廟左前有一座門樓,門樓石雕、廟內梁柱、鑿井均雕刻精美。

馬埔村村主任項火盛說,就連廟前的一棵桂花樹,迄今也有數百年歷史。雖然樹干都已經被掏空,天氣漸冷,樹葉依舊翠綠,也越發映襯得這座古廟悠遠深邃,但又生機盎然。

項火盛說,這座“珨瑚廟”是目前連城保護得比較完整的古廟。每年的二月初二,連城、長汀等地的村民,還有一些祖籍在連城的台胞,都會聚集到此,祈求風調雨順。

藻井似“漩渦”藏有一個傳說

目前,這座古廟正在申報省級文物保護單位。項火盛說,它歷經三次重修,分別在1943年、1980年和1997年。雖然廟內被螞蟻掏空的木梁被石柱替代,但主體建築都沒變動。

廟堂斗拱上,飛出各種大龍、小龍頭頸裝飾,正殿的藻井更是精巧,中心為一玻璃小圓鏡、四周為斗拱組合,采用螺旋圓的形式;藻井下方四周為正方形,站在藻井底下,抬頭一看,這個藻井,就像一個“漩渦”。

項火盛說,關於這個藻井,在當地有一個傳說。明末,馬埔村一帶都是河流,深不見底,水流湍急。就在如今馬埔村所在的位置,那時是一個大漩渦。

沿河一帶的村民,多數靠山吃山,通過販賣木頭養家。但是,運載木頭的貨船每次經過漩渦附近,都會被卷入其中,人財兩失。

直到有一天,一名村民在河邊跪下。他說,如果他的船只能安全通過,就在此處建一座廟宇。這一次,村民的船只還真的安全經過,村民兌現承諾,填河建廟。由於當地很崇拜閩王王審知,就供奉閩王。

不過,這只是一個傳說。其實,藻井自古以來被認為是中華木造建築一項繁復的裝飾技術,只是在傳統的觀念上,它具有神聖意義。

懂建築的老大爺說,藻井為螺旋圓,藻井下方四周為正方形,寓古人“天圓地方”的觀念。這樣的古建築,在閩西並不多見。

背景知識

珨瑚公王:珨瑚公王是汀州客家的神靈,它神秘而悠遠的誕生在汀州蓮城,是為黎民萬姓開疆拓土保佑眾生靈的神靈。在當地人的傳說中,珨瑚公王不僅是汀州客家、福老、廣府、河洛諸系的漢家族的祖先,也是華夏民族的祥和安定之神。

馬埔珨瑚廟:珨瑚廟建於明英宗正統(1436~1449)年間,占地約700余平方米,屬斗拱梁結構,飛檐翹角,雄壯肅穆,是目前連城保護得比較完整的古廟。每年農歷二月初二,河源(過去宣和全鄉叫上河源,朋口的馬埔,張家營、洋坊、文坊,朋口五個村叫下河源,統稱河源裡)十三鄉的群眾都要舉行祭祀廟會,文亨的湖峰,莒溪的璧洲。長汀縣的中屋村等鄰近鄉村也參加十三鄉的祭祀廟會。奉祀的鄉村每年農歷二月初一日把王合瑚公太送回廟裡,叫“入廟”,二月初二讓十三鄉和鄰近鄉村的人去頂禮膜拜;二月初二或初四接去奉祀的鄉村就將珨瑚公太抬去,叫“出廟”,也叫“入公太”。凡是輪到“入公太”的鄉村就要游公太、請戲班唱戲和招待客人。

推薦閱讀:

中山大湧鎮卓山書院

歷經歲月洗滌的鳳凰古錢莊

江門明代石戲台 風雨四百年

黨家村 東方傳統民居活化石