和諧揭陽 潮汕歷史文化發祥地

日期:2016/12/14 18:41:35 編輯:古代建築史

她是潮汕歷史文化的發祥地,歷史悠久,人才輩出,民風重文,素有“海濱鄒魯”之稱;她倚山瀕海,山川毓秀,名勝古跡甚多,是廣東歷史文化名城。見諸史載已有2200余年,以位於古五嶺之一的揭嶺之陽而得名,她就是粵東古邑----揭陽。

這是一個既古老而又年輕的城市:古老是她已有兩千多年的歷史,但一直是縣的建制;年輕是她上世紀90年代初升格為地市,轄區擴容,華麗轉身,朝氣蓬勃。

在市區榕城,積澱著豐富而特有的古代建築:揭陽進賢門城樓,是全國唯一的門、樓、亭合一的單體建築;揭陽禁城,為廣東唯一的元代石城;丁氏光祿公祠,是海內外唯一以【興】字布局的近代民居組群;揭陽學宮、城隍廟、關帝廟,規模都為嶺南地區同類古建之最大。行走在老城區的街道巷陌,古色古香的老建築物比比皆是,仿佛穿越人文時空,盡覽千年古城,文物名邦的流韻風采。

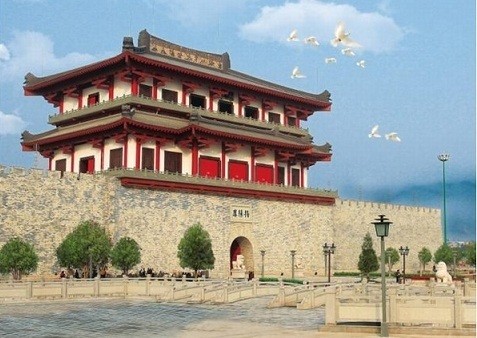

進賢門城樓是揭陽古城的標志性建築,在揭陽“古八景”中被稱作“谯樓曉角”,始建於明代天啟元年(公元1622年),距今已有390年的歷史,自它建成之日起,一直是揭陽的象征,是古城的地標,是揭陽人民的驕傲。

揭陽樓是揭陽歷史跨越的雄偉地標,揭陽也隨之邁入揭陽樓時代。它位於市區東入口,取法漢代形式,秦漢建築風格,古韻風華,高達38米,磅礴大氣,氣勢恢宏。廣場以“水上蓮花”為主題,主樓前放置9.99米高、重達5.8噸的世界最大最重青銅方鼎,寓意“博大精神”,象征揭陽蓄勢待發,有容乃大的豪邁胸襟。重達136噸的泰山石巍然屹立,他山之石見證這裡的發展奇跡,影響深遠,更平添了一份讓人驚歎的壯美。四周“小河環繞”,寓意古護城河和“嶺南水城”之意。

唐朝時揭陽縣主政者曾興建揭陽樓是彰揚古史,是展示統領潮汕地區,凝聚人心的豐功偉績。這一段千百年來萦繞在揭陽人心頭的歷史文化情結使重建後的揭陽樓作為揭陽市歷史博物館,撫古思今,重見輝煌。它自然而然成為一處雄冠古今的新城市地標,也是揭陽人民弘揚潮汕優秀文化傳統的展示舞台,更是市民休閒的好去處。

揭陽文化的精華在於悠久文化傳統傳承的完整性,這深遠厚重的文化底蘊在儒、道、釋和諧共處並保留至今的廟宇道場中體現出來。

儒教----揭陽學宮,也稱孔廟,創建於南宋紹興十年(公元1140年),歷代屢有重修與擴建,占地近2萬平方米,是全國現存的最大規模府、縣級孔廟,僅小於山東曲阜孔廟位居第二位,在同類古建築中有著重要的地位與影響。

道教----揭陽城隍廟,始建於南宋紹興十年(公元1140年),明洪武二年(公元1369年)重建,面積逾2000平方米,融合了明清建築風格與潮汕地方傳統工藝特色,是廣東省內現存最大規模的同類古建築。

佛教----揭陽雙峰寺,“雙峰曉鐘”為揭陽古八景之一,始建於南宋紹興十年(公元1140年),占地面積3000多平方米,歷經興廢,規模宏偉,文物豐富,與潮州開元寺、潮陽靈山寺並稱“潮汕三大名剎”。

這三處宗教聖地都始建於同一年代,千百年來風雨同舟,和諧共存,共同締造宗教聖境,教化民眾,庇佑天下。為了將這三處名勝古跡連為一體,古為今用,所以辟建學宮文化廣場。推進傳統文化與現代文明的接軌,搭建一個廣闊的平台,讓古賢今人超越時空對話與交流,使文化之邦的傳統與時俱進,綿綿傳承與光大發揚。

學宮文化廣場采用明清建築風格,又有潮汕傳統民居山牆、騎樓及徽派建築特色。以潮汕地方建築語言诠釋古城的文化內涵,古意盎然且不失人文關懷,充滿勃發生機與時代強音,具有濃烈的文化建築氛圍。以“風情、人文、古意”為設計理念規劃為儒家、道家、佛家廣場三個主題廣場,占地123畝,重點建設的儒家、道家廣場中心軸已先後落成。儒家廣場主要有仿古牌坊、宋文化柱、文化書卷、杏壇春意等,文韻十足,意氣風發,彰顯儒家文化特色。道家廣場包含城隍戲台、音紫香爐等,典雅卓然,古樸大方,突出潮汕民俗風情。廣場與名勝古跡完美融合,相得益彰。放眼環視,古木蒼勁,花草點綴,充滿強烈的韻律感與神聖感。

學宮文化廣場是揭陽傳統文化的延伸與發展,是古城底蘊的升華。時空跨越,古今交融,嶺南水城的文脈與氣象借之源遠流長,萬象更新。其春風化雨催生的新揭陽文化,共同構成“南國聖域”,是揭陽兒女永遠的精神家園。

- 上一頁:寧波弘揚文化遺產保護古建築

- 下一頁:盤點無錫令人神往的古鎮江南尋幽