百年古鎮淇灘在歷史中變遷涅槃

日期:2016/12/13 22:44:01 編輯:古建築紀錄江水悠悠,時光如梭。淇灘古鎮因烏江而繁榮也因烏江而衰落,從一個繁華的碼頭集鎮回歸到一個農業小鎮。2006年,淇灘古鎮因為沙沱水電站的修建而再次步入人們眼簾。如今,這座異地復建的小鎮已見雛形,小鎮居民期待著新的淇灘依托烏江旅游的開發煥發昔日的榮光,滔滔江水見證著小鎮的又一次涅槃。

烏江,貴州第一大河,長江上游右岸支流。發源於貴州省威寧自治縣,流經黔北及渝東南,在重慶市涪陵注入長江,干流全長1037公裡。

烏江沙沱水電站是烏江梯級電站開發中的第九級,也是貴州境內最後一級,被稱為是貴州烏江的圓夢工程。沙沱電站2006年動工修建,2013年4月蓄水,5月正式投產發電。在這歷時7年的時間裡,淇灘古鎮見證了電站的修建過程,同時也經歷了一個古鎮的涅槃。

淇灘古鎮在沙沱電站大壩上游2公裡,距沿河土家族自治縣縣城10公裡。據史料記載,該鎮始建於明朝,距今已有400多年歷史。是古時通往思南、德江、印江和黔中腹地的必經要道。歷史悠久、集市繁華。同時還聚集了許多能工巧匠,鐵器具制作、銅銀飾加工和竹木器編造,遠近聞名。古鎮建築保留完好,民族特色濃郁,宅院裝修設計精美,工藝精湛,文化底蘊豐厚,水、陸路交通方便,是烏江邊上不可多得的觀光景區。

自2006年沙沱電站建設動工以來,筆者曾多次到古鎮采風拍片。

今年5月,庫區蓄水已有時日,筆者再次到淇灘鎮采訪。車至庫區,眼前的古鎮已非從前的樣子。庫區水面很寬,水平如鏡,原來的古鎮正一點點被淹沒。

當日,正逢新的淇灘趕場。4條新街道到處在起磚砌牆建房,街道上隨處可見堆放著的建築材料。正在建房的田永權告訴筆者,他的家原在淇灘古鎮石板街,全家靠擺攤做生意和農業生產維持生活。2006年電站開工建設,鎮上經常有些外地人來照相、錄像,來游玩的人也多了起來。2009年,田永權一家搬遷到淇灘鎮政府安排的臨時安置點,離古鎮老場有一裡多路。今年3月,他家在移民新集鎮建新房,現在才建一層,還准備再修兩層。新的淇灘鎮將來要發展旅游,他想盡快把房子建好再做生意。

道別田永權老人,筆者又去尋訪古鎮知名的文化人肖文定。

肖文定是銅仁師范畢業生,曾在松桃和本縣教過書。筆者問詢至移民新集鎮的另一頭,找到了肖文定的家。走至門口,筆者見到一位耄耋老人,頭戴鴨式皮帽,戴著老光眼鏡聚精會神地看一本厚厚的書。這位老人就是肖文定。

見筆者造訪,他放下手中的書和筆者聊開了。

現年80歲的肖文定很健談,出口成章。他能背誦出古鎮上每一塊古碑上的內容,能說出古鎮上很多故事。

他說,關於古鎮的傳說、文化、古建築等,很多媒體都來采訪報道過。縣內外很多攝影愛好者也來采風,發表了很多古鎮的圖片。中央電視台、貴州電視台、鳳凰台已來拍過專題片。縣內一些單位和個人還出版了關於淇灘的書籍。

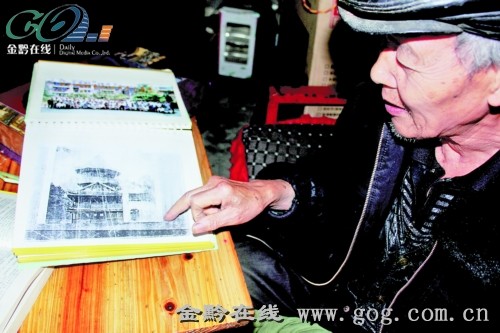

他說很遺憾的是古鎮上修建於清朝的“興儒廟”在文革期間被毀了。他說現在大家只能看到“興儒廟碑”,見不到“興儒廟”。他拿出一本影集,翻開當中的一張黑白照片說,這就是當時的“興儒廟”。這張照片是他舅舅在民國38年照的。他的舅舅當時是淇灘的鄉長,有心的他收藏了這張珍貴的照片,他還多次向當地領導建議修復“興儒廟”。

肖文定一直關注著古鎮文物的保護。他說,目前,政府及相關部門已把保留完好的四合院6座、石板街、賀龍釣魚台、罕見的草書碑、嚴寅亮等人書寫的匾和黔東特區第四區革命委員會舊址等文物搬遷復建完畢,新的石板街正在建設中。

筆者來到復建的古鎮文物古建築群,首先映入眼簾的是一群封火牆,青瓦、灰磚、白線條格外顯眼。這些文物和筆者以前見到的不同:除復建的文物有些修補,表面塗抹防腐漆外,還有不同的就是把原來不很集中的幾座古鎮建築集中建在一起了。

進入古建築群,見房門前都掛有牌子。原來是淇灘黨委、政府及其部門臨時在古鎮內辦公。筆者同時采訪到部分趕場的群眾,他們不是到政府部門辦事,而是懷舊,特意來走走看看。

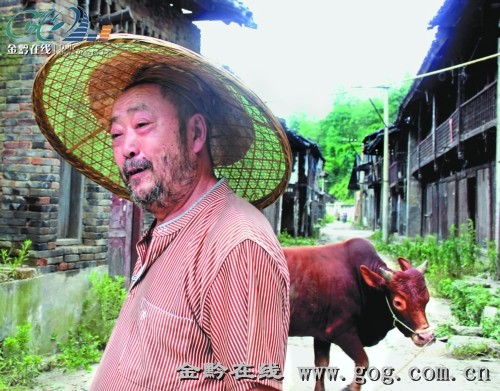

古鎮淹沒前,移民李登貴牽著牛從古鎮走過,他希望新的集鎮能重現淇灘昔日的繁華。

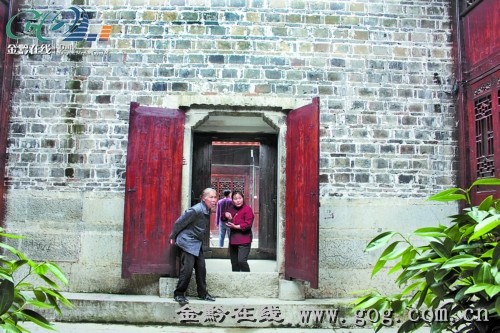

搬家前,一位移民站在古宅的窗前,沉思良久。

2013年5月5日,懷舊的村民到異地復建的淇灘古建築群“張家桶子”尋找記憶。

肖文定老人的相冊中,記錄著古鎮的過去。

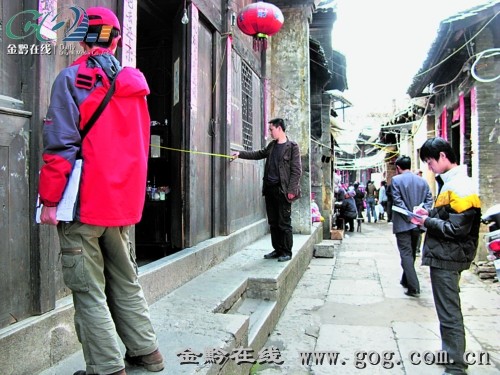

2010年,淇灘古鎮文物搬遷勘察隊專家對淇灘古鎮文物搬遷進行實地勘測。

隨著水位的上升,淇灘古鎮漸漸淹沒江底。

淇灘移民新鎮初見雛形。

2013年5月11日,烏江水電開發的“圓夢工程”沙沱水電站投產發電,標志著烏江干流梯級開發完美收官,烏江水電總發電量達到1782億千瓦時,創造了中國水電開發史上的奇跡。

圖為建成的沙沱電站大壩一角。

- 上一頁:游龍興古鎮記

- 下一頁:湘西芙蓉古鎮:一碗米豆腐勾起的電影回憶