開放包容讓轉型之路越走越寬

日期:2016/12/13 22:41:40 編輯:古建築紀錄

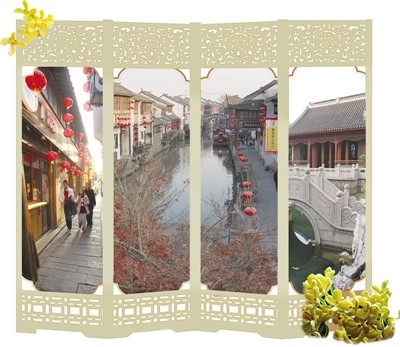

蘇州市姑蘇區山塘歷史文化保護區。

蘇州市姑蘇區山塘歷史文化保護區

蘇州新貌。

蘇州文化藝術中心。

近年,蘇州市不斷更新理念,創新運作模式,推動城市建設管理、傳統產業等轉型升級,在產業發展、城市建設管理、城鄉一體化、文化產業發展等方面都取得了令人矚目的成就。

市情簡介

蘇州是我國重要的歷史文化名城和重點風景旅游城市,是長江三角洲重要的中心城市之一。地處江蘇省東南部,東臨上海,南接浙江,西抱太湖,北依長江。總面積8488平方公裡,常住人口1054.9萬人。改革開放以來,蘇州市先後抓住農村改革、鄉鎮企業發展、浦東開發開放和全面建設小康社會等重大歷史機遇,經濟社會保持了持續快速健康發展的良好態勢。2012年,該市實現地區生產總值1.2萬億元。

讓千年古街“復活”

小橋流水、粉牆黛瓦、青石板路,伴著不時傳入耳中的蘇州小調,走進位於蘇州古城西北部的山塘街,如同走進了一幅古韻悠悠的歷史畫卷。

山塘街,全長3600米,為唐代著名詩人白居易於公元825年任蘇州刺史時修築,至今已有1000多年的歷史。山塘街自2002年啟動保護性修復和改造工作以來,嚴格遵循“保護風貌、修舊如舊、延年益壽、有機更新”和“分級分類保護”的原則,先後完成了整體風貌保護工作、重要節點修復工作、基礎設施建設工作、文化內涵挖掘工作,讓這條千年古街重新恢復了生機和活力。

“保護風貌,修舊如舊”是山塘街修復的宗旨,也是一根不可逾越的“紅線”。山塘街改造工程始終堅持規劃先行,針對不同的建築,有針對性地采取修繕、移建、新建3種不同的修復保護方式。例如,一些原有的傳統風貌建築由於年久失修,房屋破損嚴重,出現牆體傾斜凸肚、柱腳腐爛、樓面下沉等情況,技術人員在現場踏勘的基礎上確定其年代特征,凡保留清代、民國早期傳統的立帖式木構架建築均納入整治修繕范圍,並予以編號。而對於無蘇州傳統特色風貌、改造困難的建築則進行翻新,在翻新時按傳統立帖式木構架體系建設。

古街改造與改善居民的生活相同步。山塘街在改造過程中,重點解決了路面坑窪不平、桿線林立的問題,並進一步完善了供水管、雨水管、污水管地下管網,極大地改善了老街的居民環境。

古街改造與業態打造相統一。經過改造的山塘街,店鋪林立、會館齊聚,既有蘇州老字號采芝齋、黃天源、五芳齋、綠楊馄饨店,又有刺繡、紫檀木雕、石雕、玉雕、藍印花布等傳統工藝品的展示銷售店鋪,還有藝術工作室等現代元素,盡顯文化的獨特魅力。

如今的山塘街,仍保持著“水城古街”、“一街一河”的基本格局和“小橋流水”、“粉牆黛瓦”的傳統風貌,充分體現了歷史風貌的完整性。這裡傳統民居得到有效保護,本地原住民在85%以上,枕河而居、鄰裡相望,並且保留著傳統的生活習俗,農歷二月十二的“百花節”、農歷七月三十的“燒狗屎香”等傳統民俗活動代代相傳,充分體現了歷史生活的延續性。山塘街的改造,得到了各級領導、專家和市民群眾的一致好評,被稱為“老蘇州的縮影”、“天堂裡的街市”、“一條活著的千年古街”。

以更大氣魄推進古城保護

山塘街的成功改造,是蘇州古城保護工作取得的標志性成果之一。

蘇州古城始建於公元前514年,至今已有2500多年歷史,目前仍坐落在春秋時期的原址上,基本保持著“水陸並行、河街相鄰”的雙棋盤格局、“三縱三橫一環”的河道水系和“小橋流水、粉牆黛瓦、史跡名園”的獨特風貌。為了保護好這座古城,使之“傳之後世,永續利用”,蘇州市近年進行了大量的探索創新,也取得了很好的成效。

運用先進科學的理念保護古城。蘇州歷史文化名城保護堅持“全面保護古城風貌”的原則,先後出台了《蘇州市城市規劃條例》、《蘇州市區河道保護條例》、《蘇州市古建築保護條例》、《蘇州市歷史文化名城名鎮保護辦法》等一系列法規,初步形成了與現行文物保護大法相配套、符合蘇州實際的較為完善的文物保護地方性法規體系。近年,從世界建築大師貝聿銘,到古建專家陳從周、城市規劃專家鄭孝燮、古建專家羅哲文、建築學和城市規劃專家周士峙、建築專家阮儀三等,都被請來為蘇州的古城保護出謀劃策。古跡的價值如何評定?哪些要留哪些要拆?標准又是什麼?為解決這一難題,蘇州市引入了“古建築遺產評估體系”,以量化的標准和細化的規定,為古城保護提供了科學的保障。按照“古建築遺產評估體系”,專家們根據年代、居住人的身份、建築技藝的高低及精細度、建築保護的完好程度等因素打分,對古建築的歷史價值、科學價值、藝術價值等作出評估。評出的分數匯總後,再通過評估體系軟件系統進行區別分類、形成分值。每幢建築的保護價值得到量化,避免了“公說公有理,婆說婆有理”的紛爭。蘇州市歷屆政府堅定地控制了古城區內建築的層高。按照保護規劃,蘇州古城區限高24米,在古城14.5平方公裡的范圍內,沒有一幢10層以上的高樓。近年,古城區內的新建築檐高更被限制在9米。

會聚方方面面的力量保護古城。蘇州市政府每年都安排一定的專項經費,專門用於文物維修和環境風貌整治,先後修復了一大批文物保護單位。保護古建築,資金、人力、物力的投入量非常大,為充分動員社會力量的參與,蘇州制定了《蘇州市區古建築搶修貸款貼息和獎勵辦法》、《依靠社會力量搶修保護直管公房古民居實施意見》,經文物部門認定的民資介入古建築保護有功者,政府予以貸款貼息或獎勵。其中政府貼息額度為50%,總額一般不超過100萬元,獎勵的最高標准為工程維修總額的10%;允許和鼓勵國內外組織和個人購買或租用直管公房古民居,實行產權多元化、搶修保護社會化、運作市場化。這些辦法的實施,都在積極鼓勵社會力量參與文物保護。近年,蘇州市共維修古建築150余處,維修資金有政府投入,也有單位自籌和社會投入。

蘇州市古城保護工作在全國連創6個率先:率先實施城市紫線管理,把文化遺產保護納入城市規劃強制性內容;率先將文保工作列入各市(縣、區)政績考核指標,明確一把手政績與當地文化遺產保護掛鉤;率先頒布政府資金獎勵引導辦法,加快形成文物保護多元化投入機制;率先建立古建築評估體系,使文物保護從經驗型轉向科學化;率先出台文物維修工程准則,進一步規范文物維修行業;率先制定文物保護單位和控制保護古建築完好率測評辦法,並對各級文物和控保古建築進行完好率測評。

為了推動古城保護工作更好開展,蘇州市還在形成區劃上動起了“大手術”。過去,蘇州古城分由滄浪、平江、金阊3個區管轄,3個區各自為政,不僅沒有體現出各自的特色,還導致了古城區被一劃為三,在保護和利用開發上沒有統一規劃,使得古城區的保護發展很不協調。比如3個區都在對歷史街區進行改造,方式雷同、各自為政,大大削弱了古城保護的整體性。2012年9月,蘇州市宣布,正式撤銷古城區的滄浪、平江、金阊三區,設立姑蘇區,將整個古城完整地放進了一個行政框架內,並設立蘇州國家歷史文化名城保護區。古城的產業發展也隨之邁上轉型升級之路,新組建的姑蘇區把建設“四區”(歷史文化保護示范區、高端服務經濟集聚區、文旅融合發展創新區、和諧社會建設樣板區)、“四高地”(文化高地、旅游高地、科教高地、商貿高地)作為總體定位,一改過去3個區守著老城、想發展新區,想發展文化產業、又放不下工業“雙線作戰”的困窘局面。

“借來”的高等教育資源

說起高等教育資源,原來蘇州本地資源並不算特別豐富,不過依靠“借”的模式,從2002年至今,該市不僅吸引了加州伯克利大學、中國科技大學等20余所高等院校在該市獨墅湖科教創新區落戶,並借此聚集了數萬名高層次人才,建成100多個研發平台,聚集了1700家左右、具有良好產業化前景、業務總收入超200億元的創新性企業,推動了教學、科研、產業的協同發展。

作為蘇州工業園區轉型發展的核心項目,獨墅湖科教創新區區域總規劃面積約25平方公裡,規劃總人口40萬人(其中學生規模約10萬人),致力於構建高水平的產學研合作體系,重點發展納米技術、生物醫藥、融合通信、軟件及動漫游戲產業。區別於傳統意義的新城,科教創新區為推動教育與產業的協同發展,別出心裁地進行了獨特的規劃:一是為教育發展留足空間。今後這裡將要容納20家高校或其研究院、研究生院,創新區在規劃建設過程中,在道路、公交、圖書館等公共服務設施建設等方面,充分考慮了教學和師生生活的需求。二是為科技創新平台留下空間。秉承“低碳、智能、生態、人文”的建設和發展理念,依托中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所、蘇州納米城、生物納米園、創意產業園、騰飛創新園、大學科技園等創新載體,為教育資源向產業資源的轉化搭建了便捷的橋梁。

良好的環境和一流的服務是獨墅湖科教創新區吸引眾多知名高校、科研院所和高層次人才在此聚集的重要法寶。在這裡,濕地公園景色優美,休閒場地、設施供各學校共享。目前,獨墅湖月亮灣商務核心區粗具規模,建設了江蘇省首個集電力、供水、供冷、供熱、通信等綜合管線於一體的共同管溝項目(總長約920米,截面3.4米×3米),采用了全省首例、全國最大的大型非電空調集中供熱供冷系統,集區域實時監控、交通調度、市政設施維護等多功能於一體的城市數字管理系統全面啟動,月亮灣國際中心、園區設計研究院、蘇州新聞大廈等一批綠色地標建築相繼落戶區內,公共圖書館、體育館、影劇院、人才公寓等一大批配套項目投入使用,為區域提供了和諧便利的人居環境,園林化、生態化、人文化城市形態初步形成。

在辦學模式上,獨墅湖科教創新區按照“以研究生培養為主、以緊缺專業為主、以公辦民助為主、以中外合作辦學為主”的定位,探索創新了合作辦學、墊資辦學、租賃辦學、獨立辦學多種辦學方式,為吸引不同類型的高校開辟寬口徑的渠道;獨墅湖科教創新區成立了理事會、校際合作委員會,有選擇地引進知名高校,有針對性地設置學科專業,有目標地推進人才培養;創新設立了中小企業服務中心,為中小型企業搭建起投融資服務平台、綜合政策服務平台、知識產權交易平台、中介服務平台、產學研信息互動平台,引導和鼓勵區內高校的科技成果與產業應用對接並就地轉化;引進了會計師事務所、律師事務所等科技服務中介機構,設立會計服務外包基地,成立中小企業擔保公司,全方位解決中小企業在融資、人才、市場、技術、上市輔導等方面的服務需求。

自2002年開發建設以來,蘇州獨墅湖科教創新區已初步建成集教育、科研、新興產業於一體的現代化新城區,探索出了一條以高端人才為引領、以合作辦學為特色、以協同創新為方向的發展新路。吸引設立23所院校和1所國家級研究所入駐,在校生人數7.21萬人。累計建成研發機構和平台182個(其中省部級33個),國家級孵化器4個、省級孵化器5個;專利申請歷年累計10150件,其中發明專利申請約占75%。目前,聚集了納維科技、吉瑪基因、漢明科技、旭創科技、同程旅游網等1700多家技術先進、具有良好產業化前景的企業。

用創新加快傳統產業轉型升級

12月12日,走進位於蘇州市吳江區的中國綢都網辦公樓,首先映入眼簾的是一塊大型顯示屏,顯示屏上,一條條紡織品供求、價格信息在不停地滾動更新。依托當地的中國東方絲綢市場,中國綢都網主導建設的國家發改委電子商務試點項目——紡織行業現貨掛牌交易系統自去年12月正式上線以來,截至今年9月底,已累計實現網上交易額10億多元,網上現貨交割超千萬元。

提到中國東方絲綢市場,在中國紡織業界可謂無人不知、無人不曉。1986年,它在改革開放的大潮中應運而生,經過不斷發展壯大,目前市場總面積已達4平方公裡,雲集了來自全國各省、區、市及境外地區的6500多家紡織品公司和商行,經營品種包括絲綢、化纖織物、棉布、裝飾布、家紡布、服裝、紡織原料等10余個大類、近萬個品種,產品銷往全國和世界100多個國家及地區。

近年,面對電子商務不斷發展的新形勢,吳江區推動建立了服務於盛澤紡織產業集群的第三方紡織電子交易和服務平台——中國綢都網。自2004年掛網以來,其始終堅持服務實體市場的宗旨,著力業務模式創新,建設並運營了紡織經濟研究院、紡織電子交易、流行面料網、“商務部·中國盛澤絲綢化纖價格指數”、紡織TV、英文國際站等多個行業細分網站,日均發稿量3000多條,現累計發布供應信息40多萬條、采購信息12萬余條,收錄企業5萬多家,建立產品庫8萬多個,錄制視頻信息1500多小時。

如今,依托中國綢都網,該市場面向全球發布了“中國盛澤絲綢化纖指數”;注冊了全國首例紡織類產品及服務區域品牌“盛澤織造”和“綢都染整”;制定了中國紡織面料編碼,並被國家標准委正式批准為國家標准;並成為國內最具影響力的中國紡織面料流行趨勢發布基地和中國流行面料采購基地,這都極大地提升了綢都盛澤與東方絲綢市場在中國紡織業中的地位與話語權。

以“中國盛澤絲綢化纖指數”為例,該指數主要反映盛澤及中國東方絲綢市場上化纖面料、化纖原料價格、絲綢紡織品價格變動以及相關企業景氣波動,由價格指數、景氣指數、盛澤50指數和流量指數四大模塊組成。其中化纖面料、化纖原料價格指數按天發布,絲綢紡織品價格指數按周發布,絲綢、化纖市場景氣指數及反映盛澤地區50家最大規模的織造企業規模和經濟效益變動的盛澤50指數按月發布。該指數能全面客觀地掌握絲綢化纖行業的發展趨勢及價格變化情況,為政府制定政策,提高中國制造的質量、促進產業轉型奠定了基礎。

借助對信息化的主動融入,中國東方絲綢市場已成為集商品交易、信息發布、紡織技術、金融保險、外貿咨詢、電子商務、品牌培育、產品展示、專利交易、物流集散於一體的現代服務業集聚區,成為國內重要的紡織品交易中心、價格形成中心和信息發布中心,2012年實現商品交易額945億元。

高標准建設新城 開拓產業轉型新空間

在位於蘇州市南部的吳江太湖新城,四通八達的路網正在形成,現代化的高樓正在崛起,站在草木繁盛、風景如畫的湖邊放眼望去,可以看到經過綜合整治的東太湖已再現碧波……

多年來,蘇州的城市發展焦點一直是以圍繞金雞湖、獨墅湖向外圍擴張的園區為主。然而今天,這種格局已經被打破,以吳江太湖新城為主體的“城南”概念的提出,為蘇州市加快發展以總部經濟為代表的現代服務業、加快產業轉型拓展了巨大空間。

2008年,以實施國家東太湖綜合整治工程為契機,吳江城市總體規劃獲省政府批復,明確“中心城區‘南拓西進’,由‘運河’時代走向‘太湖’時代,建設濱湖城市”,吳江太湖新城建設正式啟動。新城核心區總面積約17平方公裡,是太湖蘇州灣的重要組成部分和蘇州“一核四城”城市格局重點打造的城南板塊。按照蘇州市委、市政府對太湖新城“打造21世紀蘇州城市建設最大亮點”的定位,確立了在吳江太湖新城建設中率先崛起的目標。

吳江太湖新城建設過程中堅持“四重”原則:一是重規劃。按照國際一流、國內領先的標准,今年通過國際招標重點實施了蘇州文博中心、太湖新城水街、度假區總規及城市設計等10多項專項規劃。其中吳江東太湖生態旅游度假區總體規劃已正式獲批,是江蘇省新設立的19個省級旅游度假區中第一個獲批的總體規劃。

二是重生態。2008年10月開始實施的東太湖綜合整治工程已竣工,總投資39.8億元,還湖8.6萬畝水面,使東太湖再現碧波美景。在此基礎上,蘇州市已將東太湖綜合整治二期工程列為蘇州市十大生態文明建設工程之一,目前,吳江部分已形成可行性研究報告,計劃總投資34.6億元。新城核心區內規劃綠地率超過50%,目前已實施完成超過360萬平方米的景觀綠化;所有在建、擬建項目全部滿足綠色2星級建築標准;東太湖生態園、啟動區景觀、翡翠島等2800畝沿湖公共休閒區域已向市民開放。此外,新城還計劃用3年時間打造“東太湖百裡風光帶”。

三是重功能。吳江太湖新城高標准規劃,並先行建設文化、體育、教育、醫療、商務等配套設施。新吳江中學已投入使用,東太湖大酒店已試營業,蘇州灣美食新天地開街,蘇州第九人民醫院、體育中心也已規劃設計。新城對地下空間進行整體規劃、統一開發,目前已確定的在建、擬建地下空間超過50萬平方米。

四是重產業。對於蘇州而言,蘇州工業園區和蘇州高新區目前面臨著產業轉型的壓力,“另起爐灶”打造一個以現代服務業和研發為核心的新城區成為其加快戰略轉型的重要選擇。作為蘇州新的城市增長極,總部經濟將是吳江太湖新城最主要的經濟業態之一。為了打造國際一流的總部經濟區,吳江太湖新城瞄准了世界500強和國內100強的龍頭企業進行招商。目前,總部經濟區內,已經吸引了18家國際國內龍頭企業入駐,總部經濟集群一期18幢已經開工,綠地集團26.3萬平方米城市綜合體項目一期全部封頂,到年底核心區在建面積將達350萬平方米。

全城全力全面謀轉型

今年4月,《蘇南現代化建設示范區規劃》頒布後,蘇州市在第一時間跟進制定了實施綱要——《蘇州市推進蘇南現代化示范區建設實施方案(2013-2020)》,把自己作為示范區中的示范區,以高標准加以謀劃。這些年來,在蘇州人的腦子裡,轉型升級這根弦始終繃得很緊,而“率先基本實現現代化”則成為它在轉型升級道路上的新願景。

實現現代化,產業的轉型升級是關鍵支撐,這一點自不待言。不過人們發現,蘇州人已經把轉型升級作為一項“系統性工程”來運作了。

蘇州的轉型升級還體現在以更精細、更科學的手段提高城市管理水平上。在國內許多城市,由於地下管線維修造成的城市道路被開膛破肚現象非常普遍,這造成了城市資源的巨大浪費,也因其影響居民的正常生活、出行而飽受诟病。在蘇州工業園區,蘇州市在江蘇省率先采用的共同管溝技術,則有效避免了這一弊端。它猶如一個大口袋,將各種公用管線收入袋中,同時留有供檢修人員行走的通道,使線路一壞就挖溝的現象成為歷史。

蘇州的轉型升級還體現在推動城市生活方式向更舒適、更便捷發展上。如今,走在蘇州大街上,在公交車站的站牌上,人們不僅可以看到每一路公交車的路線信息,透過旁邊的數字顯示屏,還可以實時查詢該路公交車到站的時間,很好地幫助乘客提高了等車效率。而出台的《蘇州市信息通信基礎設施建設發展規劃(2013-2015年)》提出,“十二五”期間,蘇州要基本建成“智慧蘇州”框架體系,建成智慧醫療、智慧交通、智慧物流、智能電網、智慧旅游、智慧農業、智慧社區、智慧城管、智慧安全9大智慧蘇州示范工程,以“全面感知”、“整合共享”和“智慧服務”為核心的物聯網技術應用,將逐步走進蘇州市民的日常生活。

蘇州的轉型升級還體現在政府部門謀求深度轉型的實際行動上。蘇州市公安部門圍繞警務深度轉型、3年內基本實現現代化的目標,列出了23個大項、50個具體指標,群眾對社區民警的知曉率、警民懇談的社區覆蓋率、官方微博“粉絲”總量占全市網民數的比重、執法辦案網上告知率、網上全流程辦事項目數占全流程辦理數的比重、居民小區可防性案件發案率等與群眾生活息息相關的內容,均成為其衡量轉型是否成功的重要指標。

記者手記

江海不擇細流 故能就其深

在蘇州采訪過程中,記者了解到這樣一條信息:今年11月初,江蘇省委常委、蘇州市委書記蔣宏坤帶領蘇州市黨政考察團來汴考察時,開封市在古城保護、文化產業發展等方面取得的新成績、新經驗給考察團留下了深刻印象。沒過幾天,蘇州市相關部門的負責人就專門帶隊來汴,對開封市的經驗進行更加深入細致的考察學習。

泰山不拒細壤,故能成其高;江海不擇細流,故能就其深。在蘇州采訪過程中,記者能夠時刻感受到這座城市對新理念、新要素的強烈渴求,它總是在不停地學習吸納新事物,並使之為己所用。

蘇州人對蘇州城市精神的概括中,有一條叫“開放包容”。正是憑借著開放包容,蘇州才得以將20余家風格迥異的國內外知名大學的資源整合到小小的科教創新區內;正是憑借開放包容,蘇州才實現了古城與新區、傳統與現代和諧共生;正是憑借開放包容,蘇州市在轉型升級的征程中,才有了不斷勇攀高峰的原動力。

- 上一頁:阮儀三拿著文化部的介紹信去烏鎮做保護規劃

- 下一頁:讓古城“延年益壽”