烏鎮實現歷史遺產保護再利用 打造“烏鎮模式”

日期:2016/12/13 22:40:23 編輯:古建築紀錄

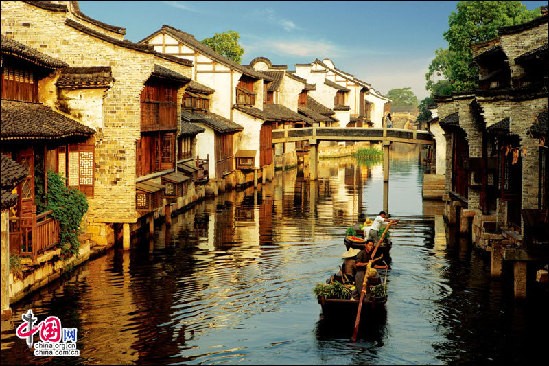

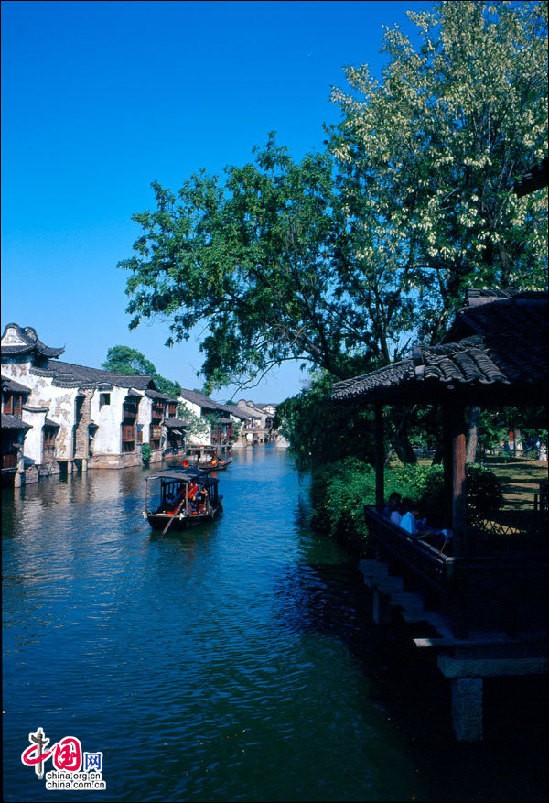

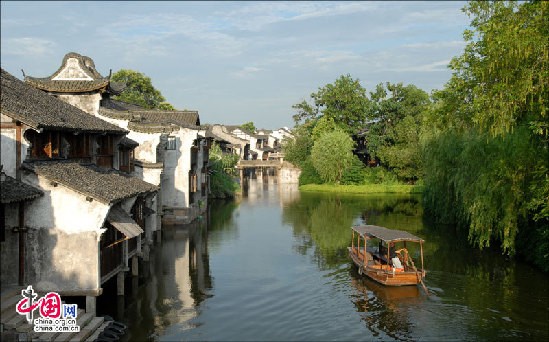

杭州7月2日訊 烏鎮,坐落於古老的京杭大運河畔,地處浙江省北部富饒的杭嘉湖平原地區,地勢平坦,河網密布。據鎮東郊譚家灣遺址考證,大約7000多年前烏鎮這片土地上就有人類定居的遺跡。唐鹹通十三年公元872年,烏鎮建鎮,距今已千年有余。1999年烏鎮古鎮保護與旅游開發工程正式啟動。針對歷史古跡眾多,古民居密布的特點,烏鎮的保護規劃將整個鎮區劃分為絕對保護區、重點保護區、一般保護區和區域控制區四個不同等級的保護區域,總體保護范圍和緩沖總面積達198公頃。保護規劃還針對各區域提出不同等級的保護措施,逐步實施。歷經十載寒暑,烏鎮不僅僅完成了對大量歷史建築的修復與保護,更在留存歷史文化原生態風貌的基礎上,於全國范圍內率先走出了歷史街區保護再利用的可持續發展之路。

2001年烏鎮即被列入聯合國世界文化遺產保護預備清單;2004年被建設部和國家文物局命名為中國首批十大歷史文化名鎮並榮獲了聯合國頒發的“2003年亞太地區遺產保護傑出成就獎”;2006年末被列入《中國世界文化遺產預備名單》重設目錄;2009年榮獲國內首個亞太旅游協會(PATA)生態金獎。短短十余年,烏鎮從一個沒落貴族搖身一變,成為了國內各大古鎮中的翹楚。

歷史遺產保護再利用

烏鎮在保護歷史遺產與營造現代生活環境中,遇到一個最大的難題,那就是如何在不影烏鎮的保護進程充分重視了古鎮保護與當地居民生活現代化之間的矛盾,在國內古鎮保護項目中創造性地提出了“歷史街區保護再利用”的概念。即除了強化保護對象的遺產價值外,更重視古鎮社區生活實用功能的完善,實現古鎮保護、旅游開發以及社區生活設施的協調發展。為此,烏鎮以“改善古鎮人居環境,保留現代生活方式”為目標,以保護古鎮整體風貌為前提,采用“管線地埋”、“雨污分流”等先進技術,創造性地實現了對多項基礎設施的建設與升級。漫步烏鎮,在古老的石板路之下除了管道燃氣、水電和通訊管網以外,更有著成熟高效的雨污分流收集系統;宿在烏鎮,每戶民居不但進行了衛生設施的改造而且還接入了直飲水管線、寬帶、衛星電視和無線網絡。

基礎設施的改造還了古鎮一個優美的外部天際輪廓,更使古鎮具備了滿足現代人生活需求的內在功能。當今的烏鎮已不再是一個單純的古老博物館,更是一個傳統工藝保存完好,現代科技相得益彰,集觀光旅游、休閒度假、商務會展功能於一體,基礎設施完善、人居環境優良的古鎮生活社區。

2012年5月17日——21日,烏鎮以“歷史遺產保護與再利用”為主題的展館,在上海世博園城市最佳實踐區正式與國內外觀眾見面。世博會閉幕後,展館被整體撤回烏鎮,於烏鎮西柵向海內外游客永久展出。

旅游產業改善環境

在旅游開發過程中烏鎮充分考慮到了旅游業的發展給古鎮保護可能帶來的壓力,妥善處理了保護區與旅游功能區的相互關系。烏鎮自實施保護工程以來,每年確保保護資金的到位,將旅游收入的大部分投入到更大范圍的保護中。總結出了一條“先行古鎮保護,適度旅游開發,旅游反哺保護”的良性發展道路。具體承擔古鎮保護和旅游開發工作的烏鎮旅游股份有限公司不斷致力於當地居民生活質量的改善,旨在留住原住民,保證本地文化精髓的傳承。數百名專業古鎮保護人員十多年如一日辛勤落實各項保護措施,使得保護區內基礎設施不斷優化,抵御白蟻、台風、旱澇等生態自然災害的能力持續增強。同時,為改善古鎮整體環境,在主管部門的大力支持下,公司最終促成了保護區內原有的15家污染企業的整體搬遷。此外,烏鎮按照《中華人民共和國文物保護法》和《中華人民共和國城鄉規劃法》的相關條款制定空氣、水質、噪聲等環境因素檢測標准,檢測結果連續數年達到優良,人居環境得到持續改善。

綠色濕地營造天然氧吧

烏鎮的綠化從上個世紀80年代開始,就是浙江省平原造林的先進單位,尤其是在實施古鎮保護與旅游開發以來,烏鎮景區將保護古樹名木,營造生態綠地,作為整個保護系統中的一件重頭戲來抓。對百年以上11棵古樹、7棵名木和40棵珍稀名貴樹木,派遣專門技術人員進行了一級重點養護,對樹齡在50年左右的野生植物銀杏4棵、榉樹5棵、香樟樹14棵等,列為二級重點保護野生植物。對許多與同類樹種相比,規格大,樹齡高,比較稀有的樹種也予以重點保護。同時在景區引進鵝掌楸(國家二級保護)、樂昌含笑、紅楓等珍稀品種,在景區內予以種植、繁育和精心保護。

烏鎮景區現有掛牌說明樹木名稱及樹齡的重點樹木129棵,其中重點保護及有記錄的古樹名木58棵,綠化保護率達到100%。特別是在西柵景區老街以北的濕地區,更是郁郁蔥蔥、翠綠生津,整個景區的綠蔭覆蓋面積達到40%以上,可以稱得上是浙北的天然氧吧。

與此同時,烏鎮景區十分注重整個景區環境的綠化配套、設置、布點和規模種植。在老街區的古宅名屋保護中,千方百計地為原有的宅基地樹木和綠化“讓路”,保存了許多居民房前屋後的樹木花卉;在拆除許多現代建築的同時,特意開辟和種植了許多公共綠地和小型花園草坪,成為一道綠色的風景線。

經濟的穩步發展,文化的持續繁榮和人居環境的不斷改善,使得越來越多散落天涯的烏鎮人回到故土。更有許多慕名而來的新烏鎮人在此定居,為烏鎮更熠熠生輝的明天添磚加瓦。同濟大學教授、世界歷史文化名城研究中心主任阮儀三先生稱贊道:“烏鎮是中國古鎮保護和人居環境建設進程中值得推廣的典型。”聯合國教科文組織亞太地區主任明嘉楊女士認為:“烏鎮在發展中國家中成功地培育了從當地經濟社會條件出發,依靠市場運作的機制,開辟了保護歷史與開發當地旅游和諧發展的新路,形成了獨有的‘烏鎮模式’”。(伍策 許紅)