水泥路大煞風景 老街又鋪青石板

日期:2016/12/13 22:23:45 編輯:古建築紀錄福州4月5日報道(記者 汪潔 通訊員 鄧木華 林振超 文/圖)

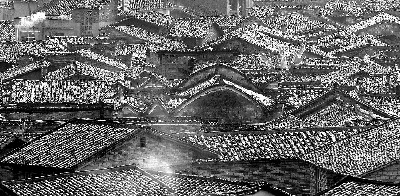

趁著連綿陰雨後難得的好天氣,漫步在和平古鎮的小巷裡,觀賞美輪美奂的明清古民居,聽著導游在耳際講述歷史文化的厚重,悠悠古韻撲面而來。

重修青石板路

古鎮南北向一條主街長600多米,舊時用青石板鋪築,被稱為“福建第一街”。街道兩側縱橫交錯的大小巷道,中間鋪著青石板,兩邊鋪鵝卵石。

因北高南低的地形關系,街道隨形就勢形成“九曲十三彎”。街兩旁,分布著近百條縱橫交錯呈網狀的卵石巷道,高牆窄巷,古樸幽深。東門街兩旁老房子擠擠挨挨,多為磚木結構。街面鋪設石板,每隔100米就有一個用條石鋪成、狀似棋盤的圖案,當地人稱“棋盤石”。

由於當地經濟並不發達,村民大多沒有對古民居進行改建,使得古鎮裡的老建築仍然保持原貌。一位來自上海的專家考察後,松了一口氣,“最幸運的,是大部分古老的東西都還在”。

但問題沒有那麼簡單。近幾年,隨著和平鎮大部分年輕勞力外出打工,很多古民居空置了,因少了人氣而顯得愈加破敗。原先的一些公共場所,像分縣衙門、四面的谯樓、和平書院都因年久失修、冰雹災害等而損毀嚴重。

“一直以來,我們都堅持保護和開發並重。”和平鎮黨委書記翁慕慧說。

為打造古色古香的和平古鎮,從去年11月起,鎮裡籌集資金200多萬元,對600多米長的主街進行全面修復,將原來被改建為水泥硬化路面,全部恢復成青石板與鵝卵石路面,今年4月底前將全部完工。

和平書院北向大門。

翻新和平書院

從開科取士以來,和平鎮出了137名進士,有“進士之鄉”美譽,這與和平書院密切相關。和平書院始創於後唐,北向大門的設計非常講究,頂部形狀像頂官帽,反映舊時“學而優則仕”的思想;大門上方的木雕月梁為打開書卷的樣子,寓意“開卷有益”。“書卷”上原本鑲嵌著“天開文運”四字,可惜現已不存。

宋代理學大師朱熹、楊時都曾到書院講學,據說書院東面門上現存的“和平書院”四字,就是朱熹題寫的。和平書院一脈書香,至今仍氤氲在鄉民的衣袖間。

今年,和平鎮將對損毀較嚴重的和平書院,還有北門谯樓、分縣衙門等進行重點修繕。“我們聯系了許多具有資質的古建隊,比較之後,最後選定了一支隊伍,近期之內會開始修繕。”翁慕慧說,鎮裡也有很多能工巧匠,對和平古民居的建築比較熟悉,鎮裡也會借助他們的力量。

和平鎮還留有廖氏大夫第等300多幢明清民居建築。在“修舊如舊”的基礎上,鎮裡對民居內的線網進行整理、排危,將供電、電視、通信等“蜘蛛網”式布線安全整合,經地下管道入院入宅。

居民的保護意識也提高了。記者在黃氏大夫第,能看出有明顯修繕過的痕跡,這都是住戶共同出錢修理的結果,並保持了建築原有樣貌。

村民黃學義說,“雖然現在和平古鎮是文物保護單位,但也還是我們的家,保護好老祖宗留下來的寶貴財產,是我們應該做的”。

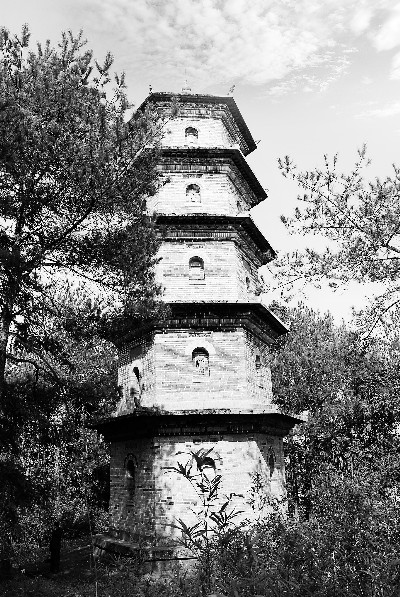

聚奎塔亦稱“奎光塔”,俗稱“聚光塔”,位於古鎮區東南1.5公裡的獅形山上,始建於明萬歷四十四年(1616年),歷時20余年,於崇祯年間告竣。

古塔五層,高約20米,呈六角形,罕見的磚木石混合結構,造型似“沖天毛筆”。每層均辟一券頂門,其朝向各異,門楣均有題額;其余五面均外辟拱頂窗龛,龛內磚質浮雕,儒釋道人物栩栩如生,龛頂磚雕花草圖案。各層塔檐均以麻石板出水達2米。塔內沿壁嵌砌石磴旋梯達頂層,樓板及桁條均為木質。塔內壁,每層各辟一朝向各異的窗龛,均有題刻。

袁崇煥的墨跡

“聚奎塔”三個字,陰文顏體行楷,舒朗蒼勁剛挺,為明末軍事家、抗清民族英雄,時任邵武知縣的袁崇煥所題。這方題刻字跡清晰,完好無損,是至今袁崇煥留下唯一可信的珍貴墨跡。

“和平古鎮與其他古鎮相比有一個特色之處,就是歷史文化底蘊很深。我們在保護古民居的同時,十分注重挖掘和傳承文化傳統。”翁慕慧說,和平古鎮自古就文風熾盛、人傑地靈,民間文學、音樂、戲劇舞蹈遺存相當豐富,僅舞蹈種類就達70多種,主要有花鼓燈、七巧燈、刀花舞等,而尤為珍貴的,是始於奴隸社會的傩舞仍保留至今。

碎銅茶文化、黃峭宗族文化、和平豆腐制作工藝等,也是當地正在努力進行宣傳保護的對象。單論碎銅茶,茶名的由來與太極宗師張三豐有關——距和平古鎮西北部的觀星山武陽峰盛產一種茶,茶湯澄明透亮,回味甘甜清爽。據說只要將一小撮茶葉放入嘴裡咀嚼片刻,再取一枚潔淨的銅錢放入嘴中與茶混嚼一分鐘,在吐出的茶渣中,便能看到閃閃發光的碎銅,故當地謠雲“碎銅茶好眾人誇,能把銅錢碎成渣”。

留仙峰山頂有座禅寺,傳說在此修煉的張三豐曾用碎銅茶,救活了一位不慎吞下一枚銅錢的小孩。

翁慕慧說,2011年和平鎮成為全省第二批小城鎮綜合改革建設試點鄉鎮,鎮裡將借著這股東風,充分盤活現有資源,加快和平新村建設、古鎮街區的整治改造、核心景點的修繕和旅游基礎設施建設,展現新的活力。

名 片

和平古鎮

和平古鎮位於邵武南部,是一座有4000多年歷史的文化古鎮,也是古代邵武通往江西及泰寧、建寧的咽喉要道,全國罕見的城堡式大村鎮。漢代已有村落,鼎盛於唐宋,明清建城堡,現今仍有明清古民居300余幢,均為徽派建築。同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任阮儀三教授曾評價,“全國少有、保留數量最多的古民居群體,堪稱古建築的‘活化石’”。

2005年,和平古鎮被評為“中國歷史文化名鎮”,2007年被授予“福建最美的鄉村”稱號。

李氏大夫第

李氏大夫第

位於東門的李氏大夫第又號“李恆盛”,是和平鎮現存最大的單體古建築,為清同治年間奉政大夫、直隸州州同李春江的宅第,晚清這家曾“一門九大夫”。

李氏大夫第建築面積1000多平方米,四合院式天井院建築,南側有木構兩層樓護厝。合院內三進廳,均三開間,穿斗式構架,大式作法。磚石構六柱五間一門牌坊式八字門樓,磚雕內容豐富,其中龍鳳圖案中鳳在上、龍在下,為全國罕見,具有典型的慈禧太後掌政歷史色彩,是特定時期的產物。

編輯微評

你所看到的上圖,是復建後的北京永定門。據報道,北京將進行新中國成立以來最大規模的名城標志性歷史建築恢復工程,准備在6個地點,按照原來的建築形制建起新的標志性建築,恢復北京原有的“凸”字形城郭。這6處城樓、角樓標志性建築在新中國成立之後,因交通等方面的需要,均遭到了毀滅性的拆除。

讀罷這條消息,不禁想起了我們的福建老鄉——林徽因。20世紀50年代,在北京拆除牌樓、古城牆時,林徽因說了句,“你們真把古董給拆了,將來要後悔的。即使再把它恢復起來,充其量也只是假古董”。

我們再三強調的“修舊如舊”,並非要凍結城市的發展,讓城市建設裹步不前。古建築與新地標的和諧並存,能讓城市格局顯得輪廓豐富,形成獨特地域的人文景觀。這是個淺顯的道理。

就事論事,眼下和平古鎮拆了水泥路,又恢復青石板的做法,雖說之前走了一段彎路,但畢竟回歸了正道。

順便提下,王澍今年剛獲得普利茲克建築獎,這個獎素有“建築界諾貝爾獎”之稱。某雜志在對他的專訪中提到,在杭州南宋御街陳列館門口,王澍設計了透明鋼化玻璃走道和下沉式庭院。參觀者走在玻璃路面上,低頭就可以看到遺址自下而上疊鋪的南宋青磚路、元代大塊石路和明清及民國的磚砌路,呈現御街完整的記憶,也解決了古代遺址和現代交通沖突的問題。