大同覺山寺

日期:2016/12/14 17:25:41 編輯:古建築紀錄

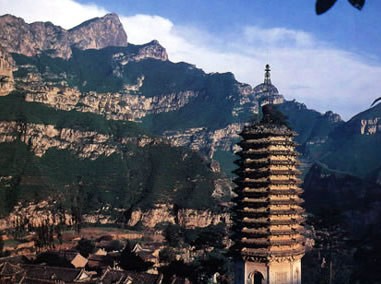

覺山寺坐落於靈丘縣城東南15公裡的覺山山腰,始建於北魏太和七年(公元483年),現存是清光緒年間覺山寺第二代宗師龍誠和尚重修的,整座寺院精巧玲攏,占地面積8100平方米,各大小禅院有134間,並位於三條軸線之上,顯得錯落有序,但最為稱奇的是覺山寺的白塔、水井和山峰在同一個高度上,都是13丈,留下了“塔井山齊(奇)”覺山寺的美名。

覺山寺廟內的佛教殿宇了非常齊全,有鐘樓、鼓樓、梆樓、點樓、天王殿、金剛殿、羅漢殿、韋馱殿、彌勒殿、貴真殿。大雄寶殿及丈昌閣和魁星閣等等。由於該寺位於群山環抱之中,集天地山水之靈氣,融入了許多傳奇色彩,其中韋馱殿東西兩側的牆壁上留下了一幅對聯,初看似龍飛鳳舞,筆體獨特,書寫剛勁有力,細細品昧,如風如雨,不知所雲。相傳這幅對聯為覺山寺清朝宗師龍誠和尚的手筆,龍誠和尚乃當地一目不識丁的農夫,少年偶遇一白發白須的老人,此老是傳說中的海音法師,經他點化之後,龍誠和尚對經文和武功無一不通,而他所學究競源於何方,出於何家,至今仍是一個謎。大雄寶殿內牆壁上所畫為八洞神仙,線條自然流暢,服飾搭配得體,體態豐滿勻稱,色彩清新艷麗。奇怪的是壁畫中有百分之七十以上的神仙面容都一樣,輪廓清晰,細眉長目,鼻准方直,兩耳垂肩,朱毫點唇,給人一種端莊肅穆和慈祥之感。這些道教神仙的面容與佛祖的面容特征一樣,可見該寺是二教合一的典范。

覺山寺之所以成為北萬名剎,還與它的奇山秀水有關。覺山寺四周山勢相互綿延,形似蓮台,把整座寺院托在當中,而東側的山峰相對高大,體現了陽剛之美;西側的山峰相對矮小,則顯示了陰柔之美,其中東側有兩個山頭對在一起,形成一個凹宇形,像擱毛筆的筆架,名叫筆架山,代表的是文運亨通;東南側的一座形似棺材的山頭高高凸起,古代棺有時也通“官”,材通“財”,那麼棺材即有官有財。同時顯示出文運、官運和財運,在北方寺廟中此父為一奇也。

覺山寺每逢雨後或清晨大霧彌漫之時,半山腰會出現一塊黑色的方碑,取名“霧碑”。每年農歷四月初四廟會之日,定要下雨,雨過之後,它便隨著霧不斷出現,給人以無限遐思。游客這樣評價覺山寺“文物古樸高雅,價值不菲,景色美麗如畫,妙不可言,不愧為北岳恆山的神奇古剎。

熱門文章

熱門圖文