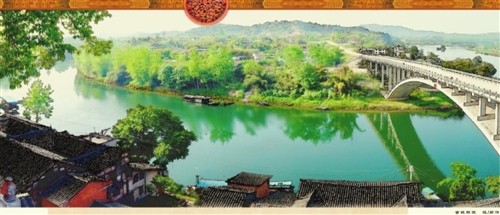

銅梁 安居中國最具文化魅力古城

日期:2016/12/13 22:39:44 編輯:古建築紀錄 古城新貌 攝/郭洪

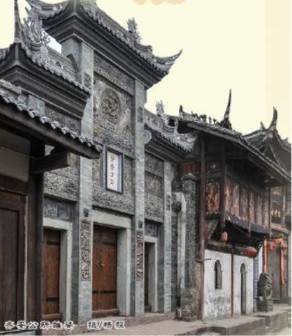

古城新貌 攝/郭洪 齊安公所雄姿 攝/楊毅

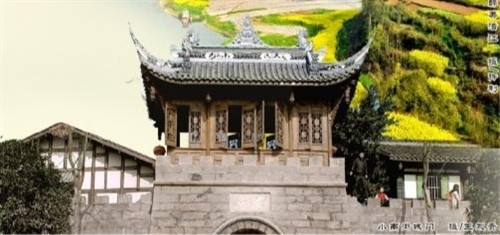

齊安公所雄姿 攝/楊毅 小南街城門 攝/王永貴

小南街城門 攝/王永貴核心提示

繼成功創建國家4A級旅游景區後,銅梁安居再添新榮耀—近日,“2014中國最具幸福感城市暨中國最具文化軟實力調查獲獎城市”名單出爐,安居獲評“2014中國最具文化魅力古城”。

“這是讓組委會專家們眼前一亮的一座古城。”新華社《瞭望東方周刊》常務副總編輯趙悅評價說。這“眼前一亮”的背後,是安居數量龐大、保存完好的古建築群;是延續千載,至今存留的人文氣息;是歷史與現實的映照,是文化與生活的交融……深厚而鮮活的文化,讓安居在數量眾多的中國古城行列中,樹立了自己的品牌和尊榮。

文化是千年安居的重要遺產

“但願人長久,但願花長秀,琵琶聲聲訴衷腸,淚濕羅裳透……”這是著名川劇《碧玉簪》中的經典唱句,講述的是清朝乾隆年間,銅梁安居翰林王玉林與尚書千金李月英曲折的愛情故事。

千年過去,男女主人公的如泣如訴,已經伴隨這經典唱腔,淹沒在逼仄的小巷和斑駁的光影中。然而,安居的歲月,卻依然在這唱腔中,流淌延續……

走在安居古城長長的石頭小巷,青磚、木門、紅燈籠,軒窗、檐角、老茶館,眼前的一磚一木都散發著古老的歷史氣息,仿佛還能感受到當年帆樯蟻聚、商賈雲集的繁華盛況。

據史料記載,安居早在4000多年前就有人居住,春秋戰國時期成為巴國屬地,明成化十七年(1481年)則設安居縣,持續時間247年。

安居古城依山傍水,位於瓊、涪兩江交匯處,風光绮麗,景色迷人,自古便有“依山為城,負龍門,控鐵馬,仰接遂普,俯瞰巴渝,涪江歷千裡而入境,與篼溪、瓊江、烏木溪水匯於城下,繞城三匝陷為深潭”的美妙描述。在江水交匯地,還形成了面積達2000多畝的沖積壩,壩上長滿了比人都高的蘆葦,盛開的蘆葦花隨風翩翩起舞,成群的水牛在旁邊大片的草地中“溜達”,一派怡然自得之景。

同時,因兩江交匯帶來的水運交通優勢,這裡曾經人潮聚集、貿易發達,數千年來都是“日有千人拱手,夜來萬盞明燈”的繁榮之地。明清之時甚至同時修建了福建會館、湖廣會館、江西會館、廣東會館等充滿異鄉風情的會館。歷史上聞名遐迩的“九宮十八廟”、“安居八景”等景觀亦分布其中。

在這樣的天時地利下,安居人才輩出、詩人學者流連於此,常年來此游玩、貿易的游客和商客源源不絕。這也成就了安居古城集縣城文化、古巴渝文化、廟宇文化、書香文化、碼頭文化和龍文化於一體,融四海為一家,成為一座體系保存完整、規模龐大、具有立體感層次感的“古城”。

在此次文化軟實力的調查評價中,有關專家就為安居梳理出多項深厚文化底蘊—

古建築錯落有致。作為涪江上游重要的水上運輸中心,這裡古建築群龐大、數量多,保存完好,享有盛譽。城內有市、區級文物古跡197處,民居院落、宮廟建築、城牆碼頭無不充滿古韻。

龍文化深入人心。安居是銅梁龍文化的發源地,這裡俯拾皆是龍文化印記,建築有龍的紋飾,地名有龍的傳說,國家級“非遺”龍燈彩扎工藝精湛,龍文化產業雛形初現。

書香文化源遠流長。安居古城文人扎堆,詩詞歌賦滿城飛,題圖石刻全壁立。至明清,中舉人者多達200余人,造就無數騷人墨客。

碼頭文化興盛一時。因水運興旺而建的安居場鎮,吸引了各地商販移民來此,他們帶來了當地文化,修建了各地會館。透過現存會館,可見昔日繁榮。

紅色文化代代相傳。抗戰時期,黃埔軍校曾移駐安居。劉伯承泸順起義後受傷也曾在此一邊休養一邊謀劃革命……

專家們表示,安居古城保存的豐富歷史文化資源,讓他們找尋到歷史記憶和生活環境的延續感,是中華龍文化、古巴渝文化的典型代表,是不可多得的重要遺產。安居古城歷史積澱深厚、綜合文化價值很高,是山地古城建築的典范,它的完整性和獨立性為研究中國城市建設史、建築史、文化史提供了例證。

“活著”是安居古城的最大魅力

事實上,能夠從一眾古城中脫穎而出,摘得“最具文化魅力”的頭銜,除了這些豐富的文化遺存,安居還有著它獨特的神和魂—這是一座“活著”的古城。穿越千年時空,它的生命一直在延續,它的文化從未被抹去。

“這裡永遠是一個古城!過去如是,將來亦然!”安居鎮相關負責人這一句質樸的表達,更像是一種承諾。多少年來,正是本著對文化的敬意、對歷史的尊重,這裡沒有大開大合的建設,沒有簡單同質的重構。自隋代以來,這裡的天際線從未發生改變;時至今天,70%以上的土著居民依然在安居古城繁衍生活……

從某種意義上說,“活著”,就是安居古城最大的魅力。無數生活在這裡的安居人,共同繪就了安居最生動的文化圖景。

與其他一些古城相比,“活著”的安居並沒有成為白天熙熙攘攘、晚上便空無一人的“展覽品”,它與古城居民的生活融為一體,至今都服務於這裡的居民。

“有人,才有古城的味道。”這是安居對於人的守護。按照他們的堅持,“未來安居無論怎樣發展,土著居民也要保留到40%左右”。

在當下的開發保護中,安居對人的尊重也是無處不在。除了建築上的修舊如故,安居的每一處規劃、建設都要到當地老百姓中廣泛走訪調研,遵循他們的記憶,聽取他們的意見。

安居古城文化研究會會長鄒賢碧被譽為安居文化的“活電腦”。他和他的團隊便常年作為“顧問”,參與到安居的所有建築修復、風貌改造、場鎮規劃中。

以上個月剛剛修復完畢的東岳廟為例,其內部構造、布局設置等,都是從當地老人們口中聽取來無數的故事與記憶,最終完善如初。

有人,有故事。有人,有生活。安居的歷史文化遺存因為這些故事和生活,因為這些生長於斯的居民,繼續精彩地“活著”……

“守護”是安居發展的核心要義

而今,隨著安居的聲名日漸遠播,這座千年古城掀開了嶄新的發展篇章。

作為銅梁建設文化旅游城市的突破口和“一號工程”,早在4月12日,彼時的銅梁縣委常委會就曾“移師”安居鎮召開,專題討論研究安居古城的保護與開發。當時還是縣委書記的陳勇在會上指出,要狠抓安居古城的規劃控制、體制機制改革、景區建設管理和旅游營銷,舉全縣之力加快推進安居古城建設,讓安居古城成為一個能讓游客“記得住鄉愁”的地方。

就在一個多月後,中國古城文化研究院又召集北京、重慶、成都等地的古城文化與古建築專家齊聚安居,召開中國·銅梁安居古城保護與利用高端研討會,發表了《安居宣言》,從建縣歷史、古建築保存完好度、可保護利用空間等方面權威確立了安居古城“中國第四大古城”的地位。

如何做靓“中國第四大古城”品牌?安居的目標是“一年見成效、兩年大變樣、三年成精品”。

對於古城核心區,將按照“在保護中開發,在開發中保護”的理念,完成古城核心區內所有街道管線入地鋪設等基礎設施建設工程;完成古城核心區內所有街道臨街房屋立面保護性維修改造,統一古城建築景觀;完成“九宮十八廟”及縣衙、波侖寺、大府弟、翰林院等文物古跡修復,使其具備景點功能。

這其中的烏木溪街尤其值得期待。據介紹,1.5公裡長的烏木溪街將於明年3月啟動建設,明年底完工後,這裡將呈現出“小麗江”的風情,成為未來安居最漂亮的街道。

文化是景區的“魂”和“根”,是景區的核心競爭力。為此,注重文化融入與守護,將是安居古城未來發展最核心的元素。

據介紹,接下來安居將加強文化研究。邀請專家學者、本地名人對安居文化進行深入研究,挖掘一批歷史故事,形成一批文化成果,豐富安居古城文化內涵。從今年起,每年在安居召開一次具有國際國內影響力的古城歷史文化研討會。同時加強文化展示,打造大型水上實景演出等品牌活動,推動縣令出巡、龍舞表演等民俗文化活動提檔升級,充分展示安居文化。此外,還將加強文化打造,充分挖掘湖廣會館、文廟等古跡的歷史文化,打造木雕、黃埔軍校等主題博物館,賦予古跡更多文化內涵,推動文化資源優勢轉變為經濟優勢。