武當山南巖宮

日期:2016/12/14 17:33:51 編輯:古建築紀錄

武當山又名“太和山”,位於湖北省丹江口市的西南部。明代時,武當山被皇帝敕封為“大岳”、“玄岳”,地位在“五岳”諸山之上。武當山古建築群始建於唐代貞觀年間(公元627—649年)。明代是其發展的鼎盛時期。武當山古建築群主要包括太和宮、南巖宮、紫霄宮、遇真宮四座宮殿,玉虛宮、五龍宮兩座宮殿遺址,以及各類庵堂祠廟等共200余處。建築面積達5萬平方米,占地總面積達100余萬平方米,規模極其龐大。

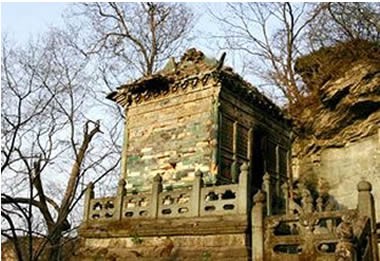

南巖宮始建於元至元二十二年至元至大三年(公元1285—1310年),明永樂十年(公元1412年)擴建。南巖宮位於獨陽巖下,山勢飛翥,狀如垂天之翼,以峰巒秀美而著名。現存建築2l棟,建築面積3505平方米,占地9萬平方米。保留有天乙真慶宮石殿、兩儀殿、皇經堂、八封亭、龍虎殿、大碑亭和南天門等建築物。

南巖宮的總體布局是九宮中最靈活的,既嚴謹,又極富變化。人們帶著一種“只見天門在碧霄”的幻覺,仰登天門。入南天門後,忽隨山勢轉折急下至小天門,兩座大碑亭雖聳立眼前,卻完全突破了對稱格局。再轉崇福巖,才到宮門——龍虎殿前。進門以後,眼界略顯開闊,飾欄崇台,層層疊砌。登上崇台,穿過大殿遺址,方才見到南巖石殿及相關建築。

南巖石殿,額書“天乙真慶宮”。坐北面南,建於懸崖之上。為石雕仿木構建築,其梁柱、檐椽、斗拱、門窗、瓦面、匾額等,均用青石雕琢,榫卯拼裝。面闊3間11米,進深6.6米,通高6.8米,是武當山現存最大的石殿。殿體堅固壯實,斗拱雄大,而門窗紋飾則刻工精細,技藝高超。由於石構件頗為沉重,且又在懸崖峭壁上施工,故難度很大。因此,可以說南巖石殿的建造充分體現了中國古代工匠的聰明智慧和高超技藝。

兩儀殿位於石殿右側,坐北朝南,面臨大壑。歇山頂式,磚木結構建築,琉璃瓦屋面。殿後依巖為神龛,正面為稜花格扇門,安在前金柱上,與檐柱形成內廊,直通石殿。面闊3間10.03米,進深3.9米,通高7.29米,殿前為著名的龍首石,俗稱“龍頭香”,長3米,寬僅0.33米,橫空挑出,下臨深谷,龍頭上置一小香爐,狀極峻險,具有較高的藝術性和科學性。

南巖宮整體布局是人工與自然巧妙融合的傑作。古代畫家筆下的“仙山瓊閣”、“丹台曉晴”等意境,在南巖得到了真實的體現。