張頌仁:在現代中國復蘇傳統生活

日期:2016/12/13 23:12:57 編輯:古建築紀錄

香港中國會於上世紀90年代初開業,喚起了人們對老上海輝煌歲月的回憶。

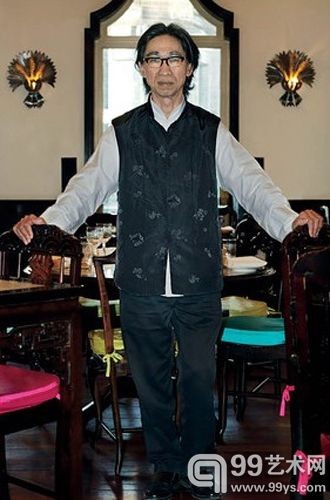

圖為策展人張頌仁在香港中國會。

張頌仁是一位以將中國當代藝術介紹給西方而享譽的藝術家,要在藝術圈裡認出他並不難。在香港中國會(Hong Kong's China Club,這是一個迷人的地方,以接待高端客戶著稱,這裡陳列著張頌仁親自挑選的各種藝術品,其中許多作品是調侃毛的形象以及舊式的共產主義宣傳),張頌仁的穿著讓人一眼就能從房間另一側認出他來,他身穿除歷史影片之外很少見到的中國農民服飾:一件中式衣領的黑色棉布上衣,寬松的褲子,還有在北京手工制作的皮拖。

他是有意以這一形象示人的。張頌仁是中國先鋒藝術的支持者,在天安門事件後組織了幾次具有裡程碑意義的展覽,他同時也極力倡導這樣一個理念,即中國古代文化在今天可以作為一種至關重要、有重大意義的力量得以維系。近幾年來,張頌仁一直在推進他最重大的藝術策劃項目,這是一個大膽的藝術實驗,其雄心之大在中國──也許乃至整個世界都是前所未有的:張頌仁與一群藝術家在上海市郊一個廢棄的工廠區進行合作,從零開始打造了一整個中國傳統村落,運用的是幾乎被世人遺忘的傳統建築工藝。這個村落不是要建成旅游景點,而是作為供中國傳統藝術家、工匠和音樂家使用的工作中心,在文化大革命(Cultural Revolution)期間,這其中很多人只能在暗地裡保留他們的手藝。他宣稱,“我想看到中國物質文化的復興,必須讓四千年的傳統保持生機。”除一絲不苟地重建歷史外,張頌仁還希望恢復日漸衰微的儒家價值觀,以抵制如今滲透中國的實利主義(實利主義無情地否定和拋棄一切不能帶來利益的東西)。

許多西方人並沒有意識到,長期受共產主義革命破壞的中國古代藝術遺產在當今狂熱的現代化進程中面臨著更大的威脅。中國二十世紀八十年代接受資本主義以來,大建設以瘋狂的速度將歷史景觀夷為焦土,徹底摧毀了無數的建築瑰寶,隨之消失的還有最後一些藝術遺跡、工藝和信仰,正是這些東西構成了人們的一種集體記憶。中國古建築保護元老、上海國家歷史文化名城研究中心(National Research Center of Historic Cities)主任阮儀三教授援引中國住建部(Ministry of Construction)向他提供的數據稱,“每天有二十個鄉村被開發商摧毀。我們不知道會隨之失去什麼東西。”張頌仁感到,在雪崩般的現代化浪潮下,中國的文化認同正在消失,而許多西方的風格和習慣被視為比中國優越。他試圖通過這個項目,在傳統完全崩潰之前建立一種與過去的聯系。他說,“新一代人甚至都不太了解中國傳統究竟是什麼,只能靠憑空想象。所以,完好地保留這種聯系絕對是至關重要的。”

張頌仁的藝術項目位於上海市郊一個叫金澤的地方,但我入住上海和平飯店(Fairmont Peace Hotel)──這家酒店是上海二十世紀三十年代頹靡生活的代表,卓別林(Charlie Chaplin)在這裡保留著一間套房,劇作家科沃德(No"el Coward)在這裡撰寫了名著《私人生活》(Private Lives)──之後發現,在任何導游手冊上都找不到金澤這個地方,谷歌地圖(Google Maps)也被屏蔽了(還有Twitter、Facebook,以及我的個人網站)。在我試著與張頌仁聯系,安排為期幾天的訪問之後,我接到了張頌仁的電話,告訴我有個助手會在10分鐘內來接我。他建議我“帶上你的行李,想住多久就住多久。”

樓下有一位著裝風格明顯反傳統的中國潮人在一輛破舊的出租車裡等我,很快,出租車就帶著我們疾馳在一幢幢現代高樓和購物中心之間了。1839年到1842年的第一次鴉片戰爭(First Opium War)以大炮打開了中國的大門,自此之後上海一直是中國大陸最熱衷於接受西方文化的門戶。螳螂似的起重機隨處可見,建築工地的轟鳴聲不絕於耳。上海現在看起來就像一個更加擁擠的拉斯維加斯,唯一的區別在於,許多摩天大樓頂部的設計讓人聯想起中國寺廟的屋頂──但在外行人眼中,它們很像巨大的電動工具。

盡管如此,上海依然是建築專業學生的夢想之地。摩天大樓之間隱藏著幾乎所有時代的歷史建築──俄羅斯斯大林式尖塔、新古典主義立面、哥特式教堂。出於對西方風格的熱衷,上海還擁有九個超現實主義的新城(New Towns),這一系列住宅區中包括仿都铎風格的泰晤士小鎮(Thames Town);一個荷蘭風情小鎮;還有由阿爾伯特o斯皮爾(Albert Speer)的兒子設計的德國風情小鎮。

快到上海西部的青浦區時,摩天大樓開始少了起來,不時能在綿延數英畝的破敗工業園間瞥見一塊塊農田。呈現在我們面前的金澤是一個鬧哄哄的地方小鎮,位於上海市界之內,街頭滿是髒兮兮的混凝土磚房和破破爛爛的商店。盡管街上大多是騎自行車的人和步行者,我們還是在迷宮般的廢棄工廠中迷路了。隨後,出租車突然在兩扇木門前停了下來。一名管家快步出來開了門,我們面前呈現出了一幅令人驚歎的、好似取自清代花瓶的中國古代圖景。

一個寧靜的庭院四周環繞著粉刷成白色的木結構房屋,所有房屋都有著雅致的上翹屋檐。金魚池邊綠樹掩映,樹上開著花。紙燈籠在微風中搖曳。在看過亂糟糟的上海之後,這是一派賞心悅目的鄉間寧靜景色。管家陪我進入一間空茶室,從茶室的木框窗戶向外望去,可以看到一條寬闊的運河,運河上架著石橋。張頌仁很快親自前來會客,他面帶微笑,穿著那身標志性的鄉土風格服裝。張頌仁解釋說,“這是我們為回歸中國文化本源所作的努力,在歐洲,文明始於城市,但在中國則是始於鄉村。土地改革消滅了與土地有聯系的富裕階層和知識分子,在土地改革之後,一切都變了。”

盡管該項目還要再過五年才能建好,但第一批來自上海的藝術家、詩人、學者和音樂家已開始到這裡造訪並小住了。處於中心位置的是一座宏偉的禮堂(Ritual Hall),這裡曾為當地村民和上海居民舉行過傳統成人禮、婚禮、新年和生日慶祝活動,典禮上采用古代服飾和儀式。這裡設有幾個可表演中國傳統戲曲和音樂的舞台,到目前為止已經舉行過包括古琴(一種受孔子喜愛的弦樂器)演奏會在內的一些演出。大批專家──有中國歷史學家、民俗研究者、人類學家,還有來自中國美術學院(China Academy of Art)和上海戲劇學院(Shanghai Theater Academy)的顧問──通過借鑒現存的儀式來盡力這些保證儀式的精准性。張頌仁說,“這裡不是電影布景,而是工作場所。首先,掌握瀕危手藝的工匠──他們沒有徒弟──已經到這裡來把他們的技藝傳給下一代了。”

項目的其他部分位於正門外。在經過一座沒有欄桿的石橋時,張頌仁停下腳步,一邊欣賞石橋一邊說,“這座橋建於13世紀,當時中國由蒙古人統治。”幾處廠房已被改造成為研究中心、會議廳和倉庫,用來存放從中國偏遠省份搶救出來的古代手工藝品。有一個房間裡放著精致的手工制作服裝;另一個房間裡有數十件古代石制點心模具;還有一個房間裡存放著木質小雕像。一間較大的儲藏室內有20個形態各異的木制織布機,全都可以正常運轉。

上海的藝術家胡項城隨我們一同參觀──這位62歲的藝術家精力充沛,負責管理該項目的施工。幾十年來,胡項城的身影一直活躍在亞洲當代藝術界。胡項城和張頌仁結識於1997年,兩人在兩年後舉行的聖保羅建築雙年展(S~ao Paulo Architecture Biennial)上進行了合作,在那次雙年展上,對眾多古代村落受到破壞的絕望讓兩人結下了友情。毛澤東建立的糟糕的合作社體制在中國推行了幾十年,如今中國多數城市人都有些瞧不起農村地區。張頌仁說,“我們決定建一個很美的東西,讓所有人都會被它吸引。它原汁原味但富有吸引力,能證明農村生活的魅力──在中國共產黨統治60年之後,年輕人已經不相信農村生活有什麼吸引力了。”

張頌仁解釋說,“我是在香港長大的,有關金澤項目的想法從我小時候就有了。在我的想象中,中國農村似乎總顯得更加真實,更有吸引力。這種印象來自古代風景繪畫、武俠小說,也源自對香港過度擁擠、房地產經濟瘋狂發展的厭惡。不過,當然啦,大多數中國人現在都醉心於新潮和時尚。

該項目主要由張頌仁和他的弟弟──香港一位成功的金融家──出資興建,占地40萬平方英尺(約56畝),其中四分之一的建築物用途目前正在得到迅速改造。這裡有12間供藝術家和學者使用的客房,一個供上海藝術專業學生居住的宿捨正在建設,甚至還經營有一個生態農場。胡項城說,“我們想為當地農民做出示范,告訴他們按照傳統農耕方式也能生活得很好。”他認為,與金澤村民進行這種互動是至關重要的。他說,“當代藝術家說他們想參與社會生活,但他們並沒有親身去做。他們只是和藝術館有聯系。藝術與普通人的生活是割裂開來的。但儒家哲學鼓勵藝術家們介入社會──接觸官員、企業家、商人。”他已經為村民們搭建了五個傳統風格的戲台,並向他們提供樂器。他說,“以前一到晚上村裡就死氣沉沉。又黑又靜。而現在人們開始走出家門!他們有了新的樂趣。”

顯然,金澤這個項目是無法簡單地進行歸類的。它是一個藝術中心,一個鄉間度假村,一個學術場所,還是一個社區活動中心。但它本身也是一件概念藝術品──是對中國近幾十年來發展方向的無聲抗議。阮儀三教授說,“金澤的存在本身就是對近年來毀壞村莊之舉的批判。”

張頌仁說,對中國古代傳統──包括建築遺產──的破壞是從十九、二十世紀之交開始的,當時傳統的儒家社會體系開始瓦解。在此之前的兩千年中,中國的村落文化一直得到很好的延續:木結構建築由精通木工、漆工、顏料、樹脂和紡織工藝的能工巧匠們維修保養。但孫中山在1911年辛亥革命(Republican Revolution)後開始推進西化進程,木結構建築建得就比較少了,傳統技術也慢慢被拋棄了。1949年的共產主義革命更是加快了這一進程,當時古代建築被視為封建時代的殘留。在1966年至1976年的文化大革命期間,毛澤東放任紅衛兵(Red Guards)破“四舊”(舊風俗、舊文化、舊習慣、舊思想),摧毀了寺廟、文物和墓地。如果不是周恩來總理反對並派軍隊駐守,就連北京的故宮(微博)(Forbidden City)也在劫難逃。

在過去100年裡,中國既經歷了極端的共產主義,也經歷了極端的資本主義,張頌仁感到,“中國在割斷本國歷史這一方面的所作所為比任何其他國家都更激進。”西方唯一可比的例子也許是羅馬帝國(Roman Empire)的衰亡,羅馬帝國的衰落破壞了古希臘羅馬文化。張頌仁說,“問題在於,我們已經走了這麼遠,現在該如何反思我們的處境?我們該怎樣挽回過去?”

金澤的項目顯然是針對中國向資本主義和現代化魯莽躍進的最有創意的抵制行動之一。其他藝術家也表達了抗議,比方說,艾未未1995年創作的著名攝影作品記錄了他把一個漢朝古甕扔在地上、任其摔成碎片的過程。近年來,這些零星的聲音已經匯成較大的呼聲。上海同濟大學(Tongji University)建築歷史與評論教授李翔寧說,“中國的知識分子──學者、建築師和規劃師──目前正在熱議如何對建築進行最好的保護。”他說,“有越來越多的人認為我們應當放慢對金錢和發展的追求。中國社會百分之九十的人在以驚人的速度邁向未來,但也必須有那麼一些人向後看。如果我們審視歷史和傳統的話,我們也許能夠對過去二、三十年中做過的事情進行反思。”

就連在瘋狂發展建設的上海,我們也看到了文化保護意識萌發的跡象。盡管上海有著冷酷追求金錢的名聲,但這座城市在保護歷史遺產方面比包括北京在內的許多其他中國城市做得更成功。地方政府於2004年宣布劃定12片“歷史文化風貌區”,讓這座城市的歷史區域獲得些許保護。其中最重要的區域當屬傍水而建的外灘(Bund),外灘有一座座壯觀的藝術裝飾風格建築,新近修繕的和平飯店就是其中一座。懷念二十世紀三十年代風格的游客還可以造訪原上海法租界(French Concession),這裡曾是鴉片販子、匪幫和妓女的庇護所,路旁是經過修繕的殖民地時期大宅,掩映在梧桐樹叢中。2010年,一座富有中國家庭的故居被改造成為精品酒店向公眾開放,該酒店名為紳公館(Le Sun Chine),內設一個復古香槟酒吧。紳公館掌門人、30多歲的企業家孫雲立(Sebastian Sun)解釋道,“二十世紀三十年代,不同的文化在上海展開著對話。”他發現,就連中國旅行者也厭倦了那些有500間客房的商務酒店,他們更喜歡紳公館這種溫馨的小型酒店。

然而,為迎合中國國內旅游業的蓬勃發展(幾乎可以在一夜之間讓偏僻的廢墟變成人頭攢動的景點),許多僥幸逃脫拆毀命運的歷史建築卻又遭遇了俗氣的重建。總部位於紐約的亞洲高端旅游公司Remote Lands首席執行長希爾德(Catherine Heald)說,“中國人確實喜歡參觀他們的文化瑰寶,但他們的觀念與西方人非常不同。他們更喜歡去長城(Great Wall)上修繕一新的部分,而我們則更喜歡保持原貌的東西,哪怕是廢墟。”中國的古跡常常被拆掉,以仿造品取而代之,這種商業化和工藝的粗糙讓人聯想到索然無味的主題公園。希爾德說,“幸好還有一些偏僻的鄉鎮沒有被過度重建。”

這其中最引人注目──也是最具象征意義──的古跡當屬平遙,這是中國2,000個古城址中最後一個依然完好無損的古城。平遙位於上海西北850英裡處,它的幸存是一個小小的奇跡。在毛澤東時代,貧困的山西省政府缺乏資源,無力推倒平遙強大的城 ,這些城牆厚度在26到40英尺,頂部建有72座了望塔。這些堅固的堡壘也保護了一座繁榮的古鎮,平遙的道路兩旁建有豪宅、寺廟,甚至還有當平遙還是清朝金融之都時建立的票號。但這個從紅衛兵手中幸存下來的偏僻小鎮在1980年成為一場引人注目的保護行動的焦點,當時政府決定在平遙的中心開辟出六條道路供汽車通行。阮儀三教授火速趕往平遙制止拆遷;省長給他一個月的時間設計出一套替代方案,於是他帶著11個最好的學生進駐平遙。這項任務極其艱巨(12個人得了痢疾,而且飽受虱子折磨),但阮儀三教授在附近修建一座新城的計劃得到采納。1997年,聯合國教科文組織(UNESCO)宣布整個平遙古城為世界遺產(World Heritage Site),2009年,平遙第一座精品酒店錦宅(Jing's Residence)開業,這座集古代和現代風格於一體的酒店曾是一名絲綢商的大宅。不過奇怪的是,盡管平遙具有偶像般的地位,現在卻很少有外國人到這裡旅游。

當時平遙的五萬居民就住在一個風貌和幾個世紀前差不多的古城裡。但平遙是脆弱的。阮儀三教授說,“較大的公共建築已經得到保護,但有幾十幢具有歷史意義的民居亟待修繕。”平遙也是被最早的一批中國游客發現的景點,他們組成巴士旅游團,大批大批地前來旅行,只在平遙待上很短一段時間。其結果就是,平遙的主干道已經被旅游紀念品店占領,他們賣的廉價小飾品同上海和北京的市場(以及紐約的唐人街)都是一樣的。房價的上漲也有可能迫使居民搬出平遙。阮儀三說,“我們必須改變大規模觀光模式,人們應該在這裡多住一段時間,這樣他們才能了解平遙的藝術、文化和飲食。但在中國管控旅游業並不是件容易的事情,因為政府把經濟增長看得很重。”瘋狂的商業化和疏於保護都有可能毀掉平遙。

在北京,歷史的痕跡更難找到。這座古城曾像巴黎一樣因美麗而備受仰慕,但1949年以來北京一直不斷遭到破壞,北京城內富有魅力的胡同也在逐漸消失。盡管如此,去年1月份開發商拆毀梁思成故居時還是引起了人們的抗議。梁思成是20世紀中國最傑出的建築師,在毛澤東時代,梁思成曾呼吁保護老北京風貌,但他的努力流於失敗(在一次失敗後,他喊出了這樣一句具有預見性的話,“五十年後,歷史將證明我是對的。”)在公眾的支持下,梁思成故居被認定為“不可移動文物”,但當抗議聲在新年假期期間平息下來的時候,一家開發商還是把故居拆除了。這家公司被政府象征性地處以八萬美元罰款,令公眾的怒火升級。李翔寧教授說,“一些教授把這件事稱為中國的‘賓夕法尼亞州火車站保護運動’(Penn Station Movement),但我對此不抱樂觀態度。”李翔寧教授指的是1963年拆除紐約一個火車站所引發的保護運動。

張頌仁將挽救古建築的努力視為一項更大使命的一部分。他說,“我們與過去之間最嚴重的割裂是在傳統風俗方面,比如陰歷節日、祭祖儀式、季節性儀式、葬禮等。”張頌仁解釋道,他希望能復興儒家的“禮”,“禮”這一概念的內涵要比英語中“禮儀”一詞要廣,涉及禮節、教育、道德乃至有關和諧世界秩序的宇宙觀等方方面面。張頌仁說,“很多人試圖利用我們的懷舊情結,通過發明儀式來彌補我們的失落感,但這些儀式並不正宗。”金澤的禮堂是一個以正確的方式舉行古代儀式的場所(或者說盡量做到正確,因為他們為恢復傳統禮儀進行了大量研究),張頌仁還希望在北京和香港也建立類似的場所。

在張頌仁主辦的有關禮儀研究的研討會開幕晚會上,一群學者、藝術家以及張頌仁的家人和朋友(當天也是他的生日)匯聚香港中國會北京分會所的一間接待大廳。活動地點本身似乎反映出了這項事業堂吉诃德式的本質,因為這座有歷史意義的大宅曾位於一條胡同的中心,而現在則成了這條胡同中唯一的幸存者,被四周的摩天大樓所遮擋。大宅的內部裝飾極為傳統。宴會廳裡,一個中國戲曲藝術團為來賓進行著表演,張頌仁在人群中興奮地穿梭著,與來賓進行交談,介紹來自不同國家和文化的客人相互認識。

隨著派對接近尾聲,張頌仁從燈籠溫暖的光芒中走到與周圍摩天大樓交相輝映的冰冷街燈下。站在車水馬龍的公路旁,讓人不由懷疑一個田園詩般的藝術項目(即便是像金澤這種大規模的項目)能否對中國的發展巨輪產生任何影響。但張頌仁一如既往地滿懷希望。他說,“藝術在社會中扮演著特殊的角色,它提供了一個公共空間,讓人們能夠進行反思,提出批評。”他的村莊發出了迥然不同的聲音,向政府肆意破壞歷史的行為提出抗議,是對中國如閃電般迅猛的現代化進程的現實批判──這束火花可以激發出一樣強烈的能量來保護中國的古代遺產。

張頌仁返回中國會去喝最後一杯米酒,他和他的朋友們看起來就像溫文爾雅的革命者,正准備與現代世界做一番較量。

- 上一頁:內江重現“清明上河圖”

- 下一頁:南漳,楚文化的發祥地