洛帶古鎮:保存完好的客家古鎮

日期:2016/12/14 17:24:26 編輯:古建築紀錄

水井廣場是洛帶客家人崇尚水文化的集中體現

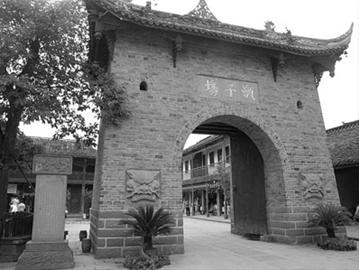

古鎮門樓上的一端刻著“甑子場”三個大字,因為“甑子場”是洛帶古鎮的原名。

來成都,如果城市裡面逛膩了,想去周邊走走,又只有一天半天的時間,可以考慮去洛帶古鎮。洛帶是距離成都最近的一個古鎮了。

洛帶,是“落帶”的諧音。洛帶古鎮,即“落帶古鎮”。在古鎮門樓上的一端刻著“甑子場”三個大字,而牌坊上則刻著“落帶古鎮”。這是什麼緣故呢?原來“甑子場”是洛帶古鎮的原名,“甑子場”前有個八角井,據說三國時期蜀漢後主劉禅游玩甑子場,不慎將手中玉帶滑落井中,劉禅急令太監淘井撈帶,不料一淘井便風雨大作,一停止便風平浪靜,再一淘又風雨大作,無法將玉帶撈起,從此甑子場更名為“落帶”,後演變為“洛帶”。

處處體現完整的客家文化

早年,客家人因戰亂、天災等原因從中原遷居沿海。沿海雨水充沛,物產富饒,客家人過著豐衣足食的生活。傳說客家人因此與東海龍王交往甚密,為感謝東海龍王適時下雨,客家人每年夏季皆以舞水龍慶祝豐年,相沿成習。

沿海客家人氣較旺,而四川連年戰亂、饑荒、瘟疫,幾乎成為無人之地。清朝時期,客家人被迫大批移往四川。前期來洛帶的客家移民備受干旱煎熬,後得知關於劉禅“落帶”八角井的故事,認為八角井是東海的海眼,受此啟發,客家人將老祖宗的舞水龍配合以淘井祈雨,甚是靈驗。此後,每年端午節,洛帶客家人均以舞水龍感謝上蒼風調雨順,(元宵節則舞彩龍、火龍),並慶賀豐年。舞火龍和水龍遂成為洛帶客家獨特的文化習俗。

行走洛帶古鎮,隨處可見溝渠流水、大小水缸。承載都江堰水系文化的清泉從上場龍吻噴發,滋潤通街民眾,匯聚於下場的八角井,這是客家水文化的體現。

洛帶古鎮由一街七巷組成,只要主街山門和七條巷子柵子門一關,就構成了一個完整而封閉的防御體系,這是客家警覺意識使然。

古鎮1000多米長的老街上保留著大量客家古民居,屋頂多用小青瓦和茅草覆蓋,結構多為單進四合院式,正中為堂屋,屋脊上通常有“中花”和“鳌尖”等裝飾。

古鎮有一個奇怪的現象:滿街店鋪繁多,卻安安靜靜,無人高聲吆喝,愛買不買隨意,決不拉客擾民,讓外來游客感覺說話聲稍大些都會不好意思。或許,這就是客家人勤勞內斂的性格特征的外化。

四大會館各有千秋

洛帶古鎮,最吸引人的不是沿街修繕一新的仿古店面裡賣的別具特色的商品和“天鵝蛋”、“客家傷心涼粉”等這些富有客家特色的飲食,而是代表洛帶客家人祖源地的四大會館:廣東會館、江西會館、湖廣會館、川北會館。

其中廣東會館占地面積3000多平方米,由山門、前中後三庭和左右廂房構成。由於保存完好,已被有關人士認定是國內現存最完好、規模最宏大的會館之一。會館中堂懸掛著一幅古香古色的對聯,上書“叭葉子煙品西蜀土味,擺客家話溫中原古音”,顯出文化的源遠流長。

廣東會館有一幅浮雕,形象地反映了“湖廣填四川”和客家先民開發洛帶的歷史:客家人被迫告別東南沿海,為防逃跑,青壯年被長辮子的清朝官兵用繩子連成一串串,押解“移民”,他們的親友則挑擔追隨,供他們的日常用度,到達目的地後,他們以客家人的勤勞誠樸,在曠無人煙、人生地不熟的土地上墾荒務農,世代創業,使得洛帶古鎮至今保留著客家人的鄉音、鄉貌、鄉情和鄉風。

此外,洛帶還有鳳儀樓、博物館等古建築可供游玩欣賞。這些古建築展現了洛帶深厚的歷史文化底蘊。

游玩洛帶,走馬觀花是不合適的,需花時間慢慢尋覓,才能在牆角屋頂發現歷史的遺跡;細細品味,才能品出歲月的韻味。洛帶,最適合成都人的慢生活,將她安置在成都邊上,實在是天作之合。