昌平石刻荟萃一園

日期:2016/12/14 17:24:25 編輯:古建築紀錄

石刻園碑林局部

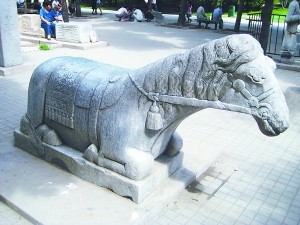

石刻臥馬

石刻遷新居

昌平地區歷史悠久,文化積澱深厚,在廣袤的平原上和深遠的山區中,曾經有眾多的歷史遺址遺跡,其中不乏精美的石雕石刻。由於年代久遠、天災人禍等原因,無數古建坍圮、毀壞甚至瀕臨消失。隨著人們文物保護意識的增強,一些幸存的石刻被有識之士發現。二十世紀末,在區政府支持下,區文物管理所堅持對民族文化的保護與傳承,按照文物愛好者提供的線索,及時收集散落於城鎮村莊的零散石刻。八十多件石刻在原地保存已不現實,於是,他們在公園一隅專辟了石刻園,集中保護和展示這些命途多舛的珍貴石刻。

石刻園內群石荟萃,品類各異,石像生、匾額、碑刻、赑屃、經幢、望柱、供桌、墓志銘、拴馬石、抱鼓石等應有盡有。其石質多為漢白玉、青白石及花崗巖。石刻的類別不同,功能及作用迥異,不論形態獨特或普通,圖案復雜或簡約,都記載了歷史上的一時一人一事。某些石刻雖然因時間久遠而殘斷而斑駁,因風雨侵蝕而漫漶而模糊,但若仔細辨讀認真揣摩,仍能感悟到前人的美好願望及制作的艱辛。這些石刻上起遼代下迄民國,無一不是以獨特樣式與堅硬質地承載著千百年滄桑,其中的一些還頗具研究價值。

石刻園實行開放式管理,游人對石刻肆意騎坐蹬踩,塗抹刻畫,其損害速度遠遠超過自然風化。文物石刻不可再生,若干年後,這裡也許只剩禿石頭了。

碑刻故事多

“橫者為匾,豎者為碑”,勒石刻字是古人記述文字的一種獨特方式。匾額即是題著寥寥文字,固定在門頂或牆上的橫牌,多嵌於建築之上。碑的原形是古代用做測量日影、拴牲畜或系繩引棺入墓的豎石。後人利用其堅硬耐磨損的特性,在條石上勒字刻圖而成為墓碑、功德碑、壇廟碑,以紀念人物或記述事件。每塊匾碑的文字都有特定的單一的內容,都藏著一個故事。園內的碑刻大致有幾種樣式:多數碑體為碑座+碑身兩塊石料,個別的碑體為碑座+碑身+碑額三塊石料。敕賜碑、诰封碑的碑額雕刻盤龍,碑文的邊框刻著動物或蓮花牡丹或海水江崖圖案,而用於民間的碑額、碑身只有陰刻文字,幾乎不雕邊框及圖案。如果匾碑上的文字是名人書體,又可成為書法愛好者臨摹的范本。

園內豎立著各類碑刻17通,其中的三通有較高的文物價值。《道濟群生》碑為光緒六年刻,碑兩側刻“世上原無必死藥,藥中多是大還丸”。碑的背面刻著藥王孫思邈的一百副藥方,中草藥名稱、劑量一目了然,對於發揚光大中醫藥學當大有裨益。《劉蕡故裡》碑記述:中唐時期幽州(今北京)昌平人劉蕡博學卓識,疾惡如仇,揭露宦官專橫誤國。官民敬仰劉蕡,在其家鄉西沙屯村樹碑頌德。《狄梁公祠碑記》碑記載了唐代聖歷元年,狄仁傑時任幽州都督,對河北諸州治理有方,力排突厥兵之騷擾,幾次解民於水火。昌平百姓感念狄仁傑的恩德,在白浮圖城為其建祠立碑。

石像生 經幢 望柱

石像生是排列在陵寢、墳墓前神道兩側,供逝者享用的成雙成對的石人石獸。其形象有文臣、武將、僕人、猛獸虎獅及家畜馬羊。神道上石像生的數量多寡不等、體積巨細不同,由此顯示出逝者生前身份及地位的高低懸殊。古人認為人死後靈魂依然存在,繼續影響著天上、地下和人間三重世界。後人為先人安排石像生,給逝者以最高待遇,即是表達對先人的敬仰之情,企望借先人的德行和威信恩澤後代子孫。古人高超的石雕技法使石像生栩栩如生,惟妙惟肖。直立的石人面容清秀、衣服線條褶皺清晰;石臥馬鬃毛、蹄毛齊整如絲,鞍韂、籠頭、缰繩和鈴铛齊全,仿佛一提缰繩,駿馬會即刻奔馳而去;跪伏的石綿羊咩咩低吟,溫順可人;蹲踞的石獅雙目圓睜,不怒自威……

經幢,是指刻有經文的多角形石柱,為古代佛教寺院特有的石刻形式,始創於唐代。經幢由底座、柱身和柱頂三塊石料疊建而成。佛教於漢代進入中國後,深受各朝統治者推崇,寺院遍布各地。佛門弟子用文字或符號把經文刻在堅硬的石柱上,希望佛經長久流傳,發揚光大。園內有遼金時期八角形經幢和元代以後六角形經幢,或立或臥,頂部裸露著榫頭。

望柱是排列在陵墓神道前那對高高的石柱。望柱多是八角形、六角形及圓形石柱。由底座、柱身和柱頂裝飾物三塊石料疊建而成。望柱最初的作用僅是便於逝者的後人尋找,或者是便於逝者靈魂出游歸來時辨認止息之所,後來逐漸演變為逝者身份及地位的象征。迄今,園內只有一對石望柱較為完整。

園內還有許多仿木制的石構件橫七豎八地躺在一處:有坊檐、門檻、門礅、橋欄板、夾柱石等。以石料代替木料做成各種構件及器物,能防火、防潮、防蟲、不變形。雖然制作時花費昂貴,但能流傳至今,也是物有所值。

- 上一頁:私房古鎮藏在深閨人未識

- 下一頁:洛帶古鎮:保存完好的客家古鎮