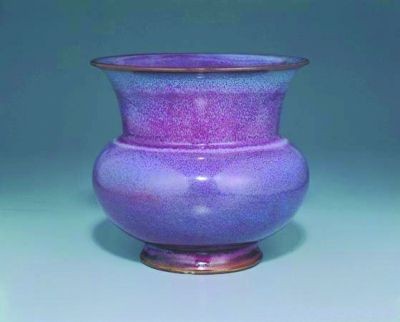

古代渣斗

日期:2016/12/14 18:29:30 編輯:仿古建築材料

元人筆記載“宋季大族設席,幾案間必用筋瓶、渣斗”,由此可以推斷,渣斗在宋朝是和名門大族宴飨聯系在一起的。既然是宴飨,但凡文人騷客都會吟詩作對,“登龍曾入少年場,錫宴瓊林醉御觞。”“公廚敕許釀芳樽,屢喚賓朋醉後園。”詩詞雖美,也能看出些熱鬧場面,卻不曉得這個筋瓶、渣斗的分別。

盡覽宋代繪畫,描寫宴飨場面的有《春宴圖》、《文人會》等,在那些達官貴人高談闊論、淺斟低酌中似乎也可以看見這種物什的存在。稍前更有名氣的宴飨圖《韓熙載夜宴圖》,熱鬧熙攘中穿梭的侍女托盤中也有兩個寬沿高腳類似盤狀的東西。盡管從繪畫中考證出有這樣的東西存在,但還是不能斷定其確切用途。有考證者認為渣斗又名唾壺,用於盛裝唾吐物,如置於桌,專用於盛載肉骨魚刺等食物渣滓,小型的也用於盛載茶渣,故也列於茶具中。這個解釋似乎中肯些,但它從何演化而來?

近代詞曲聲律研究者許之衡《飲流齋說瓷》這樣介紹渣斗:“觚之小者曰渣斗,明制已有之,至清逾伙,五彩或黃地碎花者均有之,渣斗之小者,則入於漱具之屬,非清供品矣。”眾所周知,觚是夏商之際青銅酒器的一種,所謂“尊者舉觯,卑者舉角”,觚和觯是地位尊貴的諸侯所用。許之衡認為,小觚即可以稱為渣斗,小渣斗是漱具,那麼我們是否可以推斷渣斗最本質的功能是用來飲酒?但五代及宋元時渣斗確實用來盛裝唾吐之物,這中間肯定有一個漫長的演變過程。

《論語·雍也》雲:“觚不觚,觚哉!觚哉!”歷來研究者對這語境模糊的一句表示不解,但如果從青銅觚演變為渣斗的歷程來看,倒也說得通。考古學上青銅觚的形狀多是圓形或方形敞口,細腰敦底,器型雍容,落落大方,但到了西周中期已經開始變化,孔子的感歎是對這種器型失去殷人風格的失落,也有對社會變遷、周禮廢弛的慨歎。

從青銅觚與渣斗的造型來看,確實有其神似之處。青銅觚在夏商周三代為酒器,至春秋戰國亂世,禮崩樂壞,諸侯殺伐不已,酒器中最高等的爵也淪入普通莽夫之手,小觚在宴飨上從飲酒到用來裝痰吐之物也不稀奇。到了晉代,小觚已經完全成了唾吐之物,專名為渣斗,多為瓷質。宋代許多窯場都燒制渣斗,可見渣斗已經廣泛流行。明清兩代渣斗也被放置於床邊和幾案上,以備存納微小廢棄之物,用途有所拓寬,材質也日漸多樣了。