法門寺琉璃器皿

日期:2016/12/14 18:29:31 編輯:仿古建築材料

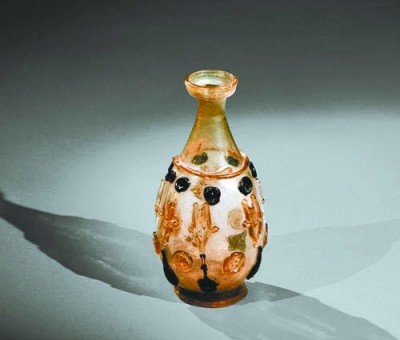

盤口細頸貼塑淡黃色琉璃瓶

從法門寺唐代地宮出土的《物賬碑》記載來看,歷史文獻中的“琉璃”在唐代確指“玻璃”,出現於公元前16世紀或15世紀的兩河流域,其後埃及也開始生產,到古羅馬帝國時期,琉璃業的生產已十分繁榮。“琉璃器皿也曾是西亞文化的典型代表,在煤還沒有被廣泛使用之前,它們幾乎可以與珠寶、鑽石等價。”姜捷說,相比之下,古代中國人並不擅長制造琉璃。雖然我國早在3100多年前的西周時期就已經掌握了琉璃制造技術,但由於原材料和生產水平的限制,中國的琉璃制作發展非常滯後,也始終未能成為古人生活中的常用品。

但在1987年意外發現的法門寺地宮中室,考古人員卻發現了20件琉璃器皿,其中11件琉璃器皿的紋飾,有著典型的伊斯蘭風格,“刻紋琉璃在伊斯蘭早期非常流行,而當時也只有許多伊斯蘭國家才掌握著許多精湛的琉璃燒制工藝。”姜捷說,因此,這些琉璃器皿應該是絲綢之路開通之後,與珠寶、香料等作為商品一起傳入我國。史載,作為我國前所未有的盛世,大唐帝國在意識形態和文化領域內采取的兼容並蓄的恢宏氣度,吸引了當時全世界的目光,大大推動了中西文化的交流。而當時,可與唐朝匹敵的,只有阿拉伯人在亞洲西部建立的“大食”(波斯語的音譯。中國唐宋時期對阿拉伯人、阿拉伯帝國的專稱和對伊朗語地區穆斯林的泛稱),兩國通過絲綢之路進行了頻繁的政治、經濟、文化甚至軍事往來。“法門寺唐代地宮出土的伊斯蘭玻璃器皿,大部分應屬於伊朗內沙布爾地區所生產,是9世紀阿拉伯帝國強盛時期阿拔斯王朝的產品。”姜捷說。

琉璃器皿為何出現在貢物中

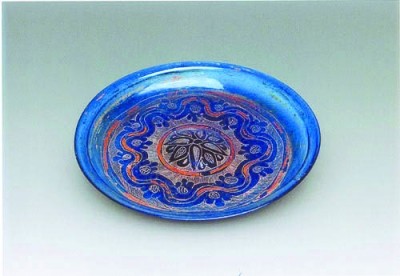

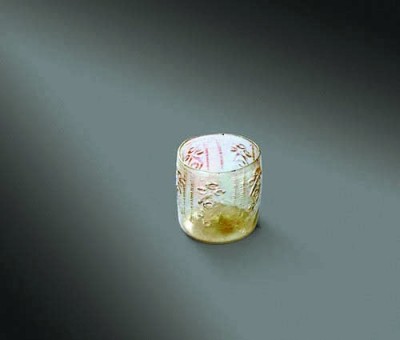

就具體器型而言,法門寺唐代地宮出土的20件琉璃器皿,除2件為茶盞和茶托外,其余18件可分為三類,其中包括瓶2件、盤13件、直筒杯3件,“瓶和盤造型早已是當時中國瓷器中的普通之物,只有直筒杯的形狀比較少見。”姜捷說,但是,《物賬碑》中明確記載,這批伊斯蘭琉璃器皿為唐僖宗(公元873至公元888年)供奉給佛祖釋迦牟尼真身捨利的器具。既然是器型普通的琉璃器皿,它又何以能和金銀器、秘色瓷、絲綢等貴重物品一同敬獻於佛呢?

- 上一頁:古代渣斗

- 下一頁:古代皇家御制珍貴觥器