湘西明珠鳳凰古城

日期:2016/12/14 17:54:30 編輯:古建園林

鳳凰古城是中國最美麗的小城之一,這顆“湘西明珠”是名副其實的“小”,小到城內僅有一條像樣的東西大街,可它卻是一條綠色長廊。作為一座國家歷史文化名城,透視後的沉重感也許正是其吸引八方游人的魅力之精髓。

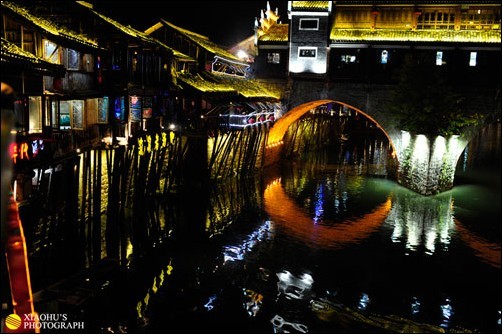

沱江

沱江河是古城鳳凰的母親河,她依著城牆緩緩流淌,世世代代哺育著古城兒女。坐上烏蓬船,聽著艄公的號子,看著兩岸已有百年歷史的土家吊腳樓,別有一番韻味。順水而下,穿過虹橋一幅江南水鄉的畫卷便展現於眼前:萬壽宮、萬名塔、奪翠樓……一種遠離塵世的感覺悠然而生。沱江的南岸是古城牆,用紫紅沙石砌成,典雅不失雄偉。城牆有東、北兩座城樓,久經滄桑,依然壯觀。

沱江河水清澈,城牆邊的河道很淺,水流悠游緩和,可以看到柔波裡招搖的水草,可以撐一支長篙漫溯。沿沱江邊而建的吊腳樓群在東門虹橋和北門跳巖附近,細腳伶仃的立在沱江裡,象一幅永不回來的風景。

陳斗南古宅院

鳳凰古城陳斗南宅院位於古城內吳家弄一號,在東門城樓和楊家祠堂之間,由前進、天井、中堂及後進組成,為四水歸堂回廊式院落,四周防火牆高深嚴密,是江南典型的四合院。宅院是民國時期的將軍府,陳宅出了兩位國民革命軍少將,陳斗南將軍(1886-1931),1924年-1925年間與賀龍為湘西巡防軍同僚,關系密切。1926年參加第二次北伐,1928年年間賀龍領導工農革命軍時在鄂南、湘北鬧革命受挫來湘西,陳渠珍委派陳斗南支援賀龍領導的工農革命。1931年患惡口瘡搶救無效,病故於漢口醫院。

田家祠堂

田家祠堂位於沱江北岸的老營哨街,為時任欽差大臣、貴州提督的鳳凰籍苗族人士田興恕率族人捐資興建。民國初,湘西鎮守使、國民黨中將田應诏(田興恕之子)又斥巨資最後修建完工。這是一處具有濃厚民族特色的氏族祠堂建築群。有大門、正殿、戲台和20多間屋宇,並有天井、天池、回廊,還設有“五福”、“六順”兩門。

祠堂大門前有有六級用紅砂條石砌成的扇形台階。階前,有一塊較寬的空坪。大門左中右三間,中間大門呈八字形,兩邊次間均為青磚砌就,有石象一對,石鼓一雙,極具氣派。祠堂正殿系抬梁式與穿斗式結合構架,硬山頂,高、深、面闊都是20米,殿柱基石均為石鼓,貓拱背山牆,正殿門前砌青石台階,氣勢恢宏、莊嚴雄偉。

廻龍閣吊腳樓群

廻龍閣吊腳樓群座落在古城東南的廻龍閣,前臨古官道,後懸於沱江之上,是鳳凰古城具有濃郁苗族建築特色的古建築群之一。該吊腳樓群全長240米,屬清朝和民國初期的建築,如今還居住著幾十戶人家。吊腳樓群的吊腳樓均分上下兩層,俱屬五柱六掛或五柱八掛的穿斗式木結構,具有鮮明的隨地而建特點。上層寬大,下層占地很不規則;上層制作工藝復雜,做工精細考究,屋頂歇山起翹,有雕花欄桿及門窗;下層不作正式房間,但吊下部分均經雕刻,有金瓜或各類獸頭、花卉圖樣。上下穿枋承挑懸出的走廊或房間,使之垂懸於河道之上,形成一道獨特的風景。

沱江跳巖

沱江跳巖位於鳳凰古城北門外沱江河道中。始建於清康熙四十三年(1704年),舊時是東北向進出鳳凰古城的主要通道之一。沱江跳巖清末曾被洪水沖壞。為方便百姓進出,乃在原址上游20米處修一石墩木橋,也稱“跳巖”。該“跳巖”全長100米。15個巖墩依次橫列在沱江河床上。巖墩均用紅砂塊石修砌,墩與墩之間相距5米,上面用木板搭鋪,木板再用鐵鏈捆牢,固定在河兩邊的鐵樁上,防洪水沖走。辛亥革命鳳凰光復起義、解放戰爭,部隊都是以此為主要通道向城內發起進攻。

推薦閱讀:

梁思成故居被拆引熱議 林徽因的預言被言中

承德皇家寺廟中修建最早的溥仁寺有望對外開放

外媒關注梁林故居遭維修性拆除

委員建議采取捐獻冠名等方式投入古建築和古村落保護

北門城樓

本名“壁輝”,因位於古城北面,俗稱北門城樓。北門城樓始建於明朝。鳳凰古城元、明時為五寨長官司治所,有土城。明嘉靖年間從麻陽移鎮竿參將駐防於此,乃於嘉靖三十五年(1556年)將土城改建為磚城,開設四大門,各覆以樓。到清朝,古城的軍事地位日顯重要,先後在這裡設鳳凰廳、鎮竿鎮辰沅永靖兵備道治所,古城的建設也得到加強。康熙五十四年(1715年)遂將磚城改建為石城,北門定名為“壁輝門”,一直保存至今。

趕集,鳳凰稱之為“趕場”。到鳳凰不去趕場不算是真正到過鳳凰,不光各種農貿產品豐富,價格便宜,而且還有各種難得一見的具有民族特色的產品。苗鎮趕集還是苗族少女爭奇斗艷的場所,一眼望去各種民族盛裝,五顏六色,絢麗多彩。鳳凰鄉鎮趕集,五天一集,幾乎每天都有。臘爾山、禾庫、山江者是苗族場,不光附近幾個苗寨來此趕集,並且花垣、吉首、泸溪、麻陽、貴州松桃、銅仁、重慶秀山的商販也常來此交易。可謂“三省趕一場”,物品之多,價格之便宜,民族手工品的精湛都是所有集場中數一數二的。

當地也有不少土特產品,如蕨菜、山竹筍、香椿、天然松菌油、雞耳根等野菜,牛肝菌、干豆角、干茄子、干蕨菜、干竹筍、干香椿、干苦瓜、干辣椒等干貨以及具有湘西特色的臘乳豬、苗家臘肉、苗家酸魚、特色牛肉干、酸豆角、麻辣香椿等。

蠟染:苗族的蠟染有著悠久的歷史,工藝流程是用蠟把花紋點繪在麻、絲、棉、毛等織物上,然後放入染料缸中浸染,有蠟的地方染不上顏色,除去蠟即現出美麗的花紋,這就是蠟染。

扎染:可稱為蠟染的姊姐藝術,但它的特殊工藝性能,突出表現在手扎制作方面。

刺繡:刺繡不光是鳳凰苗族的藝術珍寶,也是為我國古老民族手工藝術之一。

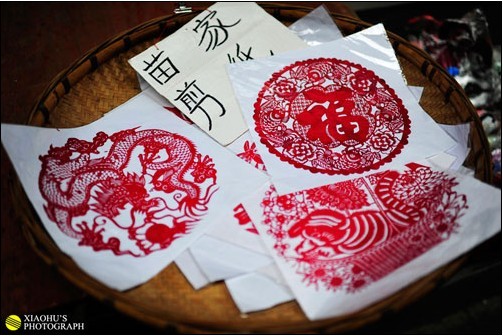

剪紙:鳳凰的剪紙一般都不用機器制作而是由純手工做成的,制作的方法通常有兩種:剪刀剪和刻刀刻。

姜糖:姜糖是鳳凰古城最具特色的土特產之一,兩三百年前鳳凰人就會做了。每年過節的時候,鳳凰人都會做那麼一點來招待客人和哄自家小孩之用。

臘肉:湘西臘肉其貌不揚,但口味好,嚼在口裡,滿嘴生津,唇齒留香。

米酒:鳳凰人一般所指的米酒就是眾多品種之一的糯米酒。

銀飾:鳳凰苗族人有佩戴銀器的習慣,苗族銀飾種類繁多、造型精美,久而久之便形成了一種獨特的極具審美的“銀飾文化”。

沱江風情

在鳳凰古城的茶樓坐坐,在吊腳樓上喝茶欣賞沱江風光,輕松惬意,茶樓一般裝修的都比較有特色,也很有氣氛,但是消費普遍比較高。

夜裡坐上烏篷船在沱江泛舟,只須花幾元錢就足夠了,船家在你身邊悠悠蕩著雙漿,夜色中的沱江煙籠霧罩,在燈影搖紅裡宛如猶抱琵琶的美女;也可以到沱江邊放河燈許願,這邊賣河燈的很多,河燈按大小不等價格不同,旺季,1元買8個紙小燈,淡季可以買12個;另外在沱江邊可以租苗服拍照(女裝5元/兩套,將軍裝4元/套)。

民族傳統活動

來湘西,就要體味原汁原味的少數民族生活,感受祖國多民族的博大精深。除了土家的特色風俗外,最漂亮的要數熱鬧節慶時佩戴著層層銀飾的苗族姑娘了,跳著獨具特色的民族舞——花鼓舞,伴著姑娘們甜美的歌喉,钗響鈴動,但見銀光閃耀,好似在人間仙境。碰上苗族的節日,還可以欣賞獅子舞、龍燈舞、蚌殼舞、上刀梯、歌台賽歌等民族傳統活動。

晚上八點鐘左右,可以在篝火塘觀賞苗族、土家族民族民俗歌舞表演或在萬壽宮觀賞大型篝火晚會。

推薦閱讀:

梁思成故居被拆引熱議 林徽因的預言被言中

承德皇家寺廟中修建最早的溥仁寺有望對外開放

外媒關注梁林故居遭維修性拆除

委員建議采取捐獻冠名等方式投入古建築和古村落保護