徐聞三百多年的明清商厝豪宅

日期:2016/12/14 17:54:05 編輯:古建園林

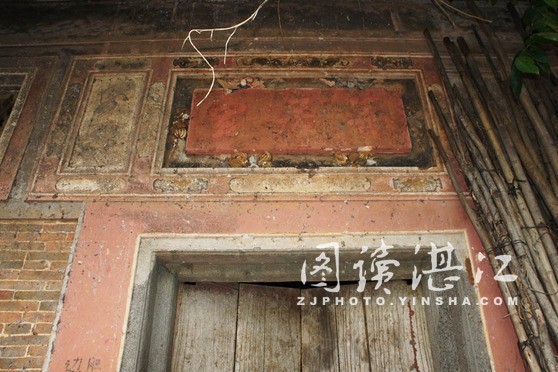

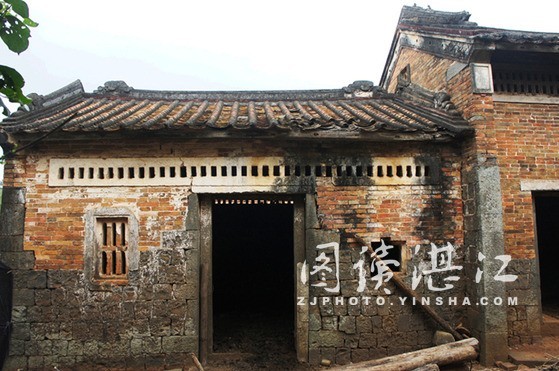

現存的[安善居]大屋和廂房

灰雕圖案[安善居]門匾和石門楹

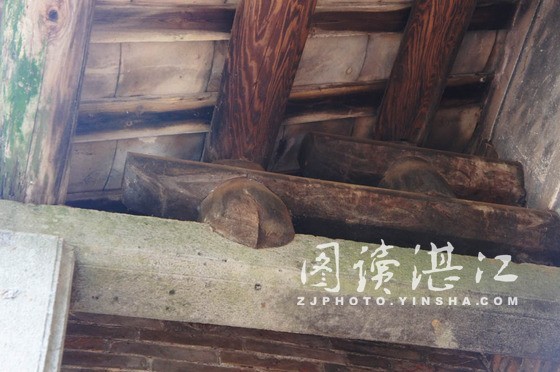

堅固的木

精美的石雕底座和石柱子

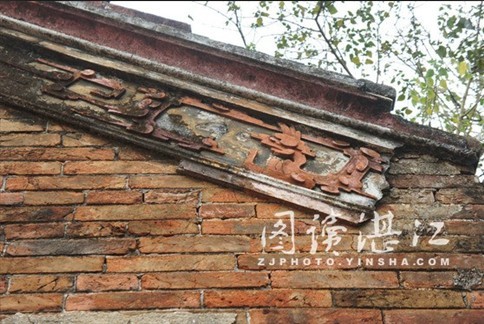

牆頭的龍雲灰塑

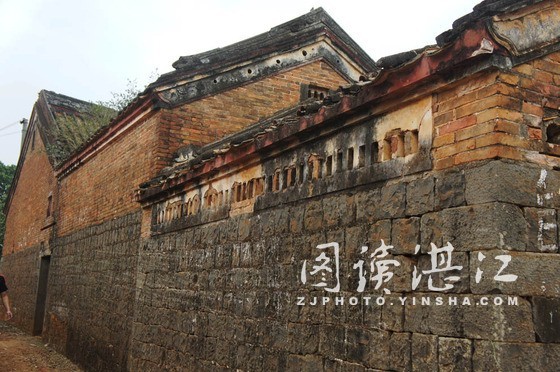

牆體用玄武石和紅磚建築 堅固耐用

用紅磚作窗體

長期無人居住 梁托被小榕樹纏繞

在距徐聞縣城以東45公裡處,有個叫做邊膽的小村子,隸屬龍塘鎮現西洋村委會,村中有耕地1698畝(其中水旱田450畝),主產稻谷、香蕉、北調瓜菜,營林200畝,村間廣植竹、苦楝。全村現有86戶430人,今住有方、陳、周、李、吳、王等姓。

據《徐聞縣地名志》記載,邊膽為明代建村,是壯語地名,意為水田村之意,俗呼為“糞膽”。清代縣志則載名為本膽,但建國後村民為曰其名美,而取現名邊膽村。

村中有一幢建於明朝末間的“安善居”古宅,仍保存較為完好。在這一棟深宅大院內,隨處可見雕梁畫棟,陡峭的飛檐老屋的不凡身世。

值得稱道的是,古宅裡面的浮雕、木雕等構件保存完好古民居規模宏偉、結構合理、布局協調、風格清新典雅,尤其是裝飾在門罩、窗楣、梁柱、窗扇上的磚、木、石雕,工藝精湛,造型逼真。

這座“安善居”東南朝向,始建於明末,原本是一戶姓翁的人家的宅院,這支翁氏家族原籍是海南文昌人,始祖翁周能明代末年從海南文昌清瀾港前往南洋謀生,在南洋經年積累後翁周能回到唐山,但翁並沒有象其他人那樣衣錦還鄉,而是在返回唐山後又到了當時廣東五大港口之一的海安港從事大宗食糖販運業,發家致富後攜全家買地定居海安埠。

據說,其後翁周能一次騎馬經過現龍塘鎮邊膽村時,發現此地小溪淙淙從如畫般的田疇中激流,尤其是有一大片都是開滿紫色毛竹隨風搖曳的山地、而且此地樹木連片成林溢翠,鳥語花繁而更顯幽靜。翁周能覺得此地雖交通不便利,但超塵脫俗而不覺偏僻,於是遂在此地,修建了這座宅院在當地始居。

當時,翁氏利用財力和影響力,修造了一座主體四進深結構別院,即每進由正座、小院和後花園構成,其後又修建了圍牆,據說當時的占地面積起碼達到3000平方米。翁周能根據周圍多產紫色毛竹的特點,而給宅院起了一個很雅致的名字:紫竹山房。

這座宅院建成後不久,有陳氏人家和其他姓氏的人家也遷到此地定居,這就逐漸形成了現在的邊膽村。

值得一提的是,這座紫竹山房只是翁家的別院,其家族日常起居和商業活動仍在海安港。由於翁氏的地位太高、獲利太大而遭他人嫉妒,其後更是遭遇廣府、潮州兩大派商幫的背腹夾擊;加之後人經營不善,清代後這支翁氏家族逐漸衰落了。其於海安港和縣城多處房產,也被後人變賣:而位於邊膽村的這所“紫竹山房”,亦被翁氏族人遺棄。

到後來,這座宅院只剩下一位老婆婆守宅。及至清道光年間(1830年左右),這位老婆婆終於以低價,將宅院賣給了村中的陳姓人家作為住宅。

陳家買下這座大宅後,再在後圍牆外建設書齋、外廊;另外,為了解決族人居住問題,又修建房屋多間。其後於清光緒年間,陳氏族人中有一位叫做陳仗卿的人考中秀才,為了顯示學問,根據清代龍啟瑞的《上梅伯言先生書》“伏維遯跡休閒,興居安善”一句,將紫竹山房改名為“安善居”,並將三字刻在正廳的門楣之上,且修建了兩座牌樓。

不過,好景不長。陳氏在這座宅院居住到清末,其時徐聞出現了前所未有的大匪亂,“安善居”這座大宅院也受沖擊。陳氏族人大多被迫逃往他鄉,“安善居”這座宅院也破相畢露,宅院牌樓、廂房和大多附屬建築被毀於一旦。

匪亂結束後,陳氏族人中曾有人返回“安善居”居住。而後又過幾十年,到了建國後的土改和文革破四舊時,“安善居”再遭劫難,連房裡的實木家具都被全部搬出來燒毀。原本返回“安善居”中居住的陳氏族人,也被迫四散躲避而從此不再返回這座宅院。

而今時隔多年,這座大院也早破爛不堪。目前基本保持原貌的屋捨,尚有正廳的“安善居”及左右廂房。

安善居,為商厝豪宅,是明清糖商發家致富後興建院宅的縮影。雖然昔日富麗堂皇的古宅,如今只剩下一小部分。但仍可看出,“安善居”屬嶺南漢民居獨特風格的傳統建設,而且整座建築用料考究非常考究,布置堂皇,牆體下半部分采用雷州半島特有的玄武石,牆體上半部分則采用傳統的紅磚,而且前後格門高聳,寬檐廣廊,光亮、莊嚴,格柵透風采光,格調清雅。

三百多年間,它歷經清初翁家的衰落、清末雷州半島空前匪亂的社會動蕩陳家的離散,解放後又經“文化大革命”的浩劫。現邊膽村的村民,雖大多是解放前後才從各地遷過來的,跟明清時期邊膽村翁家、陳家及“安善居”沒有太大的關系,但村民們都知道這座“安善居”古宅是濃縮了這個村莊的歷史創造,又折射出村莊民居文化內涵的人文精華。其從不同角度,反映了明清時期當地經濟、文化的連結共榮的景象。

推薦閱讀:

安徽五年“復活”萬幢古徽州民居?

北方城村四四方方的古堡

專家建議活態立體保護徽文化

高嶺被評為宜賓“最具魅力古村”