歷史文化名村武夷山城村

日期:2016/12/14 17:39:32 編輯:古建園林

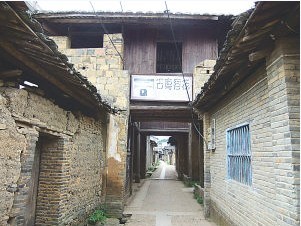

城村幽深的小巷

閩越王城出土文物展品琳琅滿目

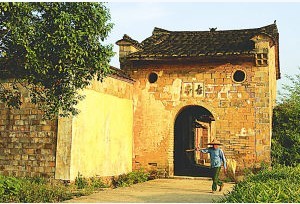

百歲坊見證歷史風雨

|

村門口樓上“古粵”磚雕古樸蒼勁 |

城村,坐落於武夷山閩越王城遺址北側,傍閩越王城而建,也因王城而得名。村口門樓上的“古粵”磚雕,字體古樸蒼勁,顯示著城村與城址的深厚淵源。有位文史專家曾評價說:武夷山能於1999年被列入世界自然與文化遺產名錄,城村以及閩越王城遺址是其中不可或缺的重要組成部分。基於此,2007年,城村被評為第三批國家級歷史文化名村。

11月22日,在城村年輕的文化協管員劉秀骞的陪同下,記者徜徉於城村的主街、小巷、宗祠,試圖叩問古村綿長的脈搏,聆聽古村歷史的回聲。

悠久的歷史

城村有農戶500余戶,2500多人,大多以種水稻、做茶葉等傳統農業為主。據考證,目前村內的居民原種族都不是越族人或越人的後裔。公元前110年,漢武帝平定閩越時,閩越王城毀於戰火,居民被強令遷徙往江淮之間,城村這塊古老的土地也因此荒蕪了數百年。城村古村的歷史大致為始建於隋唐,興起於宋元,繁榮於明清,敗落於民國之際。當村落的開基始祖來到這塊土地落籍卜居時,顯然對城址的時代和族屬有所了解,於是以古城居民的族稱作為村名,昭示後代村莊是建在古粵(越)人營建城邑的土地上,是為“古粵城村”,世代相傳,直至今日。

現居村內的村民以林、李、趙三姓為主,從他們分別保存完整的清代宗譜--《長林世譜》、《李氏重修家譜》、《趙氏宗譜》中得知,三姓都是中原望族。林氏號稱“九牧林”,為商代名臣比干之後;李氏系唐高祖李淵的後裔;趙氏則是大宋太宗長子楚元佐的子孫。他們的祖先原居中原地區,因避戰亂,先後由東晉、唐末、宋末輾轉入閩,落腳於此。

秀美的村落

城村坐北朝南,總面積約40公頃。建在武夷山脈與崇陽溪水系交匯聚結的平衍之處,一改古城建在丘崗之上高台建築的秦漢風格,形成山水嚴密、護風聚氣的風水格局。“前有錦屏高照,後有青獅托背,左有寶蓋桑麻,右有銅閘鐵閘。”這首民諺形象地概括了城村山圍四面、水繞三方的天然完美的中國風水圖畫。

由於地理條件優越,城村自古農業發達,手工業興旺,人口稠密,同時交通方便,是歷史上中原進入福建的水路交通要沖,昔日商客雲集,仕子常臨,貨物集散,商業繁榮,為閩北通商大埠,夙有“淮溪首濟”、“潭北名區”、“北方重鎮”的盛名。如今保留下來的村莊格局和文化遺存,正是城村當年經濟發達的象征。

在千余年漫長歲月中,歷代城村村民和各地的能工巧匠,共同創造出城村這座融自然美、人工美、社會美於一體的聚落環境。“井”字形的主街,蜿蜒交錯的36條小巷,幾十口古井、風雨亭、渡口,周全的宗祠、神廟等完美的社會設施體系,充滿親和、淳樸的環境氛圍,是中國村落環境傳統文化的體現,是明清時代的一個縮影。

漫步於城村的大街小巷,那夯土牆、古宅、鵝卵石路面、聚散的人群、古樸的地方語言,無不濃縮和流淌著寧靜、安詳、和睦和親切,透露的是閩北地區的地方特色文化。

精美的建築

城村內以家祠為代表的稍有規模的民居,都高懸堂匾、楹聯。大多為一進式三合院。形態各異的磚雕門樓,外觀古樸,卻體現著家族的聲望和地位。廳堂立柱采用老油杉,屋內不施油漆,保持著原本木色。青石台階,方磚鋪地,天井院落架著高大的石制花壇,上有蘭花,下有石水槽。明清時代的桌椅家具,古色古香的裝飾布置,圍桌而聚的茶友鄰居,古樸而滄桑的意境從青瓷茶碗和淡淡茶香中飄散開來。

城村的平面布局,有三十六街、七十二巷之稱,現存明清時期的坊、亭、廟、祠堂和眾多民居等古建築點綴其間,使村落保留著濃郁的明清時期的街容巷貌。古建築上的石雕、木雕和磚雕豐富多彩,琳琅滿目,使建築藝術和裝飾藝術達到完美的統一。

城村古民居的建築風格與皖南、江浙一帶較為接近,多具徽派特點。城村石、木、磚雕圖案的裝飾紋樣十分豐富,內容主要有字符、錦紋、雜寶博古、人物神祗、動物花草等幾類。畫面往往采用借代、隱喻、比擬、諧音等手法傳達某種寓意,例如:借松代壽,借牡丹代富貴,借南瓜石榴代多子;以羊隱喻孝,以“暗八仙”隱喻祝壽;以荷比擬品行清廉;以蝙蝠諧音“福”,以鹿諧音“祿”等等。在漫長的歲月裡,人們將這些飽含著中國文化精神的畫面和表現形式定格在與之生息相伴的磚雕、石雕、木雕圖案中,讓世人進出瞻仰,日日激勵,代代相傳,數輩不忘祖先遺願。

淳厚的遺風

閩北素有“閩邦鄒魯”、“理學明邦”之稱,朱熹在閩北傳道授業,創立並傳播閩學40載,對閩北良好社會風尚的養成起到了積極的推動作用。城村人深受理學影響,養成了知書達理、崇禮守信、勤勞節儉的人文性格。

城村一直是個長壽村。“百歲坊”牌樓,矗立在村口,樓坊分三間開,以十二根圓木柱支撐,分上、中、下三層抬梁,每層抬梁由六疊船形斗拱構成,斗拱上繪碟形朱斗繪,十分壯觀。在“百歲坊”的門坊兩邊還留有象征著長壽的四方壽桃石。在坊的西面懸掛著“聖世人瑞”匾,從邊上提著的“欽差督理糧饷帶管建南道福建布政司左參政魏時應”可知當時的贈送者。在坊的東邊懸著“四朝逸老”的匾額,下款“巡按福建監察御史李凌雲;賜進士第中憲大夫建寧府知府馬關獻、賜進士第文林郎知建陽縣汪文標合贈”。

據匾額上所提之名和村中趙氏家族宗譜可考,城村“百歲坊”約建在明朝萬歷45年(1617年)。因城村村民趙西源老人逾百歲,經神宗下旨欽建,地方官員監督而建成,距今約有四百年。時至今日,村中村民婚娶之時,仍有抬新娘過“百歲坊”以增福壽的習俗。

- 上一頁:煙花三月游河北悠悠古鎮

- 下一頁:神秘的四川理縣桃坪羌寨